在所有去过的省级博物馆中,浙江省博物馆似乎是展品最为寒酸的。自古以来,浙江省文化较为落后。先秦时期的越国不仅比不上中原,相比吴国也逊色不少。越国的出土文物也远少于其他诸侯国,大多集中于湖州埭溪(春秋时代)、印山越王陵(春秋晚期)、绍兴坡塘(战国时代)三个大墓。而战国以后,越地长期处于寂寂无闻的状态,直到五代钱镠建立吴越国。可惜的是,越地唯二的知名国主 – 勾践何钱镠,其最具表征的器物均被国博所夺 – 越王勾践剑和钱镠丹书铁券。索性后者有复制品替代,前者则有曾孙州句剑及一种各式越剑。此外有三件青铜器尚值得关注:其一为春秋时期鸠杖杖镦,因其人像恰印证“断发文身”;其二为战国伎乐铜屋模型,其造型最为精致,号镇馆之宝;其三为各式越鼎,其式样独特,与中原、吴楚迥异。

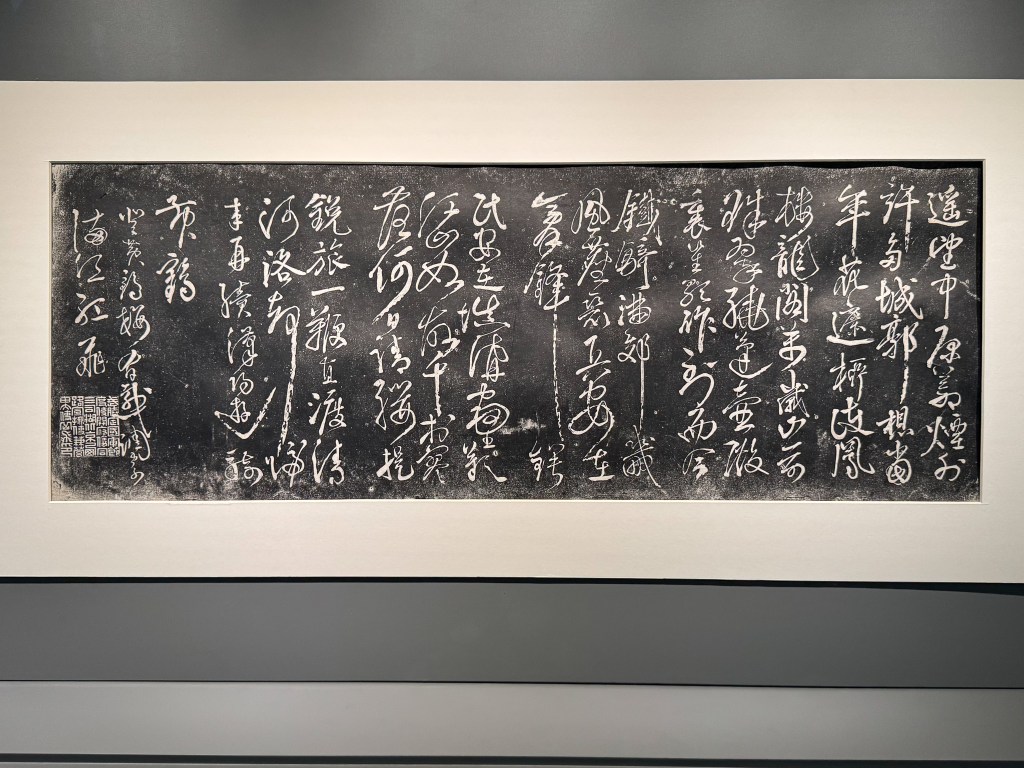

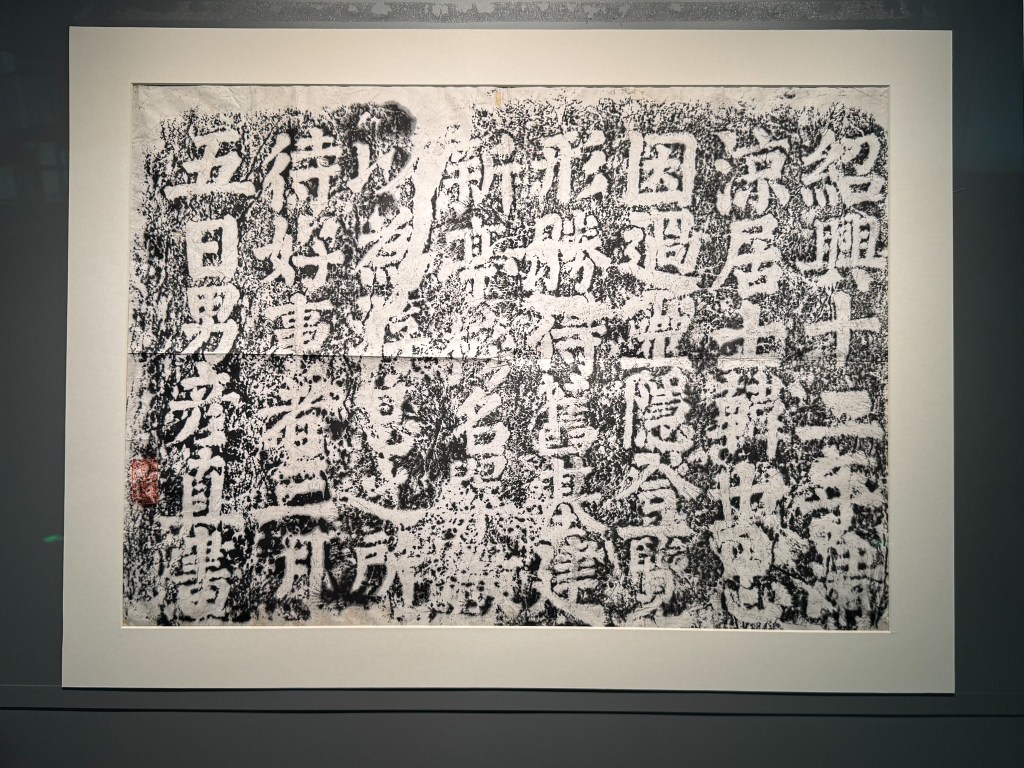

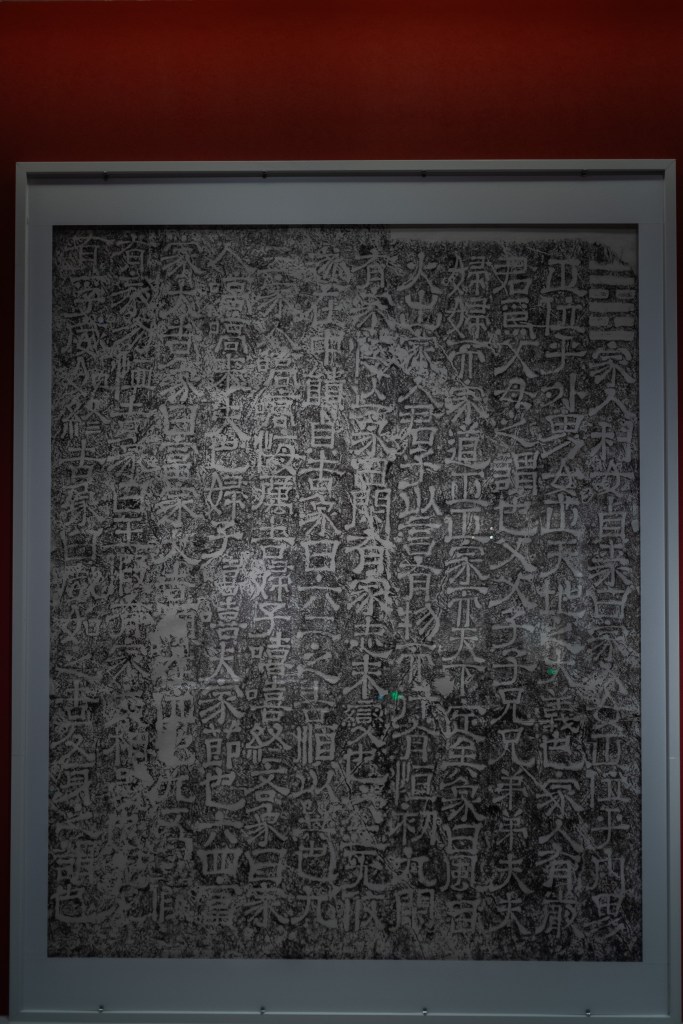

浙江省博书画馆似乎不常设近代以外字画。参观当时仅建有齐白石画,不知是否为特设。而其最珍贵展品为宋刻何氏《兰亭序》刻石(又称为定武兰亭石刻)。该石刻始见记录于五代,宋、明曾两度重现于世,被公认为“其刻石者以定武为最善” 。神龙本难得一见,传为褚、虞摹本则基本不可信,如此的见此石算是幸事了。

顺便一辨别关于《兰亭》的错误传闻:

所谓“唐太宗令褚遂良、虞世南、欧阳询、冯承素等临摹兰亭”实属子虚乌有。其相关原始记录仅见于唐人何延之《兰亭记》(又称《兰亭始末记》,作者生平失考,其文收录于《四库全书》),其原文为“帝(太宗)命供奉搨书人赵模、韩道政、冯承素、诸葛贞四人,各搨数本,以赐皇太子、诸王近臣” 。(同时代刘𫗧所著《隋唐嘉话》也有关于兰亭篇目,但未记录翻搨之事)。由此推测,后世无数石刻、摹本、拓本,均应源于此四人所搨,包括所谓虞世南(其实称“天历本”更为严谨,因循仍称“虞本”)、褚遂良摹本。至于虞摹、褚摹、欧摹,本无确实凭据,均出自后人猜测与附会。

“褚摹”源自米芾另纸题跋,中“唐太宗既获此书,使冯承素、韩道政、赵模、诸葛贞之流,摹赐王公。褚遂良时为起居郎,盖检校而已。此轴在苏氏(苏舜元也。神龙本题跋中有“米元章购于苏才翁家褚河南检校榻赐本”之语),命为褚摹。观意易改误数字,真是褚笔,落笔直书。余皆双钩,清润有秀气,转摺芒锷备尽,与真无异,非知书者所不能到。世俗所收,或肥或瘦,乃是工人所作,正以此本为定“,由此则是结合唐人《兰亭记》,与书家主观臆测而断。

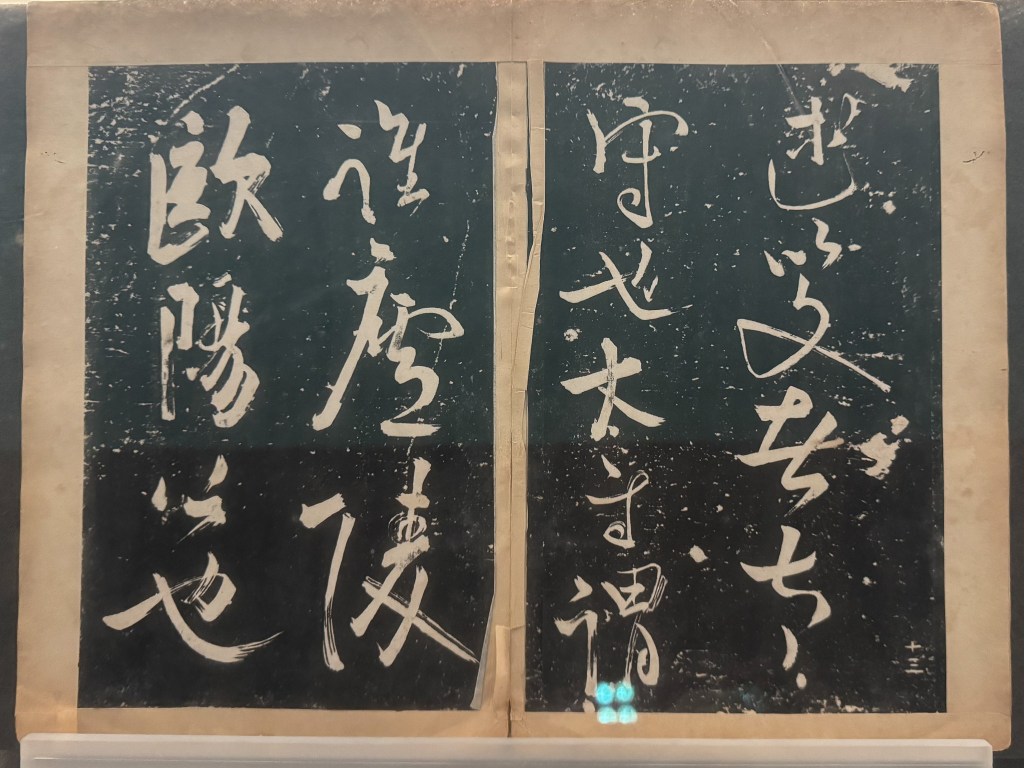

“虞摹”源自董其昌所推测,其在题跋中有“似永兴(虞世南)所临”。此外董在《画禅室笔录》中有”兰亭,出唐名贤手摹,各参杂自家习气。欧之肥,褚之瘦,于右军本来面目,不无增损。正如仁智自生妄见耳。此本定从真跡摹取,心眼相印,可以称量诸家禊帖,乃神物也”,大概指的也是“虞摹”。《画禅室笔录》中另有“柳城悬(公权)书兰亭,不落右军兰亭序笔墨蹊径”,可惜不知看的是哪副(“褚摹”上并无董题跋)。

至于定武兰亭石刻与“欧摹”的关联,大概源自明代宋濂《论兰亭》:“有谓唐太宗詔欧阳询搨本刻石禁中…盖非也”,如此则更是断章取义,颠倒黑白了。此外,欧阳询曾为弘文馆学士,又是书家,似应管辖“拓书四匠”。欧阳询又有楷书《兰亭记》拓片存世,或因此穿凿附会。

最后,传为“冯摹”的神龙本也无实证。元代郭天赐题跋“字法秀逸,墨彩艳发,此定是唐太宗朝供奉榻书人直弘文馆冯承素等奉旨于兰亭真迹上双勾所摹”及“传是尚方资送物”;文嘉题跋“摹榻之精,钩填之妙,信非冯承素诸公不能也”,仅此而已。卷末项元汴题跋“唐中宗朝冯承素奉敕摹晋右军将军王羲之兰亭禊帖”则大谬,一将“冯承素诸公”擅改作“冯承素”,二将“太宗”误作“中宗”。此外,根据故宫博物院称,其神龙半印疑似后人所添。如此不仅“冯摹”欠考,“神龙”也存疑了。

文嘉在题跋“神龙本“时,还提到一种现象,即藏家将某一传承版本临摹数份,然后将古人题跋分散至于各副本之后,以为乱真。前文米芾兰亭题跋即其一例。

总之,原始记录仅唐人笔记一处孤证,记载冯承素等榻书人临摹之事。按史学惯例,不妨姑且信之。而褚遂良、虞世南、欧阳询临摹竟不见于任何当时史料。将存世摹本、拓片的追溯至唐人,皆出自臆断与附会之说。

春秋箭镞多为柳叶状,至战国则发展成众多用途。“矢人职司忧,为箭恐不精。精在利其镞,错磨锋镝成”

风格独具的越鼎

留下评论