从郑州经邲役遗址,向高平市出发探访长平之战遗址。高速所依太行陉,正式大战时秦军进兵长平之路(即所谓“郑道”)。而赵军则应沿滏口陉从邯郸方向补给增援。

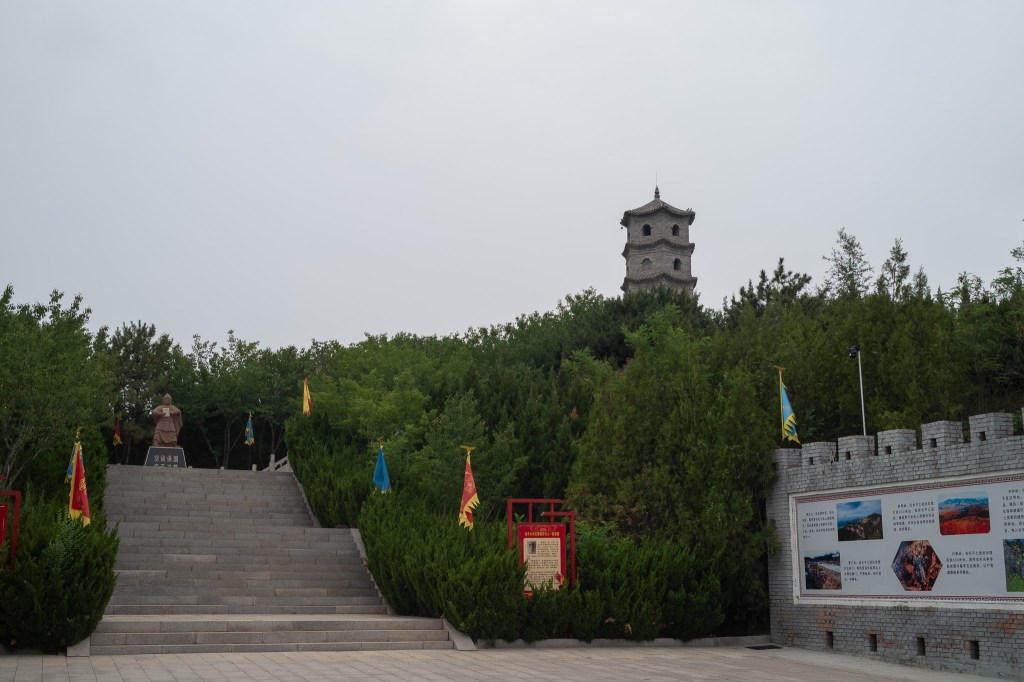

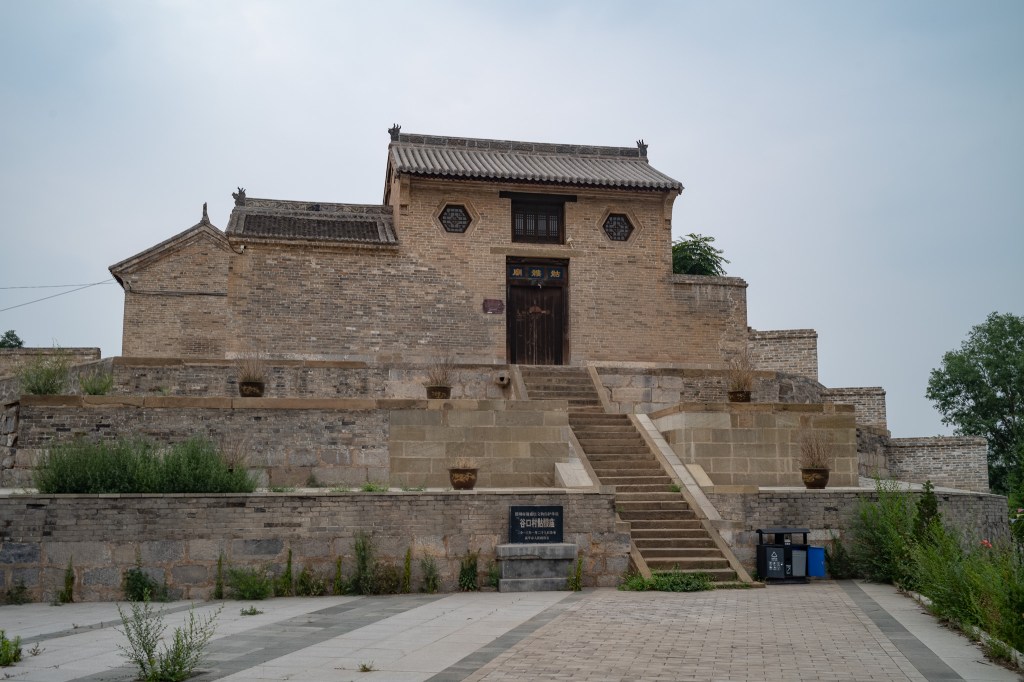

黄昏时抵达长平,直趋纪念馆所在。途经丹水,如今水流几尽干涸,河床宽约二十步。根据“斯为不经”的传说,“秦坑赵众,流血丹川,由是俗名为丹水”(《水经注》)。两千多年前,秦赵百万大军隔河对峙,天下诸侯屏息凝注。大战的原始记录,几乎仅见于《史记》。太史公聊聊数笔,虽然缺乏位置信息,剧情尽跃然纸上。结合《水经注·丹水》采自亡佚志书《上党记》记录中“二军共食流水”和“秦坑赵衆收头颅筑台于垒中”的信息,以及《高平县志》中关于“赵括突围处在现今谷口村骷髅庙所在”的记录。如此,对峙期间双方军阵及赵军突击方向有了大致轮廓。而至于纪念馆中标注的其他各处遗址记录,缺乏出处,不足采信。

作为中国历史第一大会战(按近代以前对阵双方总兵力及势均力敌而论),此战评论及推理及多,无需添赘。而有几处细节,论者极少,故作补阙。

其一,关于两军伤亡。太史公于《廉蔺》及《白王》篇中关于坑杀赵军数目莫衷一是。前者称“(赵)数十万众遂降秦,秦悉坑之。赵前后所亡四十五万”。后者则称“(赵)卒四十万降武安君…乃挟诈而尽坑杀之…前后斩首虏四十五万人”。情理推之,大概后者采自秦国史料,不乏贬损赵军懦弱之意。另外,关于秦君伤亡,《白王》篇记载“武安君言:…今秦虽破长平军,而秦卒死者过半”。由此推测,秦军伤亡至少达二十万人。而其后信陵君大破秦军之事亦可为之佐证。由此看来,赵括战死前,两军杀伤比相当。

其二,关于赵括被围之处。据《高平县志》,赵括被围处在今谷口村骷髅庙所在半山坡。此处位于秦军阵地南端,赵括若向此发动突击,正好切断秦军补给路线(正如奥斯特里茨战役中联军所欲)。而白起在此处设伏也最佳 – 谷口村以西为省冤谷,像个口袋(故此处称谷口村)。另按《水经注》所言,白起立京观于此地也最为合理:赵军于此阵亡及被坑最多(坑,应为阬,先杀后堆,及京观之意)。而供奉“骷髅大王”赵括,也正在其战死之处。只是有一处疑问,《高平县志》载时潞王李隆基见此白骨遍野,下令掩埋并建庙(即骷髅庙)祭祀。彼时距大战近一千年,岂有暴骨千年不腐朽之理?

其三,关于骑兵的作用。武安以五千骑“绝赵壁间”,于此役起到决定作用。骑兵之用,虽源于胡,而从《左传》看,春秋时胡人尚多徒战(参见荀吴破狄于太原之役)。主父倡胡服骑射之时,或为胡人骑乘之初,由此方显主父见微知著之能。而秦人东接赵,西临娄烦、义渠之属,自会仿效。只是以骑兵断敌后,于今看是骑兵正用,而在当时或属武安首创。五十多年后淮阴侯背水列阵时,亦以骑兵劫赵营垒,则是如出一辙。由此不禁叹息 – 赵国虽首倡骑射,却两次败于敌骑,成就武安、淮阴功名,简直情何以堪?而长平一带地形极起伏却不崎岖,极其适合骑兵机动。而无论突击、斥候、断粮,史载均不见赵骑迹象。难道是赵国的胡骑,自惭趋避于秦国的娄烦、义渠骑士乎?

其四,关于廉颇和赵括。赵国良将推陈出新,而太史公拔廉颇为头筹(将赵将篇命名为《廉蔺列传》,置廉颇于首)是有充分原因的。廉颇胜绩最多-打遍天下(魏、齐、秦、燕)一无败绩(没打完全场的长平之战不算)。虽如此,细推廉颇所为,却颇感此人有些职业经理人的小心思。

首先,避重就轻。打弱齐(五国伐齐之后之齐)、弱魏、弱燕,廉颇不遑多让。阏与敌强秦,廉颇没出头。直到马服首胜秦军,大壮军威,廉颇这才领兵在畿击秦。至于长平之战,当时老马服身故,蔺相如病危(蔺相如也算是将军),廉颇即使不想打,也已无遑避让了。

其次,择木而栖。廉颇遭弃用后便卷铺盖走人,走前还怒攻乐乘,可谓同室操戈。晚年廉颇“思用赵人”,终不思“赵王”。然而廉颇所为虽然不算感人,在战国之际也属于寻常 – 余以为赵国之仕可分三等。苏秦、乐毅之辈,或为主尽忠,乃至为知己死,秉持古君子之操,为稀有之第一等。张仪、范雎之辈,唯利是图,左右卖国以取容,为第三等。去其两端,择木而栖,一步一个脚印者则为第二等,廉颇即其中人也。

再次,长平表现。长平交战之初廉颇依托经营了一年的坚固防线,竟被王龁打了个一败再败,不但丢失了第一道阵地,更折一俾将。裨将即副将 – 白起代王龁后,裨将便是先前的主将王龁。好在廉颇能屡败屡战,迅速收拾好第二道防线,算是老成持重了。退守第二道防线后,廉颇似乎消极避战,全不顾赵国粮草之匮乏,等于把皮球踢给了赵王。赵王要换将,也是不得已之举了。此外,廉颇最大的失误在于战前。当时,廉颇率举国之众,坐待秦军一年之久,师老将疲,徒耗粮草。而期间秦军攻城略地,大有斩获。若换做马服、武安,恐怕未必如此坐待。

其五,关于白起之用兵。白起用兵,上承孙膑,后启淮阴,最讲攻心。华阳、龙门之战无不是以谋至胜。而白起之外,秦将多恃勇武,不见甚么谋略。秦人如果不封锁白起为将的消息,赵括或摄于白起的威名和战法,未必轻出。而如果赵括与王龁之辈对阵,其结果恐怕亦是“两鼠斗于穴中,将勇者胜”,或未可知也。

已矣哉!赵奢之胜,非关乎全局。李牧之胜,终回天无力。唯长平能决国运。廉颇尚堪死守,赵括卒至完败。世人多爱赵增秦,太史公亦惜赵之败,故不惜以小说家言,推崇廉颇而贬损赵括,以慰自己与读者之心。

登上纪念馆所在的将军岭高坡,时值傍晚,阵云阴郁。东眺,是赵军的韩王山主战地,横亘数千米,雾霾里若见赵军严阵以待。西眺,连绵山丘中仿佛秦壁尚存,武安犹偃旗息鼓以待敌。

长平既谒,忽然起兴想访谒阏与。关于阏与之战,史载极略,仅见于《史记·廉蔺列传》。关于阏与所在,《水经注》称载梁榆,即今之和顺县境内。和顺位于太行山西,西通赵国故都太原,东接新都邯郸,故此说极可信。而山谷之中平地稀缺,当年梁榆,想必与今之和顺县址想去不多。

秦若取阏与,则太原必亡。为张声势,秦军一面围困阏与,一面更分遣大军佯攻武安,威胁邯郸。果然赵国君臣苟且偷安,多不愿救。唯马服不怵。

关于此战的经过,有几处值得释疑:

其一,进军路线。秦军攻赵,诸说多取从韩上党进军之说。虽然不见出处,但从韩上党进军可避免山路,确实最为合理。此外秦军已涉足晋北,若从上郡出兵,经离石、榆次一代进军也未尝不可。无论取何道均无涉大局。余所不解之处在于,秦军佯攻武安则必须走滏口陉。 滏口陉在赵长城以南,远来应属魏国,魏国借此沟通安邑与大梁。而自从魏国河东尽失以后,此时理应转属于赵。秦军何以不战而过滏口、临武安,此殊为不解。而马服从武安救阏与,既然秦军走滏口,则马服必走清漳河道(滏口以北,太行八陉以外的小道)无疑。

其二,路程之远近。战国时作战,常规行军一日三十里,急行军一日五十里(汉代一里折合现代420米)。马服从邯郸出发行三十里,及到阏与距五十里扎营,均合战法。从武安到阏与五十里外处,全程约二百五十里,折古制三百里。《史记》称行“二天一夜”,则一日夜当行二百里。虽然魏武卒号称“日中而趋百里”(《荀子·劝学》),然不足信。若时间记录无误,则此役赵军必定全军骑乘,类似于欧洲近代龙骑兵骑行徒战方式。可如此创新之举,《史记》却无一字涉及,也属奇怪。唯独“善射者”或有“胡服骑射”之指。

实地考察和顺县地形,四周皆山。其西北、东北分别为云龙山、麻衣山,如今皆林木茂密,难以攀登 – 当时或地貌不同。马服采纳军士许历之计,选“善射者”万人登北山(即两山中的一处,或同时两处),击败仰攻的秦军,大破秦军。地形如此,路线、距离、地形与《史记》都能大致符合。

至此仍有一处疑问。秦赵实未交战于太行山道中,马服“两鼠斗于穴中,将勇者胜”的言论所指为何?而军士许历劝占北山,于今看来似乎属常识,何以值得大书?

细丝之下,马服之壮语或属于作战方针,而许历之谏言则为具体部署。若非许历洞悉地形,马服之“勇鼠”将无用武之地。太史公果无虚言也。而春秋作战不以险阻,此战或属“居高临下以破敌”之首例。许历之谏,更有“反客为主”之效(后来黄忠取定军山,即寻此例)。而秦帅胡阳若熟读《孙子》,知道“必居高阳以待敌。若敌先居之,勿从也,引而去之”的道理,将不至于大败。

临走前,登和顺南山,眺望北山,想见老马服之功勋。秦赵相斗,唯此役及宜安之役武安有过大胜。而长平之役小马服被围之后负隅顽抗,“为四队,四五复之”“出锐卒自搏战”,直至身亡军破,不亦壮烈载!

留下评论