苏州团建两日,出发犹是暮春,归来已是立夏。苏州虽小,风土浑郁,屡游不厌。此次登穹窿山,宿独墅湖,次日游拙政园。

苏州不仅占尽江南鱼米水乡之膏腴,其城亦有易守难攻之形胜。西临太湖,东有漕湖、阳澄湖、独墅湖、金鸡湖等环布,间以水网交织,山丘起伏,元末张士诚曾据此以顽守。苏州城内,观前街、平江路、金谷里、一如往昔之繁华,更因限高令而风韵犹存。西登穹窿山远眺太湖三万六千顷水,东临独墅湖近观未磨之琉璃,拙政园聚江南园林之精华,太平天国忠王府旧貌略存。只可惜忠王相貌不留于世,只有两幅英人留下素描可为参考。

钱穆先生说“若太平天国成功了,便是全部中国历史失败了”,诚然,太平天国运动,杀人之多、败类之甚,实无可赦。然而换位去为广西脚力去想,五口通商以来,南岭茶道尽废,原本已无地可耕种如今再次失业。与其冻饿而死,不如惊天动地胡来一场,何况皇帝还是鞑子。而黄淮地区同样饿殍遍野,故而响应者云集。仅看两例:咸丰十一年,李秀成在江西湖北募集三十万人。次年成得才于汉中陕西又募集二十万人。

落地秀才洪天王,似乎是太平军中学历最高者了,年纪也最大。其余将帅则多为二、三十岁,文盲居多。众人之中,属广西梧州藤县人李秀成粗知礼义,又较为持重(起义时二十八岁,和东、北、燕王相当,而长翼王七岁。英王则仅十四,差出一轮去),才干亦不在翼、忠伯仲间(而略逊于东)。其于杨秀清一破江南江北大营时暂露头角(属燕王秦日纲)。天京事变后,始独当一面与陈玉成再破江南北大营,其间又参于歼灭李续宾部(实为开战以来最大战绩)。其最大的战略失策,大概在于不援安庆。诚然“北多南鲍”在,李秀成即使赴援大概也会装得头破血流。然而俗语“是祸躲不过”。和陈玉成联合尚有一线生机,陈玉成死后独自应对万劫不复了。末期,其率领侍、辅诸王,转战东南,直至天京城破、被俘、受戮。

余曾读《陈秀成供状》,至其末有扪虱谈虎客评论,虽限于其时代,或有偏颇,然却足可谓李秀成作铭:

吾侪读此,一可以见秀成之义侠若何,智勇若何。其用兵之才与治民之才皆足以兼破坏、建设两者之长,比诸曾胡毫无愧色。使更加以学问,真卓然为十九世纪中代表中国之一人物。

二可以见秀成之器度。其不杀降将,礼葬敌帅,事事暗合于国际法,皓乎有古名将、古大臣之风。其视李文忠之诱杀苏州八酋,其人格之相去,殆不可以道里计。

三可以见洪氏之败亡,实由于自败自亡。使以秀成处秀全之地位者,则曾胡未出以前,大局平定,抑虽有曾胡,正恐犹非其敌。而曾洪之成败,匪曰:「天命」全由人事也。

四可以见秀成之患,在不学无术,且为中国陈腐之学说所误。苟其知「将在外君命有所不受」之大义,则其末路不至如是,苟其有「如其不才君可自取」之心,则其末路更不至如是,而惜乎秀成之不悟也。忠王之所以为忠者在此,忠王之所以为愚忠者亦在此。

五可以见草泽揭竿,徒有野心,而无高尚之目的也,万不足以成事。如彼洪氏之专恣,杨氏、韦氏之相屠,苗沛霖之卖陈玉成,苏州八酋之卖谭绍光,皆盗贼革命所必不能免之现象,而后有起者,于此事不可不慎。

六可以见当时洪氏之不肯借外兵,虽为彼致败之一原因,但其于中国全局之前途,尚稍有所裨益。使彼而亦如曾李之术,各借一国以为外援,则无论孰败孰成而波兰瓜分之惨剧或将演于四十年以前,今日必更有痛心疾首、于作俑之无后者。洪氏于正略虽失计,其于中国国体保全尚多也。凡此皆鄙人读忠王供状所起之感情也。

呜呼!成败论人,古今同概,若忠王者为名誉之战败,卒以身殉其国,虽罹极刑,犹凉凉然为此时代中国历史之光焉。

虽陷贼寇,亦为壮哉!

再读《李秀成供状》,摘录其中关键之处:

幼随着舅父读书,故而粗知礼义

因在家貧寒,父養我兄弟二人,弟李明成,家中之苦,度日不能,種山幫工就食。自八歲十歲時,隨舅父讀書,十歲之後,與我父母尋食度日。至二十六七歲,方知有洪先生教人敬拜上帝

太平军沿途放火烧屋,逼民为寇

王在我家近村居住,傳令:凡拜上帝之人不必畏逃,同家食飯,何必逃走。臨行營之時,凡是拜上帝之家,房屋俱要放火燒之,家寒無食,故而從他。

吴三桂败亡仅二百年,即使兵器尚在,亦当深藏,焉得在仓促间寻得(李汝昭《镜山野史》称“祭起吴王炮药”)

破岳州得吳三桂之器械,搬運下舟,直下湖北。

东王听信湖南水手之言而定都南京(然而根据张德坚《贼情汇纂》称,早在太平军初入湖南时,杨秀清便已定计“专意金陵,据为根本,然后遣将四出,纷扰南北”)

此時天王與東王尚欲分兵鎮守江南,欲取河南為業。後有一老年駕東王坐船之湖南水手,大聲揚言,親稟東王,不可往河南,云:「河南河水小而無糧,敵困不能救解。今得江南,有長江之險,又有舟只萬千。南京乃帝王之家,城高池深,民富食足,尚不立都而往河南何也?」他又云:「河南雖系中州之地,只稱穩險,其實不及江南,請東王思之。」後東王複想見這老水手之言,故而未往,遂移天王駕入南京,後改為天京。

翼与、北王合谋诛杀东王

北王韋昌輝與翼王石達開、秦日昌,是齊心在家計議起事之人,後東王威逼大過,此三人積怨於心,口順而心怒,後被北王將東王殺害,原是北王與翼王二人密議…不料北王更將東王統下親戚、屬員、文武大小男婦盡行殺淨,是以翼王怒之。

升迁之途

隨春官丞相胡以晃理…經東王保我為右四軍帥,守把太平門外親營…調為後四監軍,在儀鳳門外高橋把守。

即同翼王上安省安民。

後春官丞相胡以晃帶領人馬去打破廬州府,破郡之後,來文調往廬郡,把守安民,此四年之間也,調為指揮之任。

(天京事变后)國中無人…查得十八指揮陳玉成、二十指揮李秀成、贊天安蒙得恩、侍天福李世賢這班人出來助國。

翼王在安省遠去(及石达开出走),幸我招張樂行、龔得樹,這班人馬聲稱百萬之眾,是以天王降詔來尋,加封我做地官副丞相,把守桐城…自翼王他去,保國者陳玉成與我為首,那時英王名顯,我名未成,日日勤勞,幫為運算,凡事不離…那時朝中無人掌管,外無勇將,只有我與成天豫(陈玉成),各有兵眾,朝中議舉陳玉成帶兵外戰。後見我堂弟李世賢少勇剛強,又加選用,又得一蔣朝用,世賢次之。

自言与英王无隙(然后来不援安庆之事无可辩驳。此外,《曾国藩家书》载李鸿章言:“忠、侍、璋、玕诸王皆与狗逆不合,外畏之而中恨之。”)

陳玉成在家與我至好,來在我朝,更加親密。注:二人皆为藤县人。

忠、英俱有本名

我同陳玉成二人,是主之所受而改如我等之名。陳玉成在家書名是丕成,天王見其忠勇,改做玉成,我在家書名,號為明文,天王用我,自封忠王之時,改我號為李秀成。

翼王出走,王兄秉政之前,天王曾一度以李执政。后则兵由忠王,政由王兄

斯時朝臣薦用我弟李世賢,帶我原日舊部士將,屯在黃池灣,斯時朝政悉歸我一人提理,主信我專,令法得嚴,故穩固也。

天王渐用人唯亲,朝政日坏

蒙得恩久日在朝,是天王愛臣…自翼王出京之後,死東北王之後,至蒙得恩手上辦事,人心改變,政事不一,各有一心,主上信任不專。

非我有才,朝中非我之長。我王重用者,第一幼西王蕭有和,第二王長兄洪仁發、王次兄洪仁達,第三幹王洪仁玕,第四駙馬鐘姓、黃姓,第五英王陳玉成,第六方是秀成也。英王死後,主將之事,交與我為。

忠王之封

天下降詔,封我為萬古忠義,親自用黃緞子書大字四個,稱「萬古忠義」四字,並賜綢緞前來,封我為忠王。我為忠王者,實李昭壽來文之誘,而樂以封之,防我有他心。

天王不理朝政,喜怒无常,倒行逆施

主又不問國事,一味靠天,置軍務、政務於不問。

如是主責我曰:「爾怕死,朕天生真命主,不用兵而定太平一統。」

合城文武遵我之言,果買米糧。那時洪姓出令,非洪之票不能出,要票出京者,亦要銀買,方得票行。眾欲買糧者,無票不能買也,得票買銀,回者重稅,是以各不肯買糧入京。今日之國破,實洪姓之自害也。

與主力辨,當被嚴責一番,又無明斷下詔,不問軍情,一味靠天,別無多話。

天王言天說地,並不以國為事。

我主降詔云:「合城俱食甜露,可以養生。」甜露即地生各物,任人食之。我等朝臣奏云:「此物不能食。」天王云:「做好朕先食之。」所言如此,眾又無法不取其食。天王在宮中潤地,自將百草之類,制作一團,送出宮來。

自得浙省以來,英王之隊歸我之用,黃文金、劉官芳後歸我轄。天王見我兵多將眾,忌我私心,內有奸臣弄權,封陳坤封為王,分制我勢。我部下之將見此,各恨於心。那時主見我部轄百餘萬眾,十分忌我。

仗义执言,颇有正色立朝之风

我自為兵出身,任大責重,見國亂紛紜,主又蒙塵,盡臣心力而奏諫,懇我主擇才而用,定制恤民,申嚴法令,肅正朝綱,明正賞罰,依古制而惠四方,求主禮而恤下,寬刑以待萬方,輕世人糧稅,仍重用翼王,不用安福王。因此奏諫,當被我主降詔革除我爵。

我欲出京外調救解,眾人苦留,主上不肯。又過數日,複鳴鐘擊鼓,朝堂傳奏,見事實實不能,故而強奏,擊鐘鼓之後,主即坐殿,專心力奏。斯時朝不當絕,劫未當滿,主上複明,故即准奏。次日出朝,將京中之事,概行清白,交與蒙得恩、林紹章、李春發掌營,奏免不准長次兄理事,交清朝中政事,辭主而出朝門。

朝廷不赦广西,故而平乱迁延日久

那時各有散意,而心各有不敢自散,因聞清朝將兵,凡拿是廣西之人,斬之不赦,是以各結為團未敢散也。若清朝早肯赦宥廣西之人,解散久矣。後有人奏聞天王,各有散意,即加恩惠下,各有振作同心。自此一鼓之銳,振穩數年。

我乃粵西之人,路隔千里,無門投處。我粵人未能散者,實因無路可走,故而逼從。(此言粵西,应即广西之意。后言天王信用广东人,可见两广间亦有嫌隙)

英王标榜其仁义之举,然定有夸大不实之处(仅嘉兴、湖州屠城之事即未见其载)。其次虽有悲天悯人之心,亦似谋狡兔三窟之计

李昭壽…獻滁州降大清,我亦未責,將其在京所配之妻,瞞我天王偷送還他。

松王(已降清)與我相好,渠有母七十餘歲,前來求我,當即出計保之,代用去銀一千八百餘兩。

揚州知府被拿下降,將該知府送由仙女廟而去,發盤川銀三百五十兩。

張帥(国栋)死在丹邑南門河下。軍士尋其尸首,用棺木收埋在丹陽寶塔根下。兩國交兵,各扶其主,生與其為敵,死不與其為仇,因代收埋。

兩軍對陣,李金暘兵敗,其將概已被擒,全軍失散。拿其到部,見李金暘是勇將有名之人,心內痛惜英雄,故未殺害。當問其來情肯降否,他云:「被擒之將,不殺願回。」我後見其語未有從心,仍然禮待,並未鎖押,悉聽其由。過了數日,發盤川銀六十餘兩,不受而去江西。後聞被殺,此人不是肯降,實其被擒,殺之可惜。

浙江瑞將軍帶領滿眾在我圍城七日之前,具本懇我天王准赦滿軍回國。文由浙江來往二十餘日,御批未下,我先破大城,破入大城,四日尚未攻其滿城,專候御詔下赦,一面與瑞將軍和議云,願放其全軍回家。渠總未信,我奏准天王,御詔降下,准赦滿人,渠亦不信。開槍打死我兵三千餘人,然後攻其內城,各男女投水死者有之,被獲者有之。後瑞將軍及都統之死,當即差員在河下尋其尸首,用棺木埋之。

後米興朝將馬匹送與我部將汪安鈞。鱗趾乃是滿人,次夜逃死,並不追趕。然後過了十餘日,林米二人欲去,不願在營,即備舟只各一條,由杭州到上海,各給銀三百兩,後兩人不敢要,各領百兩,臨行各具一信,與我辭行,云:「今世不能為友補報,來世不忘」,並云:「爾忠王本是出色,未遇明君,可惜,可惜」等語,辭行而去。

我今日人人悉我忠王李秀成名號者,實在我舍散銀錢,不計何軍將官,與我對語,亦必厚待,民間苦難,我亦肯給資,故而內外大小,人人能認我李秀成者,因此之由也

餓死者發簿報棺木萬有餘個,費去棺木錢二萬餘千。

其本已信我奏准放回國,不欲加害,我亦赦諭入城,城內軍民可悉。我雲,爾奉爾主之命鎮守杭城,我奉我主之命來取,各扶其主,爾我不得自由。言相成之事,免傷男女大小性命,願給舟只,爾有金銀並行帶去,如無給助資送到鎮江而止。滿洲之人過我大國為帝,此是天命,而非由自成。滿待漢人,其情本重,今各扶一君,兩不得已。存我之心,而為此事也,被獲滿州兵將,當即傳令諸軍,各獲有滿人落在營中者,不准殺害,私殺害者賠命;各願投營者,即在營中;不願者准其回國。後有滿官大膽者,即到府與我談及給費回家;為兵膽小者,各自日夜逃去。亦有落在營中者,與營官日久,兩家相好。營官自行給費放者亦多。此非我之虛言,杭省軍民可悉。滿州人眾必有知情,即在省候補清官無數,亦給費放回。

先十三年七月八日間,我有銀米,以救其生,開造冊者,有七萬餘。窮苦人家,各發洋錢廿元,米二擔,俱到保偃領取,有力之人,即去保偃領米,無力之家,領銀作些小買賣救急。

此外尚有難民,當即發糧發餉以救其寒。各門外百姓無本為業,亦計給其資,發去錢十萬餘串,難民每日施粥飯。蘇屬百姓應納糧,說並未足收田畝,亦是聽其給追,並不深納,是以蘇屬百姓之念我也。

九帥之兵嚴困,內外不通,無糧養眾,京內窮家男婦,疊在前求救,國庫無存銀米,國事未經我手。後見許多淒苦,我實無法,不得已將自己家存之穀米,發救城內窮人。自轄之兵,又不均勻,再不得已將母親及婦女首飾金銀,變給軍資家內無存金銀者,因此之由也。自發此穀米,亦不濟事。後將此窮苦不能全生情節啟奏,求放窮人之生命。主不依從,仍然嚴責,不理國體,謂:「誰敢放朕之弟妹外游。各遵朕旨,多備甜露,可食飽長生。不由爾奏。」無計與辯,然後出朝。主有怒色,我亦不樂問城內男女餓飢,日日哭求我救,不可已強行密令城中寒家男婦,准出城外逃生。我在城內,得悉九帥在外,設有救難民局,正合我意。去年至今各門放出,足有十三四萬人之數。不意巡各門要隘,是洪姓用廣東之人,將出城男婦所帶金銀取淨,害此窮人。我聞甚怒,親往視之,果有此事,當殺數人,然後各出城門而可暫安。自此之後,國出孽障,多有奇奇怪怪,主信閒言,不修政事,城內賊盜蜂起,逢夜城內炮聲不絕,搶劫殺人,全家殺盡,搶去家內錢財,國竟出此不祥。

关于苏民抢掠财物之事,颇为可疑。安有市民窃掠军队之事?何况吴人向来柔顺

自我收得蘇城,未殺一人,清朝文武候補大員無數。滿將多員,俱未傷害。各欲回家無盤川者,我給其資,派舟送往。得城之後,當即招民,蘇民蠻惡,不服撫恤,每日每夜搶擄到我城邊,我將欲出兵殺盡,我萬不從,出示招撫,民俱不歸,連亂十餘日,後見勢不得已,我親身帶數十舟只,直入民間。鄉內四處之民,手執器械,將我一人困在於內,隨往文武,人人失色,我舍死一命來撫蘇民,矛槍指我,我並不回手,將理說明,民心順服,各方息手,收其器械。三日,將元和之民先撫,七日將元和吳縣長洲安清平服,以近及遠,縣縣皆從,不戰自撫,是以蘇、常之民歸順。

天王怕李秀成降清,每以李母为质相要

我守浦口日久…後又被見疑,云我有投清朝之意,天京將我母妻押到對江,不准我之人馬回京。

我在京實因我母之念。

後將蘇杭軍務概交各將管理,然後連我母親以及家眷一並回京,交主為質。

又为勒款

天王又差官捧詔來催,詔云:「三詔追救京城,何不啟隊發行?爾意欲何為?爾身受重任,而知朕法否?若不遵詔,國法難容。」

主不准我下蘇杭…主及朝臣要我助餉銀十萬,方准我行,後不得已,將合家首飾,以及銀兩交十萬。我主限我下蘇杭四十日回頭,銀不足交,過期不回者,依國法而行。

绿营荼毒,甚于发匪

散下蘇常,和張之兵,陸路搶民間物件,眾百姓怒之。張玉良之兵行後,張兵圖杭民財物,不肯追我。

看閶門街房等村百姓,多有來迎,街上鋪店房門首,俱貼字樣,云「同心殺盡張和兩帥官兵」。民殺此官兵者,因將丹陽之下到蘇州,水陸民財概被其兵搶擄,故恨而殺也。

洋枪队直如唐之回鹘

寧郡洋兵頭目到營求寬屯五日,候其將寧城內洋行什物,運出城後,我軍方進。戴王不准,至三日將其洋行運淨。渠亦願在外屯軍,所食之糧米,皆洋人以及四民供應。第四日移軍入城,洋人帶戴王去取石浦廳鎮梅縣,皆洋人而助舟只,取得兩處分軍鎮守,仍回寧郡。

該洋兵即到太倉攻打,外有清軍前來助戰。打入城者洋兵把守城門,凡清朝官兵不准自取一物,大小男女任其帶盡。清朝官兵不言,若多言,不計爾官職大小,亂打不饒,我天王不肯用洋兵者為此也。

此则是太平军劫掠百姓(当时湘军先锋尚不及此地):

我是後來,由含山、和州、巢縣而來。此處百姓被劫為難,當令屬員汪宏建帶銀兩買米、買穀種分救難民。

洪姓权贵鱼肉百姓

我在京,洪姓不敢逼人,不敢十分強欺城中百姓,又不敢欺逼軍兵。我不在京城,渠滿城逢屋查過,有米銀等物,任其取用,不敢與爭,日日按戶查尋,男女不得安然。

李秀成笔下上海之战,与英人记录不符。据英人记录,太平军在董家渡、老西门被痛击而退。而所谓上海城内有谨备迎接我者,大约即小刀会

不得已六月中旬,由省带领人马先救青浦。是日由省开舟,次日到浦,当即开兵。洋兵迎战,两阵交锋,自辰至午,洋兵大败,杀死洋兵六七百人,得其洋枪二千馀条,得其大炮十馀条,得洋刀三百馀口,得其舟只数百馀条。当解青浦之困,顺流破得松江,直引兵去攻上海。斯时有上海夷人来引,外又有汉兵内通,故往也。军到徐家汇,隔上海十八里屯紥。离上海九里处所,紥有清朝营寨四个,那时我部将蔡元隆、郜永宽提队。是日天气光耀,四面无云,出兵到九里地方,与清将会战,他见军到,弃营不守。正当用力进兵,上海城内有谨备迎接我者,忽然天暗,风雷振动,大风大雨,兵马不能起身,立脚不住。后未进兵。后洋兵及清兵恭迎,未见我到。薛抚台是夜知洋兵有通情等事,复即加银,请得洋兵一二千保守此城。清军通我未成,这班人马概被抚台杀之,其事不成。在徐家汇红毛礼拜堂暂屯数日,后嘉兴告急到来,不得已移军由松江浦邑而回。

湘军围天京,英王初欲屯粮坚守,后因天王阻挠,转图弃城。亦不行

知曾帥之兵,由上而下,利在水軍,我勞彼逸,水道難爭,其軍常勝,其勢甚雄,不欲與戰,我想將各省府財物米糧、火藥炮火俱解回京,待廿四個月之後,再與交戰,其兵必無鬥戰之心。

啟奏主云:「京城不能保守,曾帥兵困甚嚴,濠深壘固,內少糧草,外救不來,讓城別走。」那時天王大怒…天王又嚴責云:「朕奉上帝聖旨、天兄耶蘇聖旨下凡,作天下萬國獨一真主,何懼之有?不用爾奏,政事不由爾理,爾欲出外去,欲在京,任由於爾。朕鐵桶江山,爾不扶,有人扶。爾說無兵,朕之天兵,多過於水,何懼曾妖者乎?爾怕死,便是會死,政事不與爾相干。王次兄勇王執掌,幼西王出令,有不遵西王令者,合朝誅之。」

原以为奉承曾氏兄弟之笔。后得知手稿已发布,似非串改之辞。有待查证

一由板橋善橋而來圍攻九帥營寨。困攻四十餘日,連攻未下,九帥節節嚴營,濠濠壘堅,木橋疊疊層層,亦是用兵之利,營規分明,是以連攻數十日,未能成效。

时局崩坏,生无可恋

那時我在殿前,求天王將刀殺我…如此啟奏,主萬不從,含淚而出朝門,滿朝眾臣前來善勸。次日天王自知其過,賜下龍袍,以安我心。

二陷江南大营,下苏嘉后,天王本令李秀成援安庆(原文“赶上游”、“到北”)。而李秀成以赣鄂募兵为由违命不救。故而并非天京定计,南北两路(或说四路)佯攻武昌。后得三十万援军,仍然不救安庆,按其自述一是自度不敌鲍超,二是为接应李世贤去

自解嘉郡围之后,回省正是八月中旬,天王严诏颁到,命我赶上游领军到此。那时正无良计,忽有江西德安县、随州、义宁、武宁、大治、兴国、蕲水、蕲州、武昌、江夏、金牛、宝安、蒲圻、嘉鱼、通山、通城等有起义四十馀名,具禀差使到苏,公呈降表投军。是以将此情由具本复奏云,我招集此等之人数十万,再行遵诏往北等因。主本不从,我强行而止。当即派军选将而行,将苏省军民之务,交与陈坤封接任。军民安妥,一一交清,随即由苏动身到京,将来情启奏,不欲到北。我主盛怒,责罚难堪,此时亦无法处,管主从与不从,我在苏答应,江西、湖北肯降民之多,应该前往接应。故而逆主之命,信友之情,出师而上江西、湖北。

家弟李世贤乐平一败,退由河口而下常山。我自在金牛、宝安招得新兵,不与鲍、胡军战,一因兵新,二因接李世贤来报云,乐平之败,赶我复回。那时曾九帅又困安省,英王陈玉成解救不能,又调黄文金回来助救皖省,刘官芳被中堂部下战败而回,是以当即将湖北等县全军尽行同日收兵赶下,以接护李世贤之军。

李金旸被部将告发通敌,李秀成所谓“二家和战”,正其证也。而民间传说李金旸斩首复活,想是无稽之谈

到建昌屯紥,攻打二十馀日未下,外有清军来救,是冲天炮李金旸带兵。当与其战,其兵与我兵并不交锋,二家和战,其兵少,我兵多,故和战也

(后在瑞州时)先有冲天炮李金旸带有清兵十馀营屯紥阴纲岭,与我部将谭绍光、蔡元隆、郜永宽等迎战。两军对阵,李金旸兵败,其将概已被擒,全军失散。拿其到部,见李金旸是勇将有名之人,心内痛惜英雄,故未杀害。当问其来情肯降否,他云:「被擒之将,不杀愿回。」我后见其语未有从心,仍然礼待,并未锁押,悉听其由。过了数日,发盘川银六十馀两,不受而去江西。后闻被杀,此人不是肯降,实其被擒,杀之可惜。

恰似《投名状》中开头一段情形

那时安义、奉新、新昌一带百姓作怪,抢我由瑞州上下解运军饷,后由此经过而问其罪,杀其为首二十馀人。

关于误撞祁门大营一事,李秀成叙述仅“祁门有中堂在此屯紥”一句而已。可知其既知此事,又未详谈。亦或是为曾氏删改为止,待查证于手迹

刘官芳、古隆贤、赖鸿文这枝人马在后,由洋栈门而来,祁门有中堂在此屯紥,后刘官芳之兵,亦被中堂之兵打破,死二千馀人。

苏州献降之事

郜永寬等,亦是我手下之將,自小從我,教練長大,至今做到王位,與譚紹光兩人,是我左右之手。這班之人,久悉其投大清之意,雖悉其所為,我亦不罪。閒時與郜永寬、汪花班、周文嘉、汪安鈞、張大洲、汪有為、範起發等,談及我主上蒙塵,其勢不久。爾是兩湖之人,此事由爾便,爾我不必相害,現今之勢,我亦不能留爾。若有他心,我乃國中有名之將,有何人敢包我投乎。

該將等在我部下,久有戰功,我威名者皆渠等之力,實是心腹之談也。

不意該將等與慕王譚紹光二人,少年結怨,後果變心,將慕王殺死,投與李撫台。

獻城未及三日,被李撫台殺害,是以至今為頭子,不敢投者,因此之由。

滥封之至

後列王封多,又無可改,王加頭上三點,以為「」字之封

不遵天王旨命,私開敵人之文,通奸引誘,有人報信者,官封王位

天王为服毒自尽

我在東門城上,見九帥之兵,處處地道近城。天王焦急,日日煩躁,即於四月廿七日,服毒而亡。

城破当日至被俘之事

至六月十五日早,見勢甚急,知曾帥立破我城,即抽點先鋒,連夜出城,攻九帥寨。攻打未成,知城不能保,我軍日夜因未得歇息,天明各已去館子了。被曾帥在紫金山高處望見城內之人,紛紛歸隊。是日午後,曾帥用火藥攻倒金陵,由紫金山龍頸而破,我軍不能為敵。此時九帥大兵即四面爬城而入,中關以外,各處軍營,見京已失,降亦有之,逃亦有之,死亦有之,此時死傷不計其數。破城之時,個個向我流涕,我由太平門敗轉,直到朝門。幼主及天王兩個小子並到問計,我亦無法,獨帶幼主一人。幼主無好馬,將我戰馬交與騎坐,我另騎不力之馬。直到我家,辭我母親胞弟與侄,合室流涕,辭畢,帶主而上清涼山躲避。不得已三更之後,舍死領頭衝鋒,帶幼主衝由九帥攻倒城牆缺口而出。君臣數百人,舍命衝出關外,衝出城之後,所過營寨,疊疊層層,濠深壘固。幼主出到城外,九帥營中,營營炮發,處處喊聲不絕,我與幼主兩下分離。九帥之兵,馬步追趕,此時雖出,生死未知。十六歲幼童,自幼至長,並未騎過馬,又未受過驚慌,九帥四方兵進,定然被殺矣。若九帥馬步在路中殺死,亦未悉其是幼主,一個小童,何人知也。自出城與幼主分別,我馬不能行走,此騎在城交戰一日,又不是戰馬,力又不足,又未得食,人馬未得飽食,走到天明,人人俱散,馬不能行。那時無法,是以逃上荒山暫避,人未得食,肚中又飢,萬不能行。我戰馬幼主騎去,現今生死未知,我若仍騎戰馬,我亦他逃矣。逃在荒山頂破廟內,荒山腳之民,悉京城失破,必有人避在此山。貧民各欲發財,我命皆絕,身上帶有寶物,用縐紗帶捆帶在身。不知此日心迷,到破廟停息,遂將珍珠寶物吊在樹下。我欲寬身乘涼,不意民家尋到,我二三人驚亂而逃,忘記取拾此物。百姓追我,問身有錢交過與我,我不要你性命。我那時忙逃,亦不能行,但百姓追近見我,知我是忠王,各齊跪下,俱各流涕,追我下山腳,隨步而行,仍回荒山頂上。我見百姓如此,有救我之心,自願回破廟處所,將此珍珠寶物以酬其情。不意此民追我上前而去,在後又有民眾來此廟中,將我之寶物拾去。我同此民回來,不見此物。眾百姓勸我剃發,我亦不願,渠云不肯剃頭,不能送爾。百姓又見苦求,我對百姓言曰:「我為大臣,國破主亡,若不能出,被獲解送大清帥營,我亦不能複活,若果有命,能逃出去,亦難對我軍,不肯剃也。」後幫百姓,藏我在家,那幫百姓,得我寶物,民皆見利而爭,帶我這幫百姓,去問那幫百姓,兩欲分用。

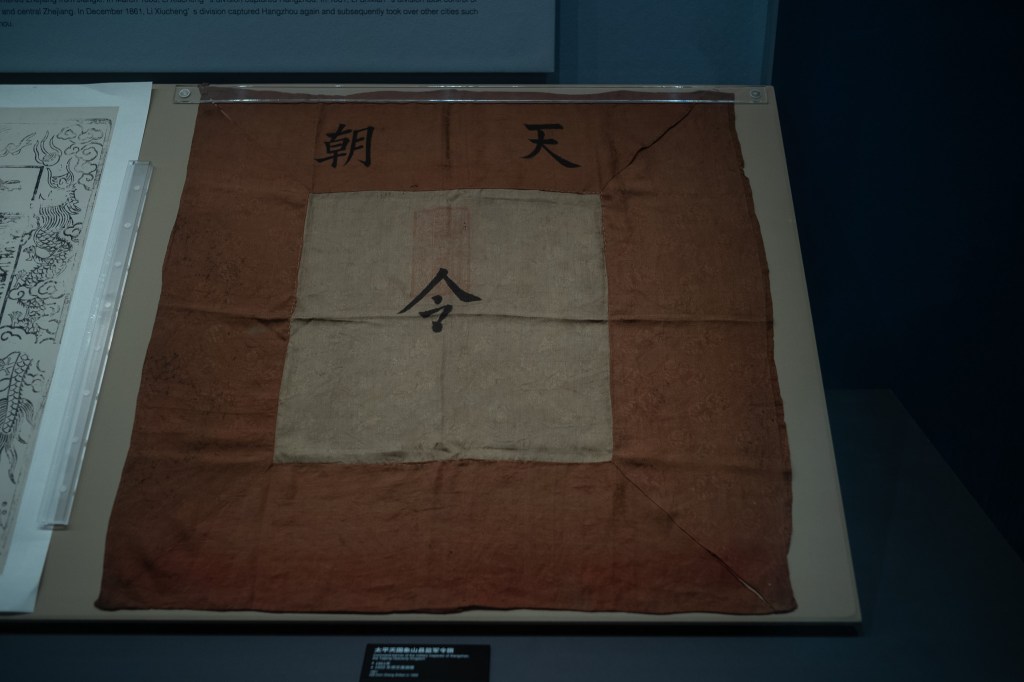

太平天国印玺

曾国藩撰书收复金陵纪念碑

留下评论