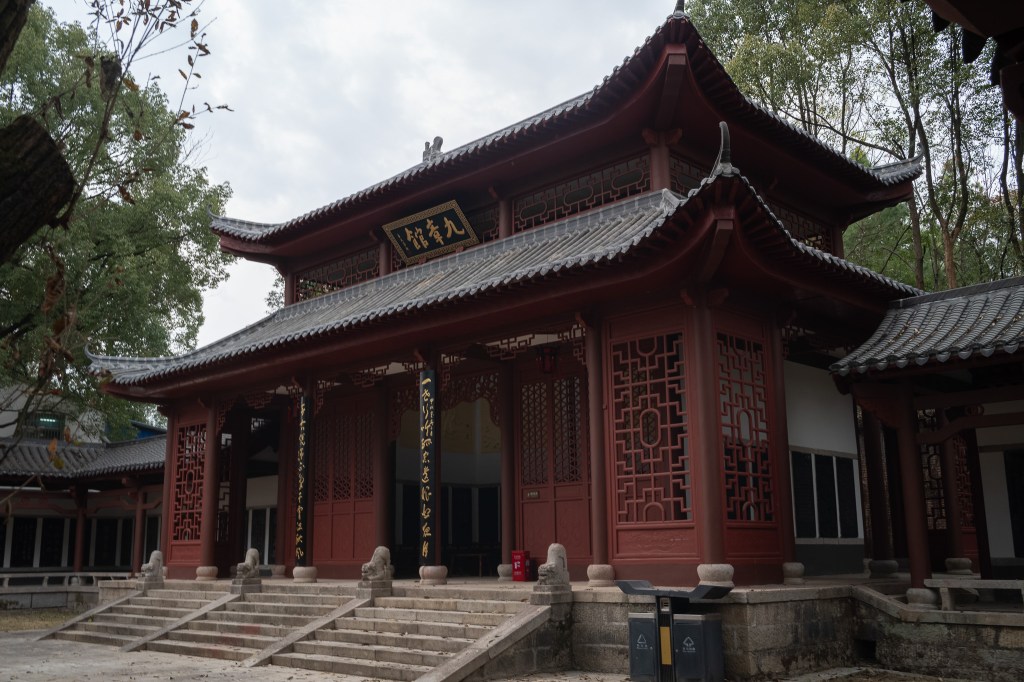

从长沙前往岳阳洞庭湖途中,经过屈子纪念园。此处传为屈子投江之所,位于汨罗江畔,有祠、墓存焉。关于屈子,想到几件值得推敲的公案:

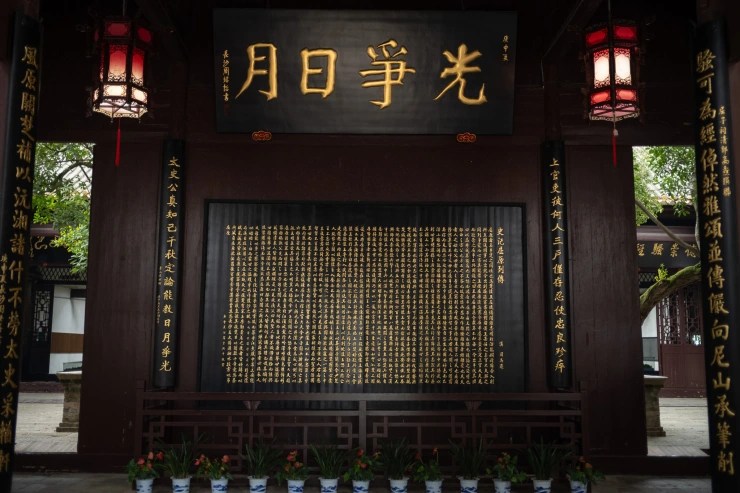

其一,关于屈子生平原创。《史记·屈贾列传》中,一句“推此志也,虽与日月争光可也”如雷贯耳。而这句话竟然并非太史公原创。东汉王逸在《离骚序》中称“昔在孝武,博览古文,淮南王安《叙离骚传》,以‘《国风》好色而不淫,《小雅》怨悱而不乱,若《离骚》者,可谓兼之。蝉蜕浊秽之中,浮游尘埃之外,皭然泥而不滓,推此志,与日月争光可也’,斯论似过其真”。此外,王逸在《楚辞章句序》中称“至于孝武帝,恢廓道训,使淮南王安作《离骚经章句》, 则大义粲然。后世雄俊,莫不瞻慕,舒肆妙虑,缵述其词”。班固《汉书》亦称“初,安入朝,献所作《内篇》,新出,上爱秘之。使为《离骚传》,旦受诏,日食时上”。想必是汉武帝曾令爱好文学的淮南王刘安为《离骚》作传(如同《诗传》),而刘安在传序中记录下屈子生平。太史公编写《史记》时参阅淮南王进献之书,转录其语,而刘安原书后来失佚,屈子事迹遂仅见于《史记》。转载之外,《屈贾列传》中亦当有所原创 – 渔夫一节画风生动、如临其境,就很符合太史公的小说家习气。

其二,关于屈子官职与其变法。屈子官职,《史记·屈贾》前段记录为“为楚怀王左徒”,后借渔夫之口称“三闾大夫”。按照前文分析,则应分别出自淮南和史公之笔。关于“左徒”的相关记载仅见于《史记•楚世家》中“楚使左徒侍太子于秦”和“楚考烈王以左徒为令尹,封以吴,号春申君”两处,可知“左徒”位高,否则不足以使秦,也不宜直接升迁令尹(楚之丞相)。此外“左徒”或有外交专责 – 《史记》记载屈子也曾出使齐国。至于“三闾大夫”,王逸《离骚序》中沿用此称谓,并解释称“三闾之职,掌王族三姓,曰昭、屈、景。原序其谱属,率其贤良,以厉国士”。梁启超进一步解释“即贵族总管之意”。关于“怀王使屈原造为宪令”,应属变法革新无疑。战国诸侯先后变法:魏有李悝、秦有商鞅、赵有主父、韩有申不害、齐湣王、燕王哙据说也试图推行变法,只是以惨败告终。如今只剩下贵族势力庞大的楚国尚未变法(战国初年吴起尝试过,失败了)。怀王即位时有雄心,国力也强,于是让自己的近臣“造为宪令” 。战国时期变法关键在于约束贵族,因此改授“三闾大夫”,名正言顺。另外根据《战国策》的记载,当时的令尹明叫昭鱼,大致主张亲秦。

其三,屈子作品辩年,兼谈享年。《史记》提到的作品有《离骚》、《天问》、《招魂》、《哀郢》及《怀沙》,此外根据班固、王逸之说,还有《九章》九篇(含《哀郢》及《怀沙》)、《九歌》十篇、以及散篇《远游》、《卜居》、《渔夫》,总共二十五篇(王逸称《招魂》为宋玉作,似非)。

根据梁启超分析:《天问》为疏远之前,参观楚先君庙所作。我进一步怀疑为屈子初为“三闾大夫”时作 – “子入太庙每事问”,故遭哂。屈子入太庙不问于人,而问于天。

梁启超又断《离骚》为疏远之后、放逐之前所作,我极赞成。《离骚》多喻于情人,当指怀王。而若是放逐之后,则当时怀王拘秦,屈子当不忍复作怨言。至于《太史公自序》中称呼“屈原放逐,著离骚”,似讹。

关于《九歌》,梁启超遵王逸之说,断为沅湘之间祭祀之乐舞:“屈子放逐至其域,见其词鄙陋而作《九歌》”。楚文化源于鄂北豫南,《九歌》中沅湘诸神在楚亦属“非主流文化”,故当为屈子根据放逐后见闻所作无疑。此外梁启超称“《九歌》为乐章名,非数量,固共十篇”。而我觉得《国殇》篇语境无关于潇湘,笔风又迥异于他篇,疑为伪托之作。何况怀王被执,屈子理应恶秦,篇中更不当有“秦弓”之语。

梁启超以为《九章》应一时而作:《惜诵》、《思美人》为放逐前作。《涉江》、《抽思》、《惜往日》、《橘颂》、《悲回风》,以及散篇《招魂》、《卜居》、《漁父》不可辨年。《哀郢》似为白起攻破郢都而赋,在顷襄二十一年,距怀王即位已五十年,故断为屈子末年所作。据此顺便推测屈子享年:关于“摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降”一语,各家有诸多推测,皆不可信。假如屈子年龄不长于怀王,且怀王即位时较为年轻(其父威王在位仅十一年),则屈子享年以五十至七十岁为宜。

历代相传的屈子墓,竟未圈入景区内,故而错过拜谒,深感惋惜。然后想到屈子自投汨罗,后世更以粽子龙舟相祭,故而其遗体必在水中,料想墓冢必伪,顿觉释憾。

杜少陵流漂泊湘时,旅殡岳阳,其暂厝处(平江县小田村)恰在汨罗江上游距此不远处,如今有祠与冢。屈子为中国第一具名诗人(传许穆夫人赋《载驰》,暂略),少陵则为“诗圣”,岂不巧合?少陵集中有《祠南夕望》诗,虽未明言“屈子祠”,然句句不离。其辞为:

百丈牵江色,孤舟泛日斜。

兴来犹杖屦,目断更云沙。

山鬼迷春竹,湘娥倚暮花。

湖南清绝地,万古一长嗟。

留下评论