欧阳修语:”眉山在西南数干里外,一日父子隐然名动京师,而苏氏文章遂擅天下“。三苏之所以成名,多受益于老苏所开创的“法表儒里”治学理念。而三苏后来仕途蹭蹬,也无外乎此。

老苏先生作学问的办法,按其《上欧阳内翰第一书》所陈,“取《论语》、《孟子》、韩子及其他圣人、贤人之文,而兀然端坐,终日以读之者,七八年矣…时既久,胸中之言日益多,不能自制,试出而书之。已而再三读之,浑浑乎觉其来之易矣”。老苏所谓的养气,其实就是夯实儒家思想罢了。

至于文章,《六国论》、《管仲论》都是老苏的代表作。所谓“时文为之一变”、“不为空言而期于有用”,便是其治学的预期功效:以醇儒之学,行纵横之术,务求经世济用。此举正投仁宗朝贤士大夫所好。大苏小苏后来在制科脱颖,大概正是学得老苏这方面身教吧。大苏的《贾谊》论,调调和老苏就很像。

用现今眼光看来,苏式的雄辩仍多不切实际之议。但就精儒术、通人性、讲变通而言,当时确实是独步天下了。

老苏很关心二子的成长,其《名二子说》曰:“轮辐盖轸,皆有职乎车,而轼独若无所为者。虽然,去轼则吾未见其为完车也。轼乎,吾惧汝之不外饰也。天下之车,莫不由辙,而言车之功者,辙不与焉。虽然,车仆马毙,而患亦不及辙,是辙者,善处乎祸福之间也。辙乎,吾知免矣”。意思是大苏锋芒太露,小苏则让人放心的多(其实我暗自觉得,老苏可能是从曹刿的登轼望辙联想开来的)。

之子莫如父,大苏初露头角,就险些因反被聪明误。故事有多个版本,比较确切的推断是,大苏在科举作文《刑赏忠厚之至论》中有用典“尧之时,皋陶为士。将杀人,皋陶曰杀之三,尧曰宥之三”。中举后欧阳修问及出处,大苏以《三国志.孔融传》对:曹操灭袁绍,以绍子袁熙妻甄宓赐子曹丕。孔融云:即周武王伐纣以妲己赐周公操惊,问出于何典,融答:以今度之,想当然耳“应。苏轼这番卖弄其实很有心机 – 既突显自己逻辑缜密,又能逢迎上位。虽然冒着错用典故而落榜的风险,但大苏应是算定欧阳修对其的偏爱。果然,了解典故出处(其实是并无出处)后,欧阳修惊赞“可谓善读书,善用书!”。(若解读只取孔融“想当然耳”,则大苏行径可谓荒唐,浅薄不足取。另,今版三国志不存孔融传)。

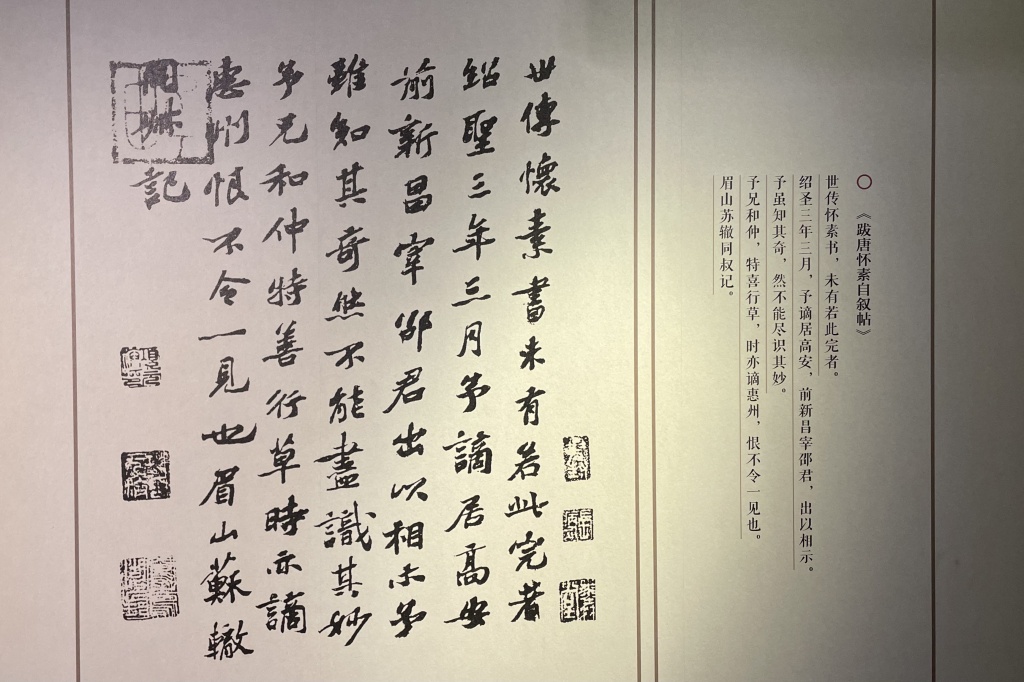

大苏的文章,读得太多,一时无从说起。而世人对小苏的印象似乎都隐藏于大苏身后。以至于其文章诗词为世人所知的,大多也是“和子瞻”、“补子瞻”、“祭亡兄”之类。对小苏文艺风格,用他自己的话说,“文不可以学而能,气可以养而致”。这和哥哥的评价也一致:“子由之文,词理精确不及吾,而体气高妙,吾所不及”。

“文不可以学而能,气可以养而致”,出自小苏十九(虚)岁时的《上枢密韩太尉书》。细读这篇文章,小苏原也是颇有心机之人。文章表面上强调自己出生偏鄙、见识短浅、活脱脱一个乡巴佬而已。而行笔之下却气势磅礴,暗合其“文气”之说:“过秦、汉之故都,恣观终南、嵩、华之高,北顾黄河之奔流,慨然想见古之豪杰。至京师,仰观天子宫阙之壮,与仓廪、府库、城池、苑囿之富且大也,而后知天下之巨丽。见翰林欧阳公,听其议论之宏辩,观其容貌之秀伟,与其门人贤士大夫游,而后知天下之文章聚乎此也。太尉以才略冠天下,天下之所恃以无忧,四夷之所惮以不敢发,入则周公、召公,出则方叔、召虎。而辙也未之见焉”。小苏的自负,实不在太白之下。而其曲藏行笔,效果则远出《上韩荆州书》之右矣。

锋芒太露,以至于仕途蹭蹬(当时虽有变法之争,但元佑更华,大苏也混得一般般),大苏小苏应该也作了深刻反省。结论大概是本性难改,只能寄希望于后辈了。于是二子为后辈取名为迈、迨、过、迟、适(适十一陌,轼十三职,宋代读音不同)、逊,无非是为了矫枉过正,不要重蹈覆辙罢了。

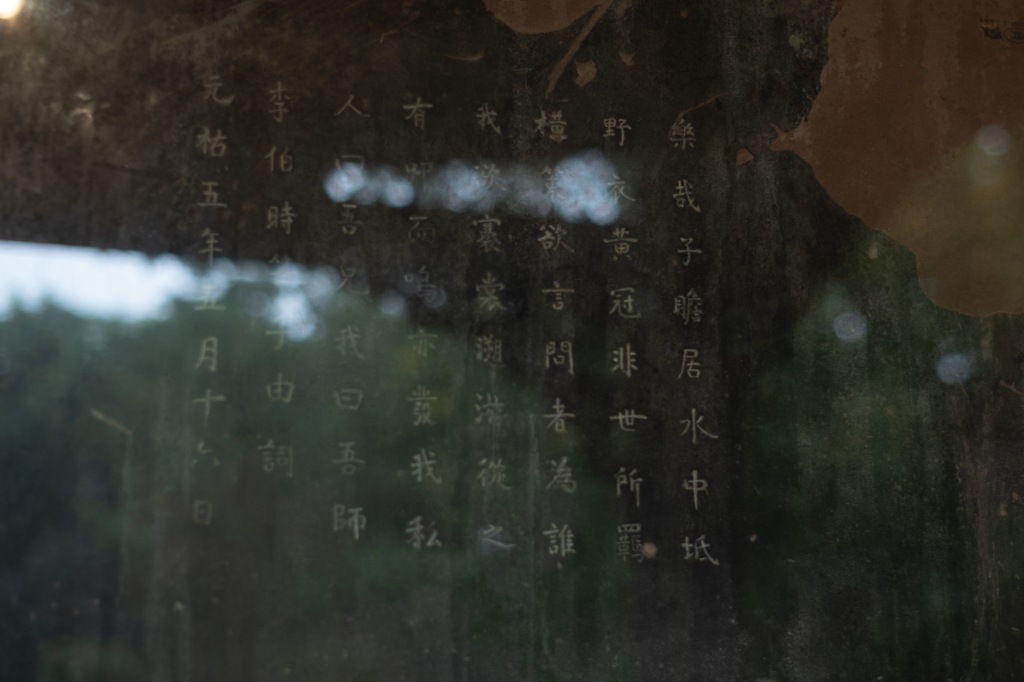

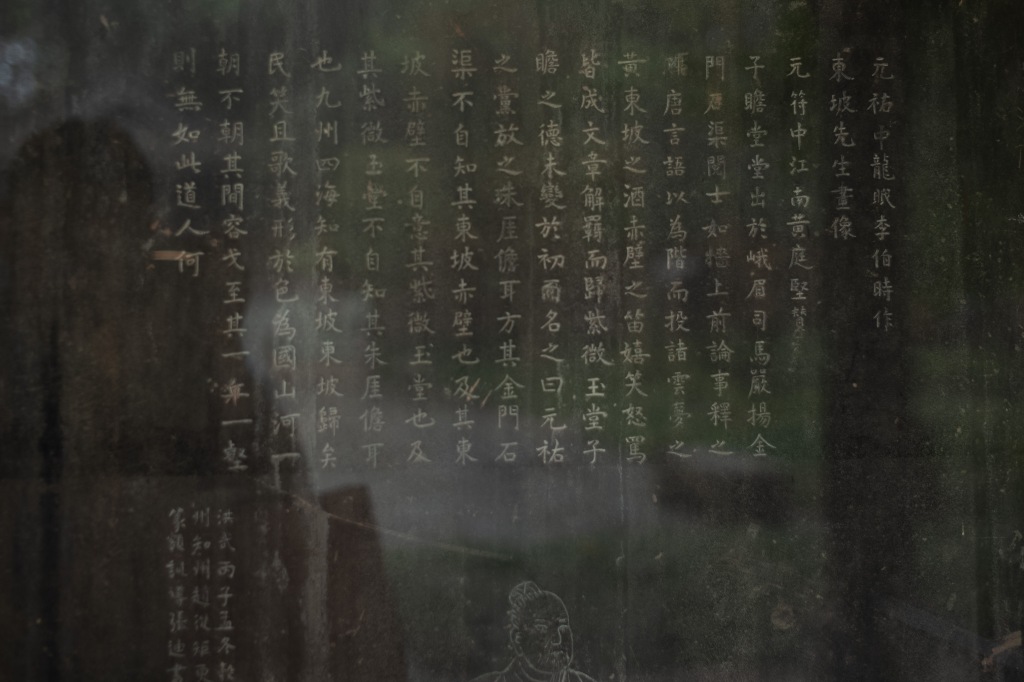

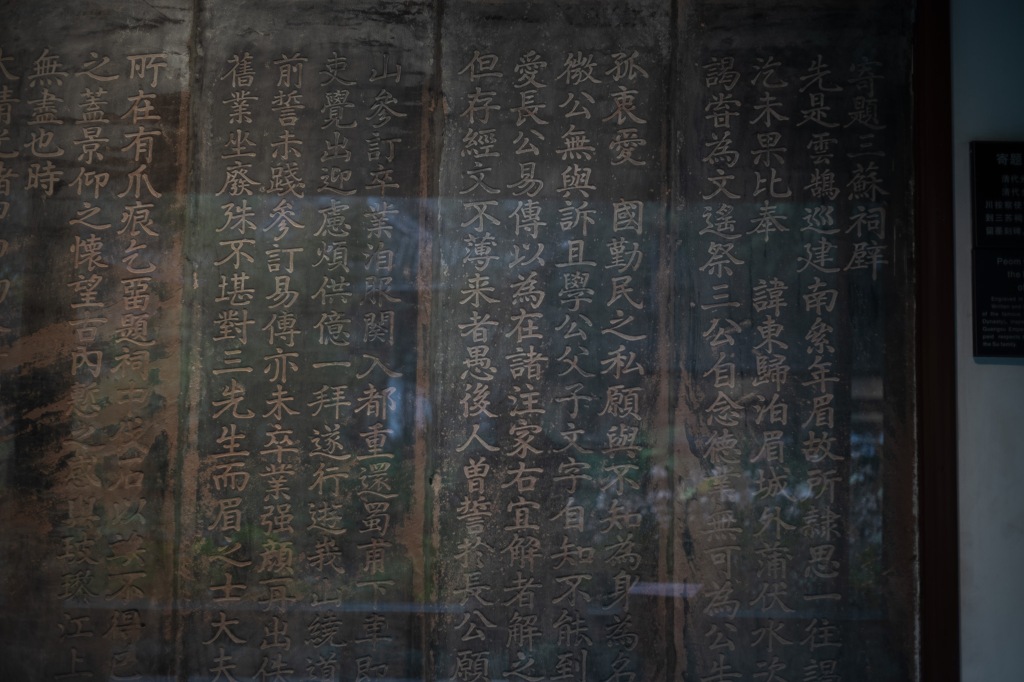

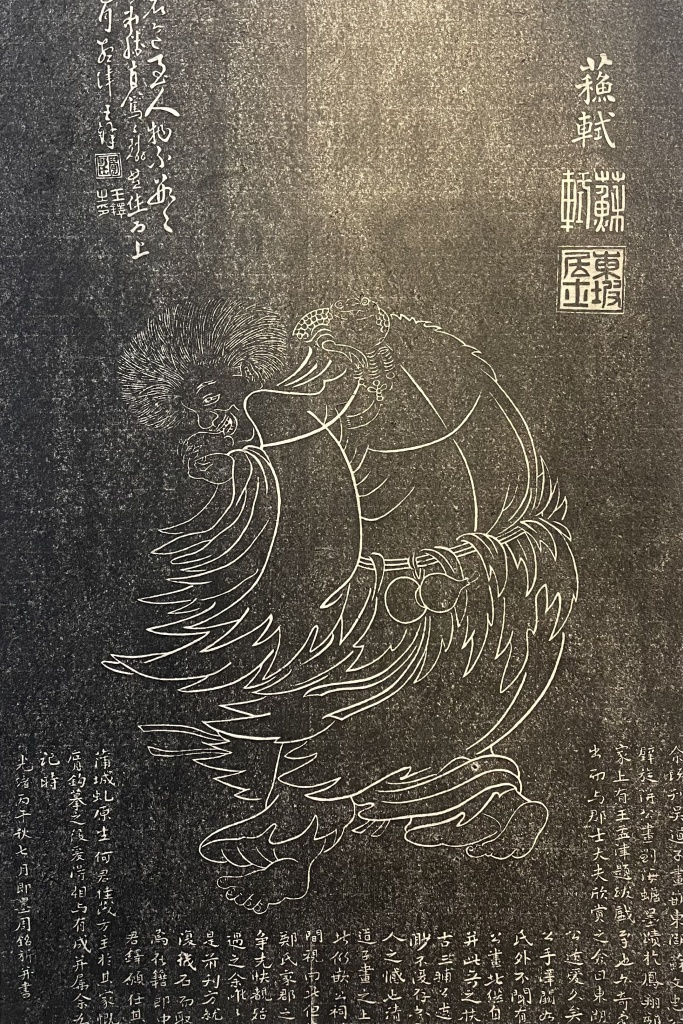

祠中碑廊有《明刻东坡盘陀画像》碑,为伯时(公麟)所画东坡像,附东轩(苏辙)诗、山谷(黄庭坚)赞,号“三绝”。伯时与东坡相熟,又极善画,故而此像当为东坡真貌。

苏洵著《名儿子论》曰“轮辐盖轸,皆有职乎车,而轼独若无所为者。虽然,去轼则吾未见其为完车也。轼乎,吾惧汝之不外饰也。天下之车,莫不由辙,而言车之功者,辙不与焉。虽然,车仆马毙,而患亦不及辙,是辙者,善处乎祸福之间也。辙乎,吾知免矣。”而二苏给第三代所谓六公子其名,则取苏迈、苏迨、苏过、苏迟、苏适、苏逊。从其名看,也是一以贯之的警意。

留下评论