吴山坐落于杭州西湖南岸,与保俶山对望。山上有飞阁、怪石、城隍庙、终日游人如织。唯独山腰处的有美堂人迹罕至。有美堂为宋代梅挚始建,取仁宗御诗中“地有湖山美”句之意。而梅挚请欧阳修作记,有美堂由是知名。欧阳修《有美堂记》如今重刻于有美堂前,其文称此处集湖光山色、都市人文之美于一处,又顺赞钱王镠“尊中国,效臣顺”,保土安民。然而若非苏轼,有美堂之名恐怕不至流传。苏轼知杭州,以有美堂为官邸别业。退食后尝于此赏雨,留下《有美堂暴雨》诗:“天外黑风吹海立,浙东飞雨过江来”。如今重建的有美堂格局精巧,可惜不允入内,亦不知作何用途。以某愚见,宜将此处作为宋贤展馆,陈列历任宋代贤知州如范仲淹、欧阳修、梅挚、苏轼诸公翰墨诗文,岂不多一美乎?

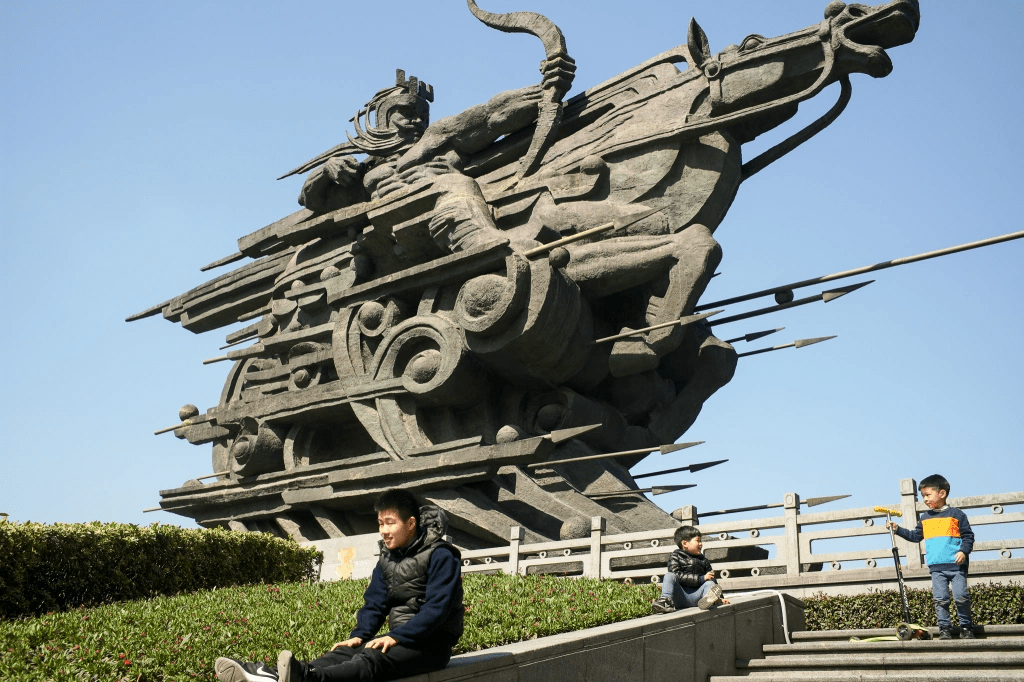

吴越国初代国君钱镠(音“刘”)是算是唐末传奇人物。其出生草莽,擅使弓朔,因军功由卒伍升至一方诸侯。镠善征战,屡克犯境及内乱之敌(黄巢、刘汉宏、董昌、杨行密、徐绾、许再思);而先后尊奉唐、梁、后唐,所以保境安民。钱镠亲文士(罗隐、皮日休父子等皆其宾客),修水利,故而当时吴越国几为乱世净土。然而其用奢侈,又勤于供奉,亦百姓负担。

附录、欧阳修与钱惟演之恩怨

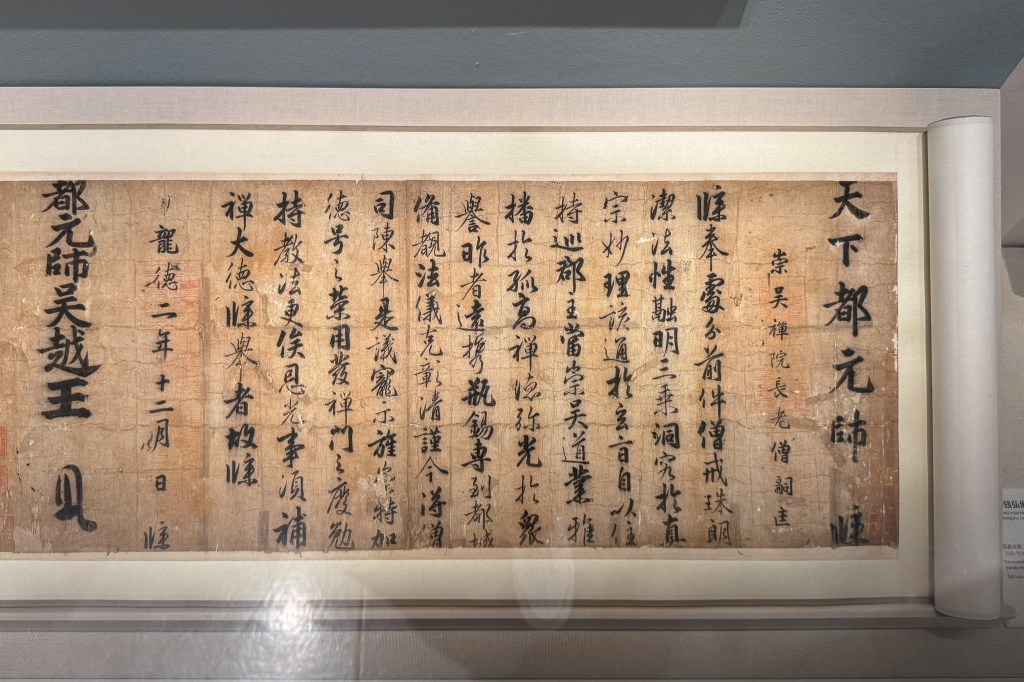

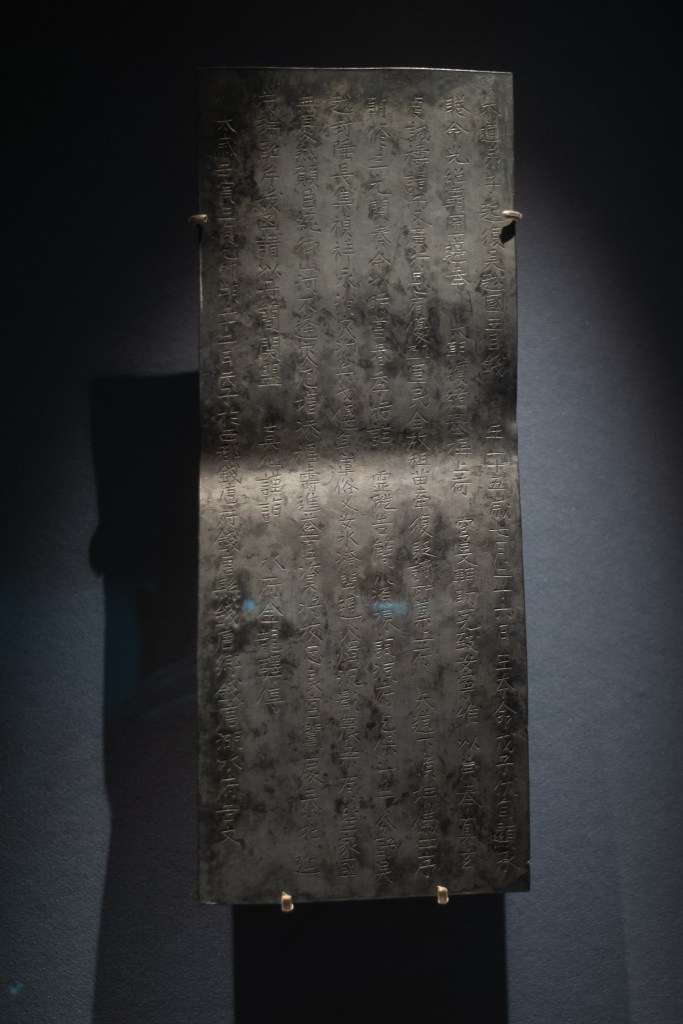

苏轼任杭州知州时,请旨修建祠宇供奉钱氏三代五世君主,并在奏表中盛赞钱镠之德:“保境安民、恪守臣节”、“不失臣节,贡献相望于道”、“父老过之(坟茔),有流涕者”、以及其后归顺之功。至于吴越国百姓的生计,苏轼称“其民至于老死不识兵革。四时嬉游,歌鼓之声相闻”。苏轼后以正楷大字亲书《表忠观碑》,如今原碑残片在杭州苏轼纪念馆中,明代复刻在钱王祠中。

苏轼的座师欧阳修在编纂《新五代史·吴越世家》时,却对于钱镠则多有苛责。尤其在评价中,”而俗喜淫侈,偷生工巧,自镠世常重敛其民以事奢僭,下至鸡鱼卵鷇,必家至而日取。每笞一人以责其负,则诸案史各持其簿列于廷。凡一簿所负,唱其多少,量为笞数,以次唱而笞之,少者犹积数十,多者至笞百馀,人尤不胜其苦。又多掠得岭海商贾宝货“,与苏轼所谓“四时嬉游,歌鼓之声相闻”天壤之别,亦稍差其《有美堂记》中“独钱塘,自五代始时,知尊中国,效臣顺及其亡也。顿首请命,不烦干戈。今其民幸富完安乐”之论。

新书评价“其人比诸国号为怯弱”,与前文“是時,黄巢众已数千,攻掠浙东。至临安,镠…乃以劲卒二十人伏山谷中…镠伏弩射杀其将…镠引劲卒蹂之,斩首数百级”,及其他赫赫武功的描述也颇有出入。

若在对比于《旧书》,其对于钱镠的负面评价仅“垂四十年,穷奢极贵”、”虽季年荒恣“聊聊数字。《旧书》中还有几桩钱镠的颇具人情之佚事,被欧阳修悉数删去。其一、“镠于临安故里兴造第舍,穷极壮丽,岁时游于里中,车徒雄盛,万夫罗列。其父宽每闻镠至,走窜避之,镠即徒步访宽,请言其故。宽曰:‘吾家世田渔为事,未尝有贵达如此,尔今为十三州主,三面受敌,与人争利,恐祸及吾家,所以不忍见汝。’镠泣谢之”。其二、“镠学书,好吟咏。江东有罗隐者,有诗名,闻于海内,依镠为参佐。镠尝与隐唱和,隐好讥讽,尝戏为诗,言镠微时骑牛操挺事,镠亦怡然不怒,其通恕也如此”。其三、“镠游衣锦城,宴故老,山林皆覆以锦,号其幼所尝戏大木曰‘衣锦将军’”。

而欧阳修对钱镠不吝恶评,当然不排除秉笔直书可能,但时人多疑其意气用事。事情是这样的:欧阳修初仕时曾在钱镠曾孙、末代钱王俶(音触)之子,时任西京留守的钱惟演手下任职。据说钱对欧阳修等青年才俊颇为照顾,不但免其琐务,还供以妓乐(出处欠考)。而看似温情之下,却隐隐有一场官司。北宋钱氏后人所撰《钱氏私志》,称欧阳修是挟怨报复,事情据说是这样的:

欧文忠任河南推官,亲一妓。时先文僖(钱惟演)罢政(因攀附丁谓受牵连),为西京留守,梅圣俞、谢希深、尹师鲁同在幕下。惜欧有才无行,共白于公,屡微讽而不之恤。一日,宴于后园,客集而欧与妓俱不至,移时方来。在坐相视以目,公责妓云:“末至,何也?”妓云:“中暑,往凉堂睡着觉,失金钗,犹未见。”公曰:“若得欧推官一词,当为偿汝。”欧即席云:“柳外轻雷池上雨,雨声滴碎荷声。小楼西角断虹明,阑干倚遍。待得月华生,燕子飞来,栖画栋玉钩,垂下帘旌。凉波不动簟纹平,水精双枕,傍有堕钗横。”坐皆称善,遂命妓满酌,赏欧而令公库偿钗。戒欧当少戢,不惟不恤,翻以为怨。后修《五代史·十国世家》,痛毁吴越,又于《归田录》中说文僖数事,皆非美谈。从祖希白尝戒子孙,毋劝人阴事,贤者为恩,不贤者为怨。欧后为人言其盗甥,《表》云:丧厥夫而无托,携孤女以来归。张氏此时年方七岁,内翰伯见而笑云:“七岁正是学簸钱时也。”欧词云:“江南柳,叶小未成阴,人为丝轻那忍折,莺怜枝嫩不胜吟,留取待春深。十四、五间抱琵琶。寻堂上簸钱堂下走。恁时相见已留心,何况到如今?”欧知贡举时,落第举人作《醉蓬莱词》以议之,词极丑诋,今不录。

其文除记载欧阳修几桩疑似不检行为以外,看不清与钱惟演有何龃龉。好在杨慎在《丹铅馀录》中有佐证:

司马温公《通鉴》载吴越王钱弘佐年十四即位,温恭好书礼。士问仓吏:“今蓄积几何?“曰:”十年”。王曰:“军食足矣,可以宽吾民”。乃命复其境内税三年。欧阳永叔《五代史》乃云:“钱氏自武穆王镠常重敛以事奢侈,下至鱼鸭卵鷇,必家至日取,每笞一人以责其负,则诸案吏胥持簿于庭,凡一簿所负,唱其多少,量为笞数,笞已,则以次唱而笞之,少者犹积数十,多者百馀人,不堪其苦”。欧阳史、司马鉴所载不同,可疑也。胡致堂曰:司马氏记弘佐复税之事,《五代史》不载。欧阳修记钱氏重敛之虐,《通鉴》不取。其虚实有证矣。予按宋代别记,载欧阳永叔为推官时,昵一妓为钱惟演所持,永叔恨之。后作《五代史》,乃诬其祖以重敛民怒之事。若然,则挟私怨于褒贬之间,何异于魏收辈耶?

由此看,司马光的《通鉴》对钱镠也以赞许为主,唯独欧阳修苛责之。而其所指宋代别记,大概即《钱氏私志》(或类似记载)。原来欧阳修与钱惟演的矛盾,源于争抢歌妓一事。怪哉!欧阳修行为不羁,颇有所闻。而挟私报复,篡弄史书,恐非其所为。更何况前朝正史非总裁官一言可以定夺(钱氏归顺,国朝自有定论,只看“赵钱孙李”排序)。

至于欧阳修《归田录》中关于钱惟演的记录,共有三则,皆是些琐碎小事,说不上诋毁,反到略觉其人率直天真:

其一、钱思公生长富贵,而性俭约,闺门用度,为法甚谨。子弟辈非时不能辄取一钱。公有一珊瑚笔格,平生尤所珍惜,常置之几案。子弟有欲钱者,辄窃而藏之,公即怅然自失,乃牓于家庭,以钱十千赎之。居一、二日,子弟佯为求得以献,公欣然以十千赐之。他日有欲钱者,又窃去。一岁中率五、七如此,公终不悟也。余官西都,在公幕亲见之,每与同僚叹公之纯德也。

其二、钱思公虽生长富贵,而少所嗜好。在西洛时,尝语僚属言:“平生惟好读书。坐则读经史,卧则读小说,上厕则阅小辞,盖未尝顷刻释卷也。”谢希深亦言:“宋公垂同在史院,每走厕,必挟书以往,讽诵之声琅然闻于远近,其笃学如此。”余因谓希深曰:“余生平所作文章,多在三上,乃马上、枕上、厕上也。”盖惟此尤可以属思尔。

其三、钱思公官兼将相,阶、勋、品皆第一。自云:“平生不足者,不得于黄纸书名。”每以为恨也。

顺便一提,对于钱惟演,司马光倒也没客气,在《涑水纪闻》中记录一桩丑事:

真宗晚年不豫,寇准得罪,丁谓、李迪同为相,以其事进呈,上命降准小处知州。谓退,署其纸尾曰:「奉圣旨:除远小处知州。」迪曰:「向者圣旨无『远』字。」谓曰:「与君面奉德音,君欲擅改圣旨以庇准邪?」由是二人斗阋,更相论奏。上命翰林学士钱惟演草制,罢谓政事,惟演遂出迪而留谓。外人先闻其事,制出,无不愕然,上亦不复省也。

留下评论