鲁迅文章在,光芒万丈长。

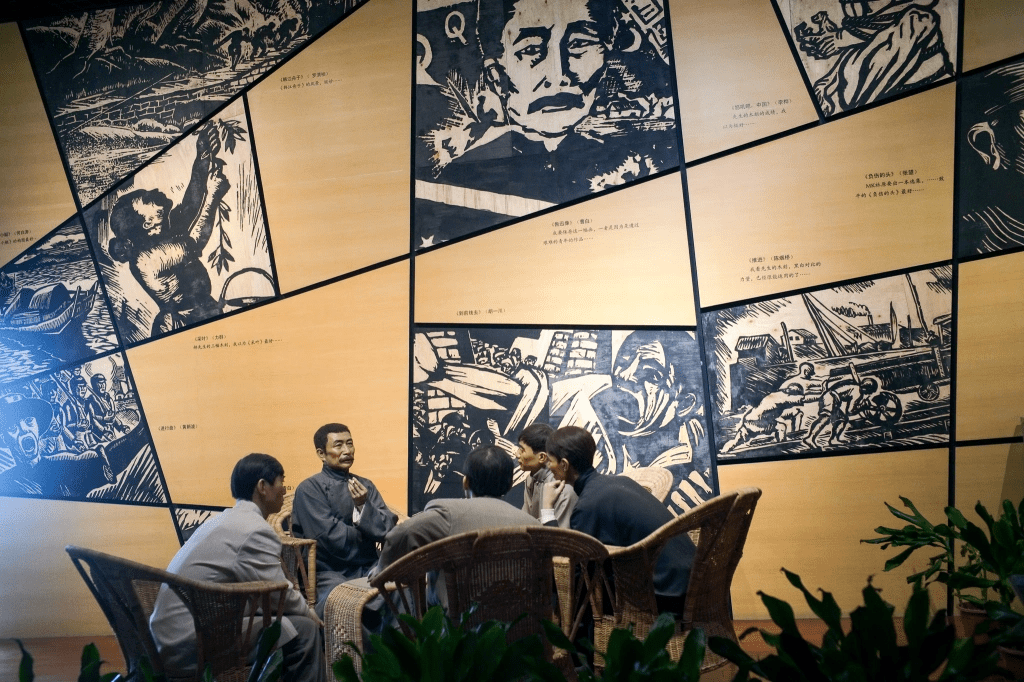

人文主义本是中国“专利”。早在二十五个世纪前,孔子便倡导“仁”。仁者,爱人也。时代所致,孔子之“仁”虽不及“人人平等”,却足以“推己及人”,与所谓“博爱”不远矣。而泰西诸国,至迟三个世纪前,仍在野蛮中探索,要等到卢梭、伏尔泰,孟德斯鸠之辈,方得启蒙,博爱理念遂畅行于全球。再反观此时之中国,却惨不忍睹 – 儒家的“爱人”此时竟沦落成为了“吃人”。于是,有志士子始涉重洋,重植火种,开民智于矇昧,解民众于倒悬。其事迹可谓艰辛矣、蹭蹬矣。于诸“普罗米修斯”中,鲁迅先生乃是”勇士之中勇士“也。

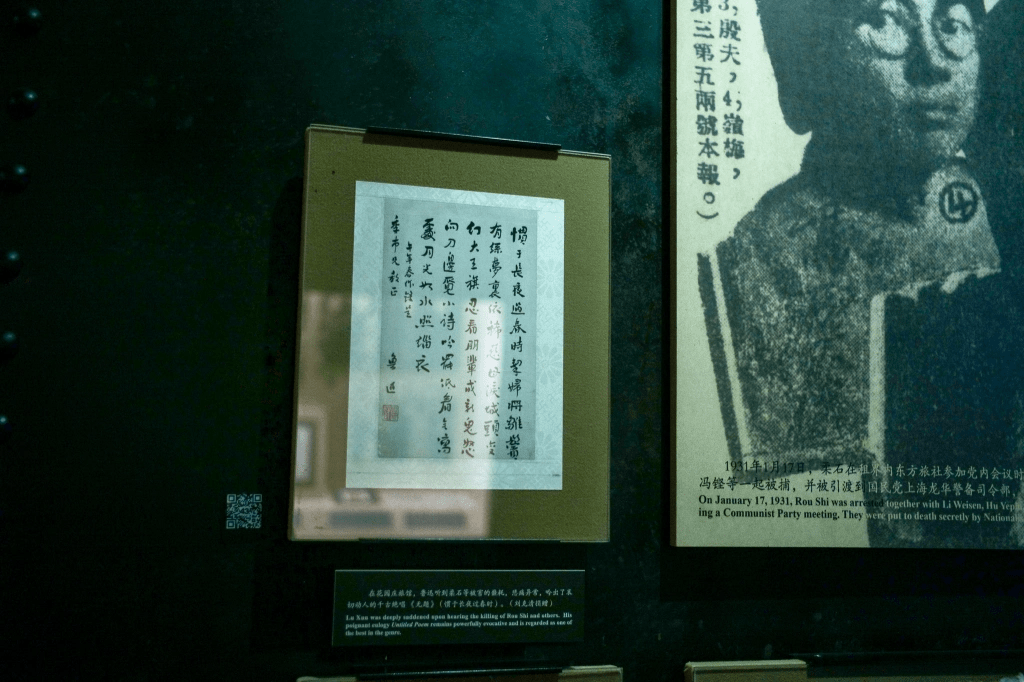

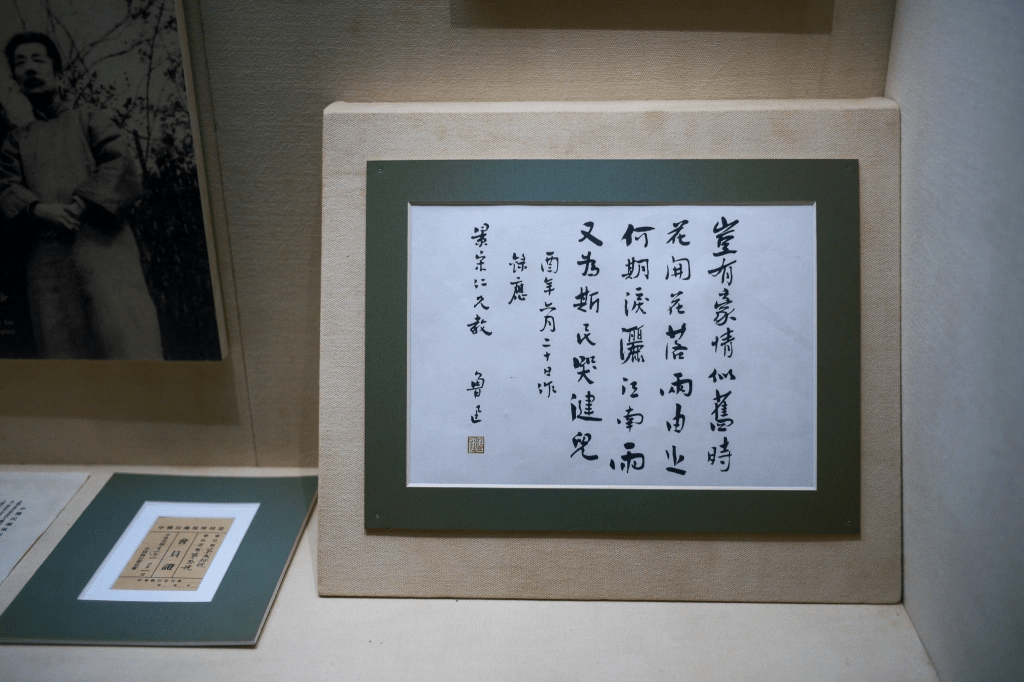

仁爱以外,中国的士大夫们向来是以“天下兴亡”为己任的。但同样地经不起岁月的冲刷,渐渐蜕变了本色。以至于文士们愚忠者有之,隐沦者有之。更有卑躬谄媚者,为虎作伥者(先生所谓“帮忙、帮闲文学”,“遵命文学”是也)。先生文章,不啻注入滔滔浊流中的一股清泉 – 不作讴歌,只谈弊病。不避权势,专指当下。纵观北洋、国府期间,先生始终言辞最激,反响最剧。而对于重重威胁,先生置死生于度外,一贯横眉冷对。

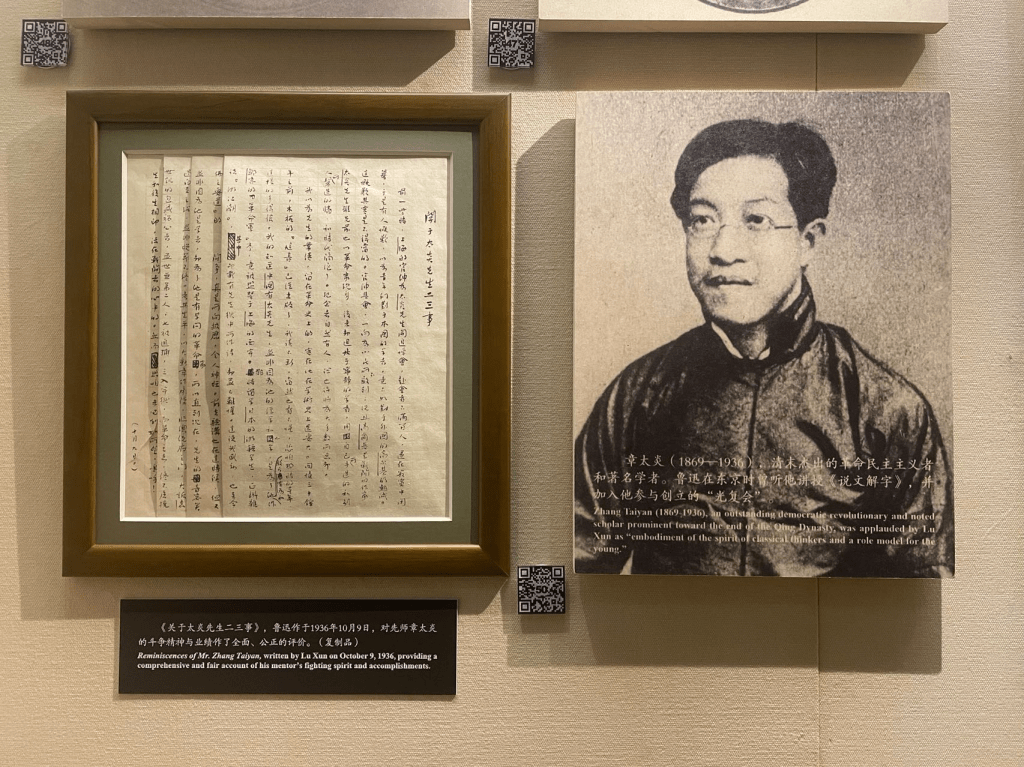

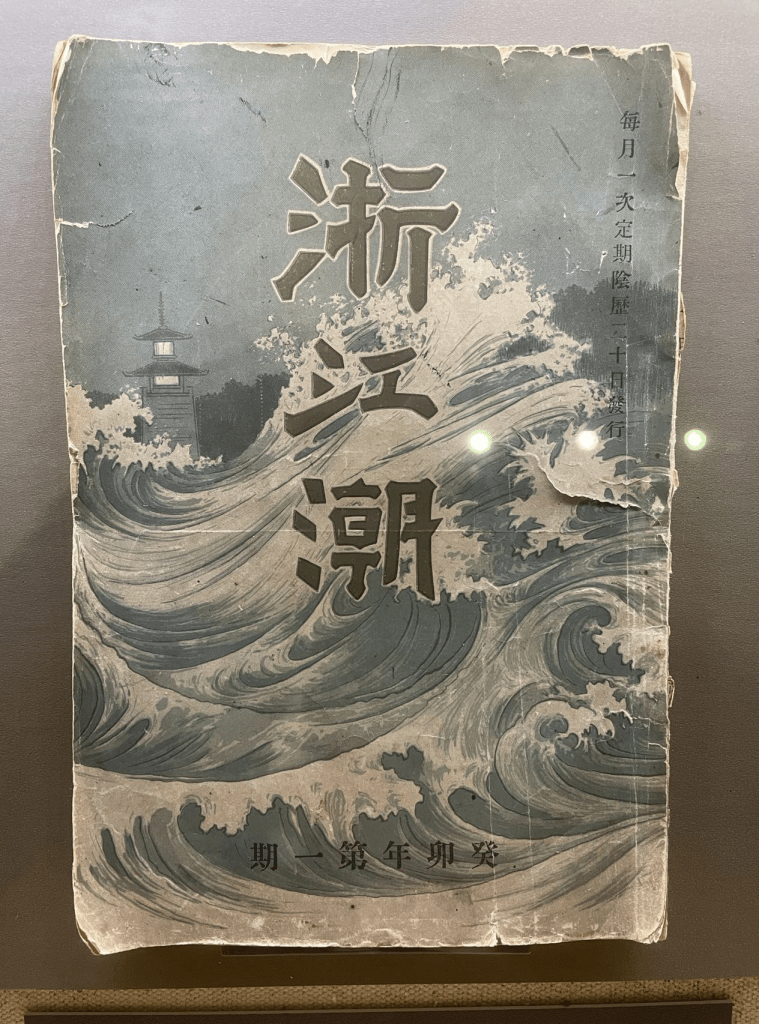

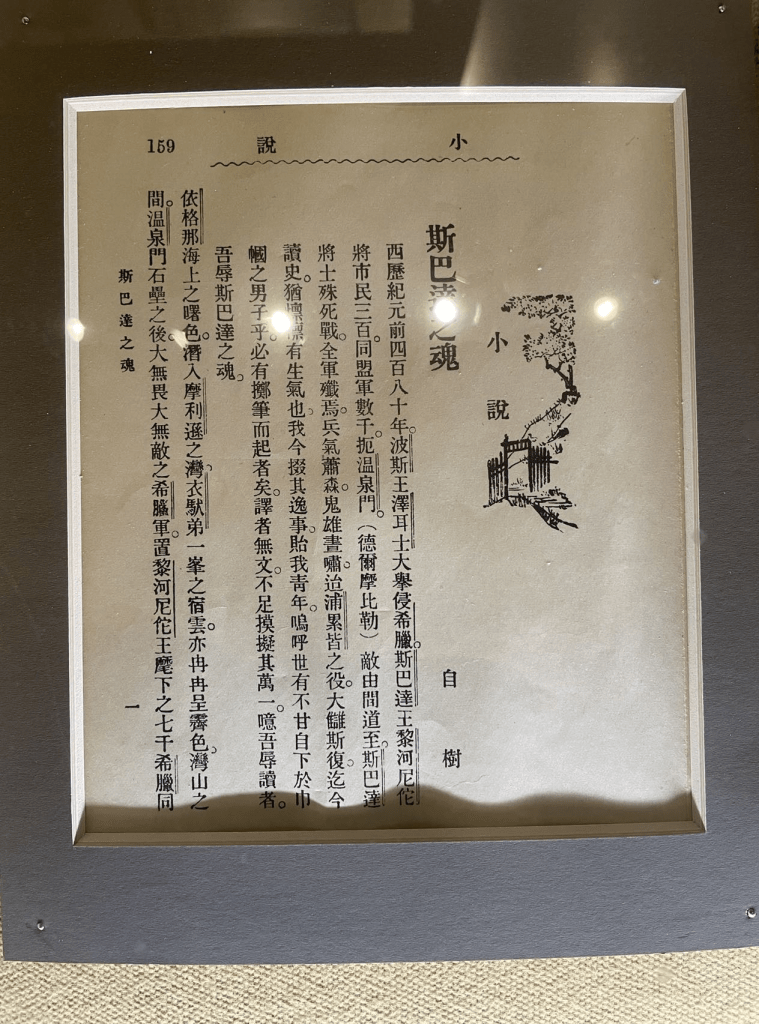

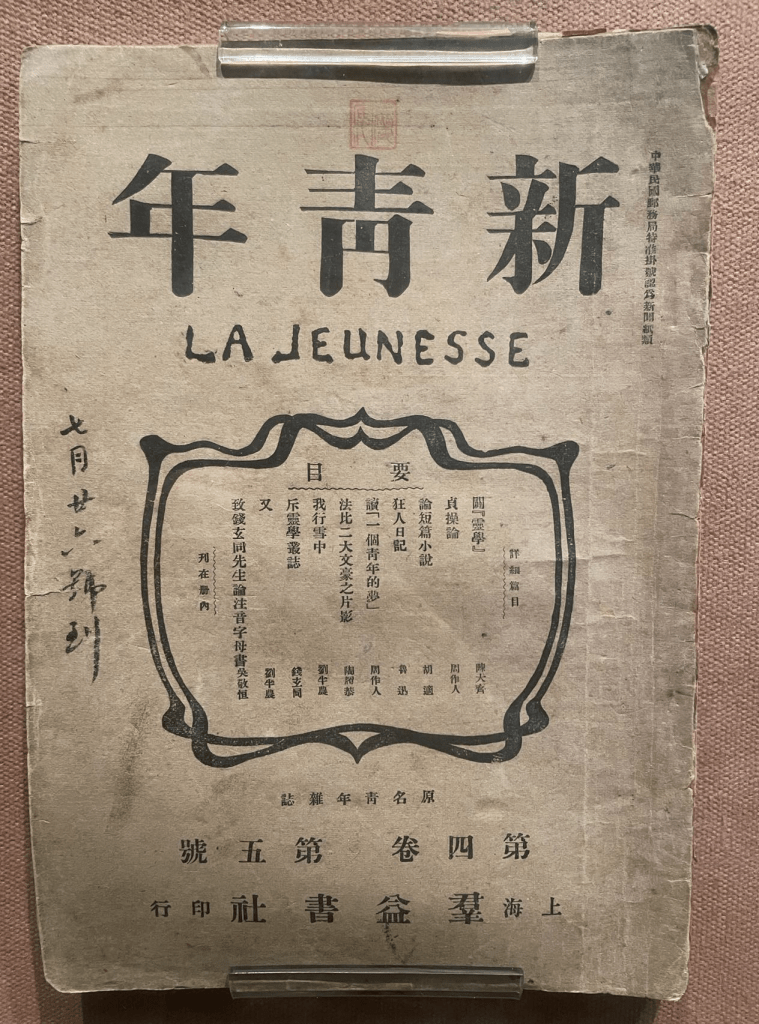

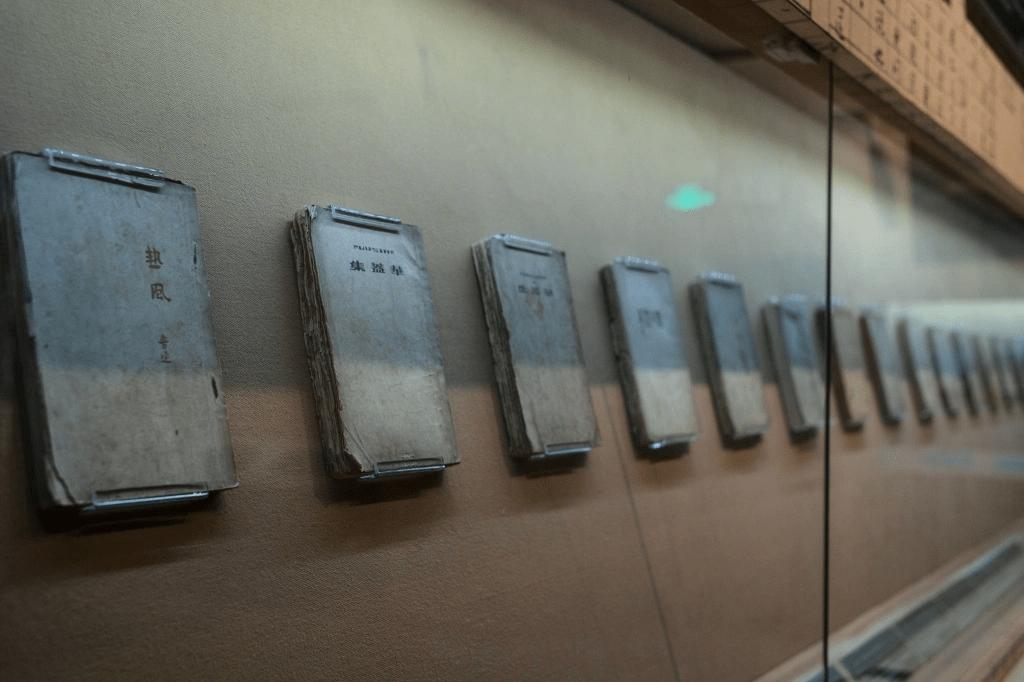

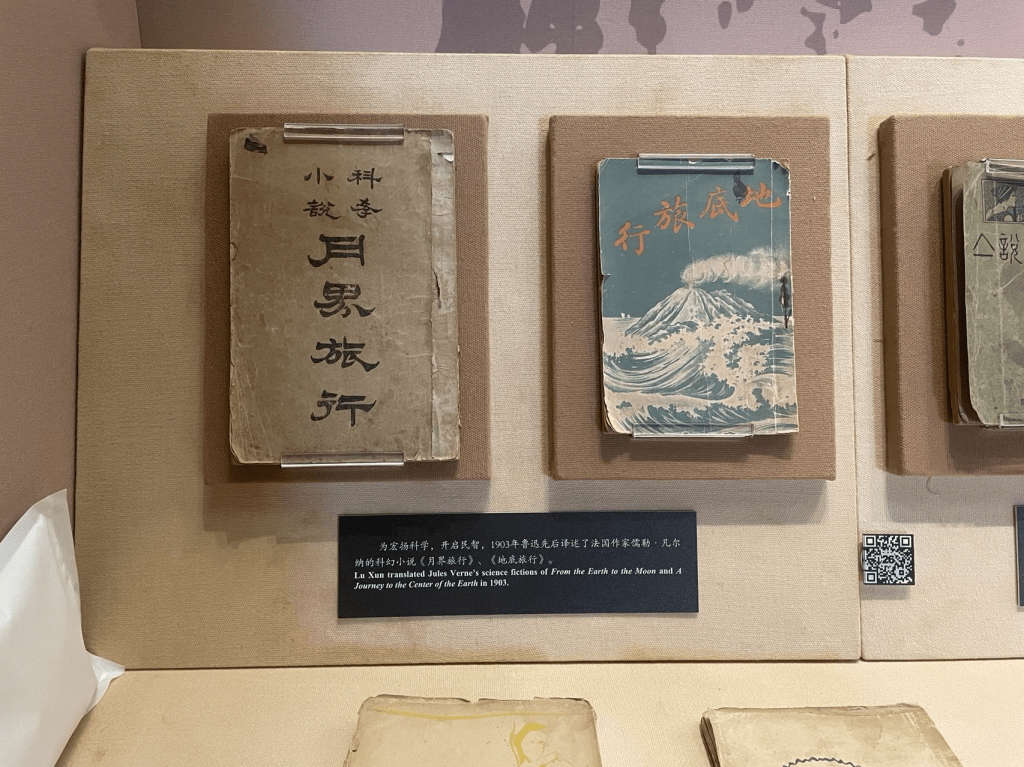

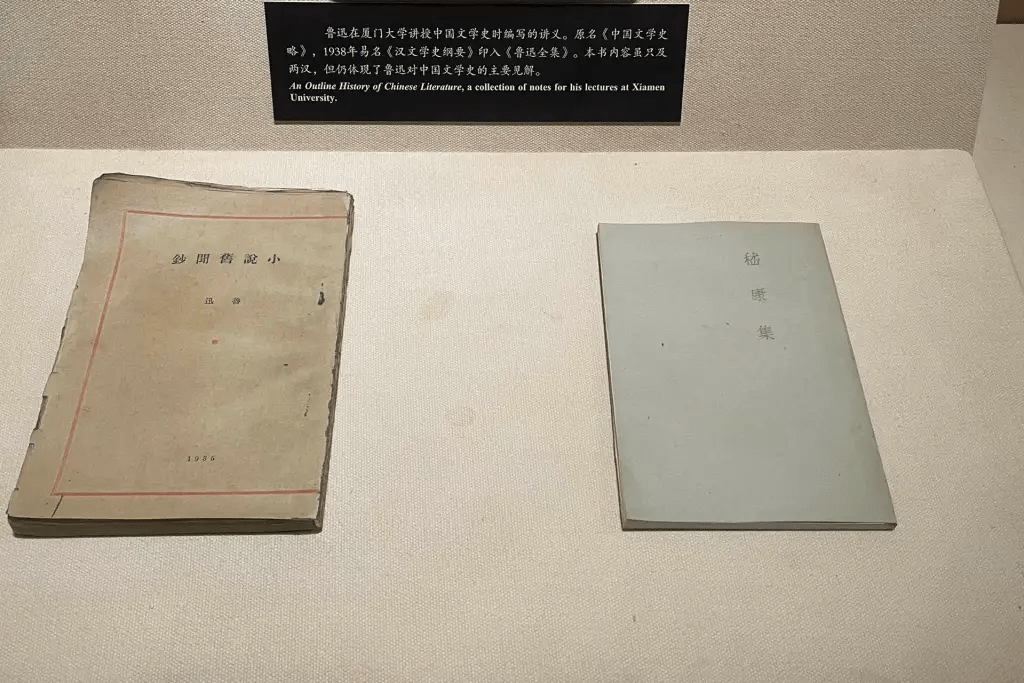

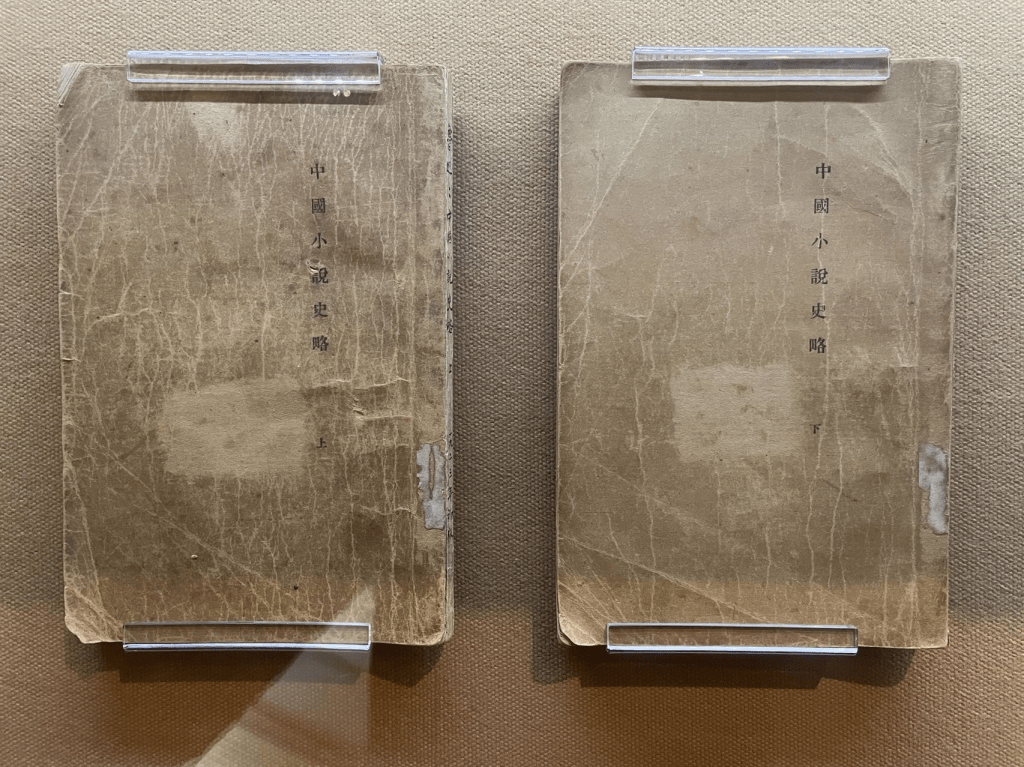

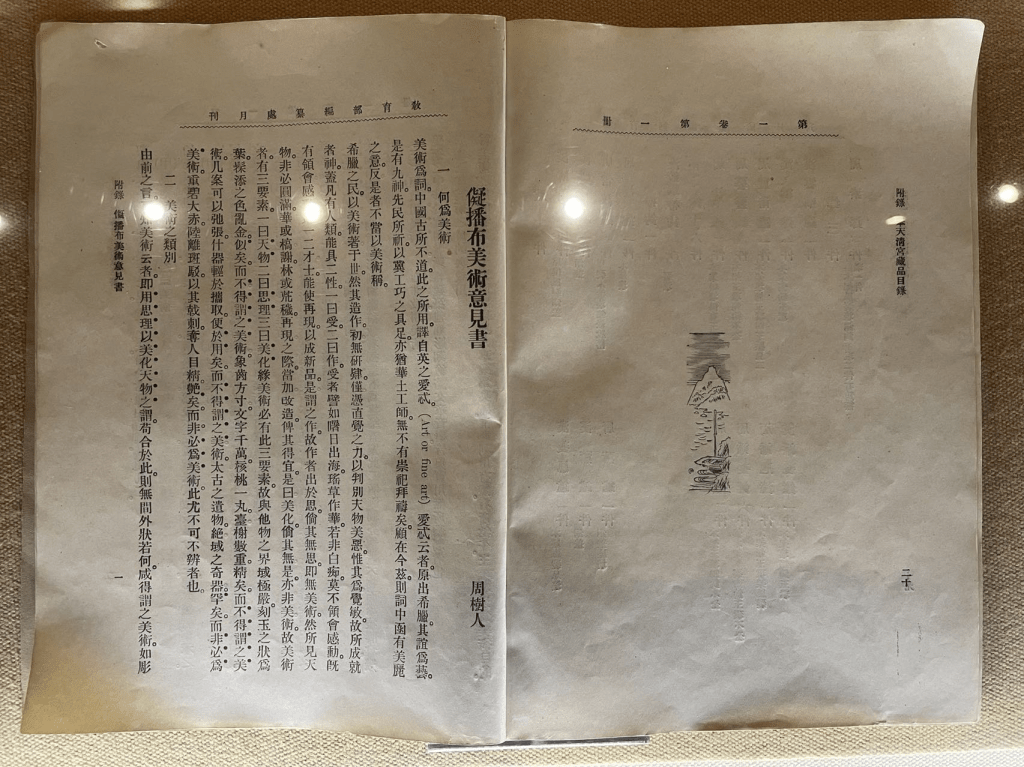

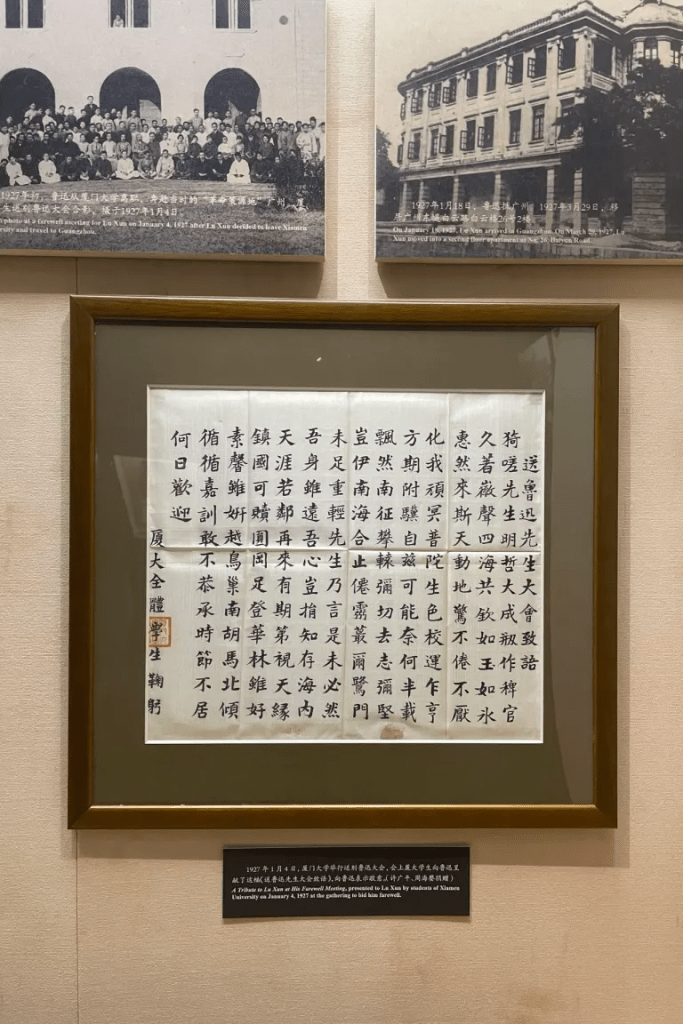

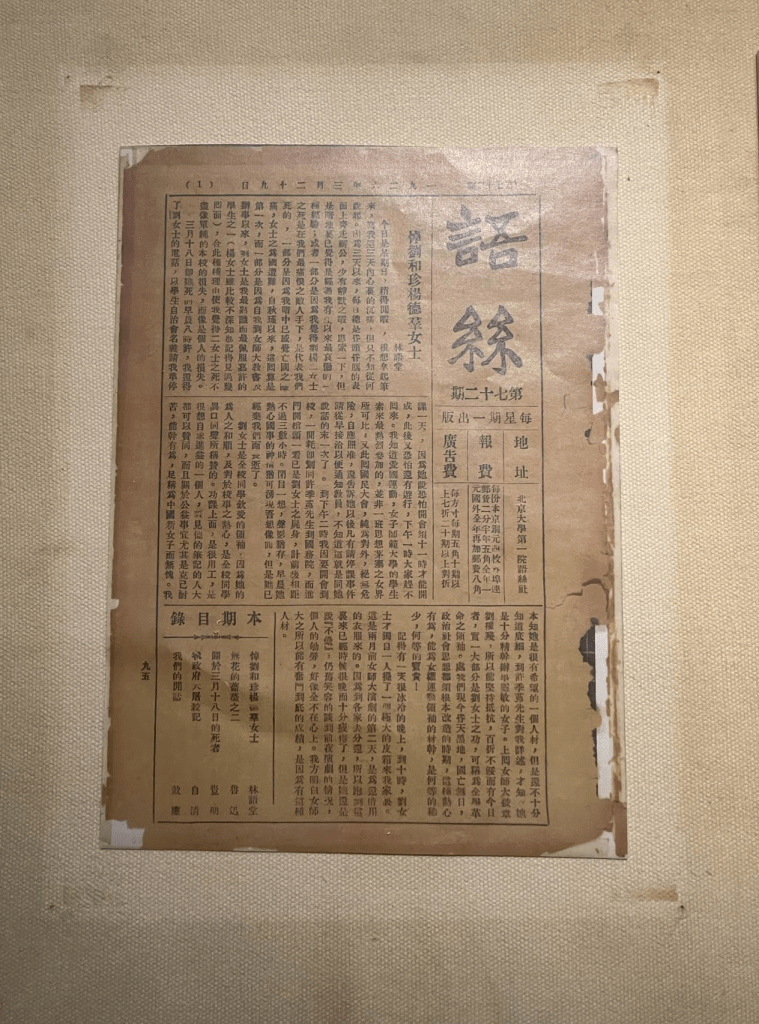

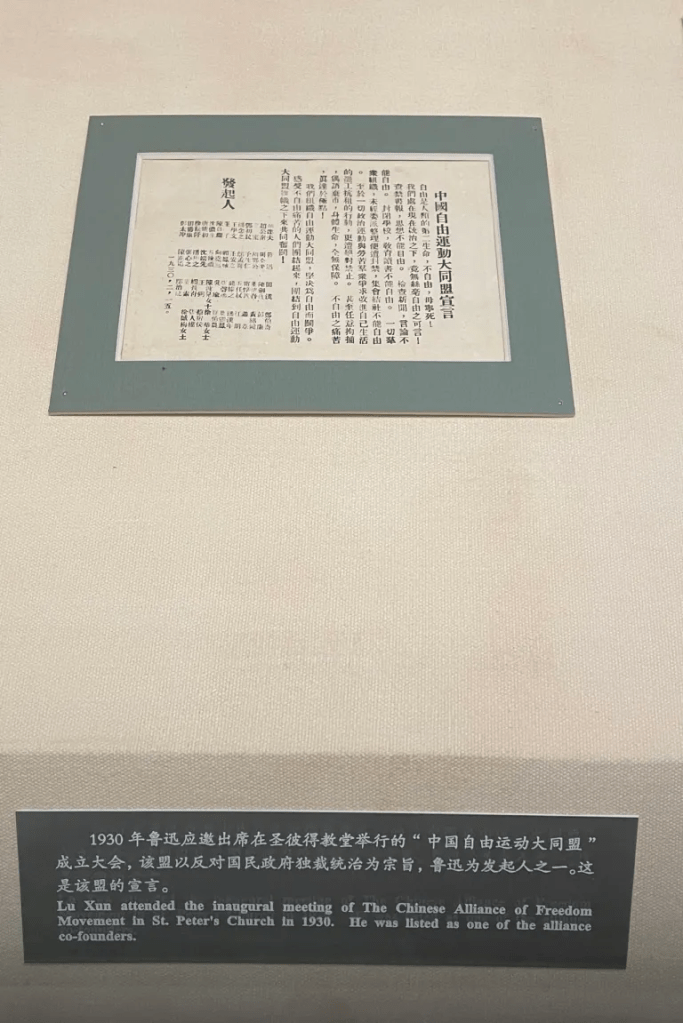

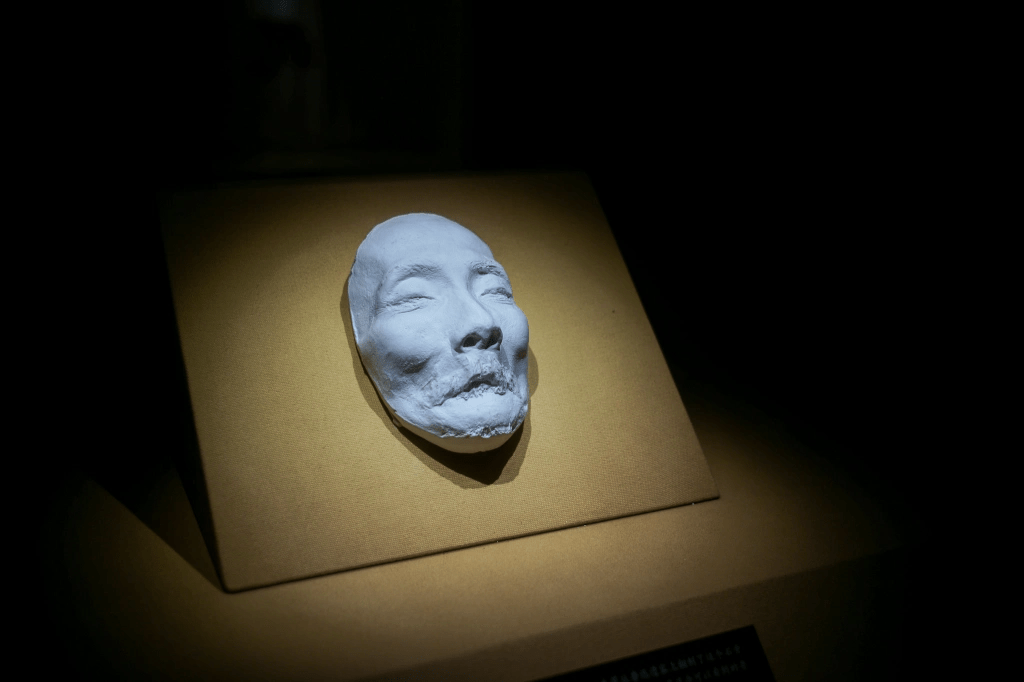

仰瞻先生生平,波澜壮阔。青年求学东洋,眼见西医不足以救国人,转修文艺以开民智。二十载来,奋战不息。甫归国后,初任职于教部,兼授业于学府。后辗转厦、广。树人间隙,钻研文学、美术、翻译、绘画等域,皆为救亡时局,而尤以青年为念。《彷徨》、《呐喊》,启小说之新端。辣手评文,每每纸贵。凡作讲演,门窗碎破。晚岁寓沪十年,结交于左翼,奔走于民运,遂有性命之虞。直至因肺病逝世,葬于虹口。下葬之日,举世哀恸。先生古之君子耶欤?泰西启蒙先哲耶欤?兼而有之耶欤?

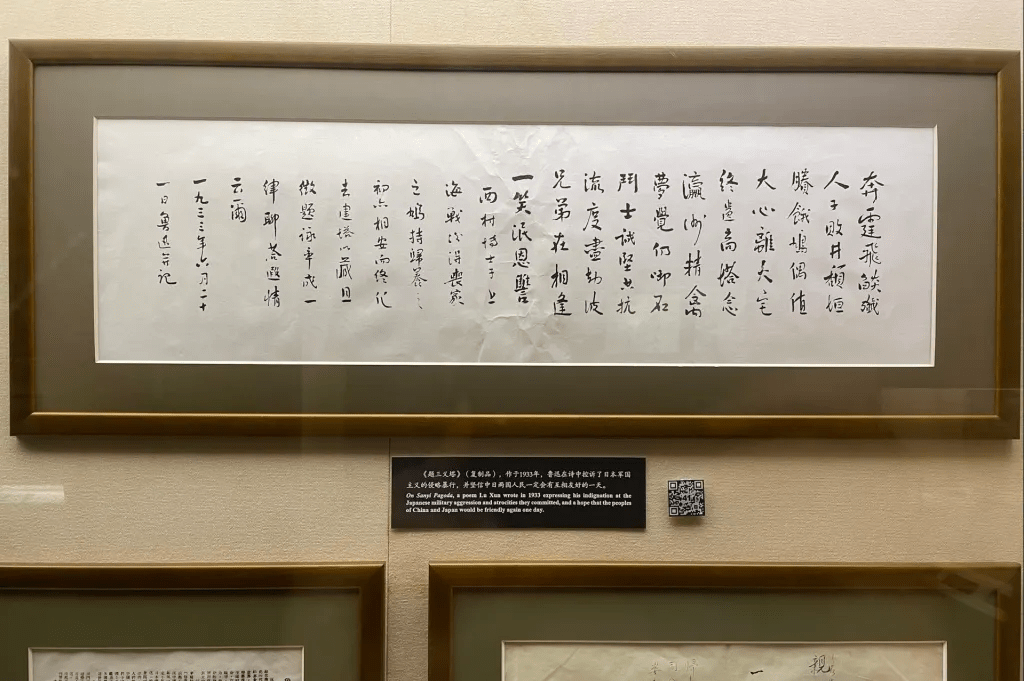

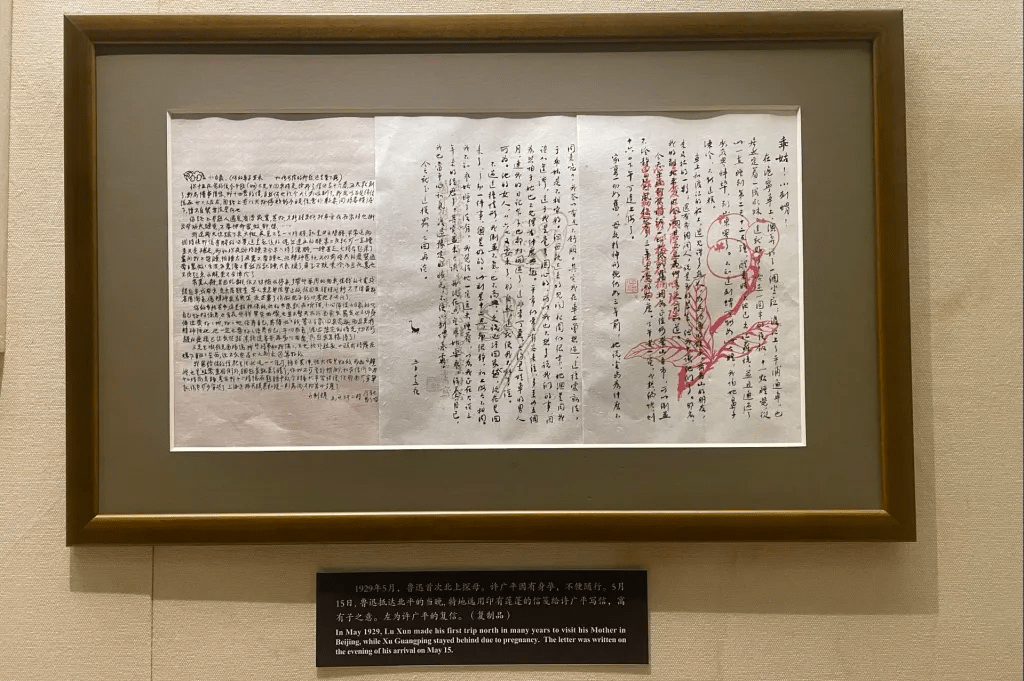

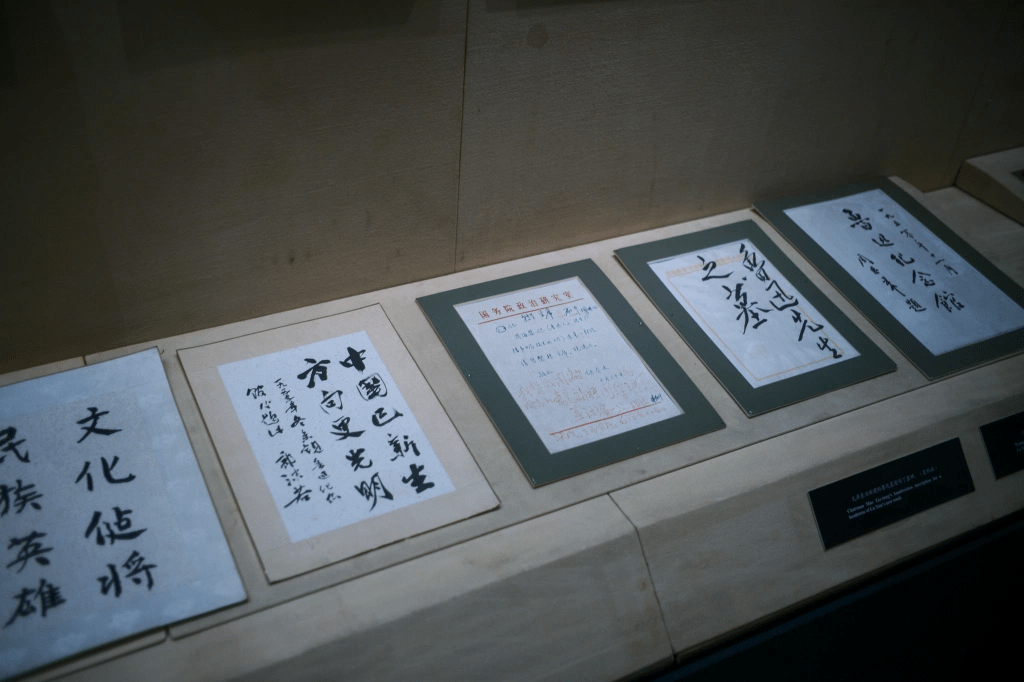

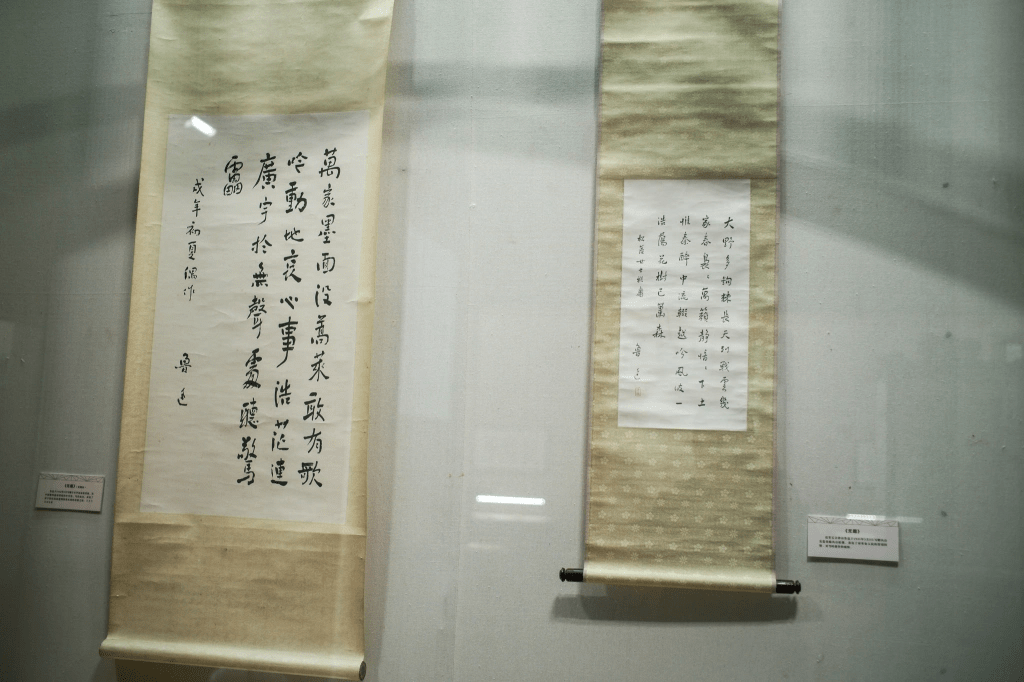

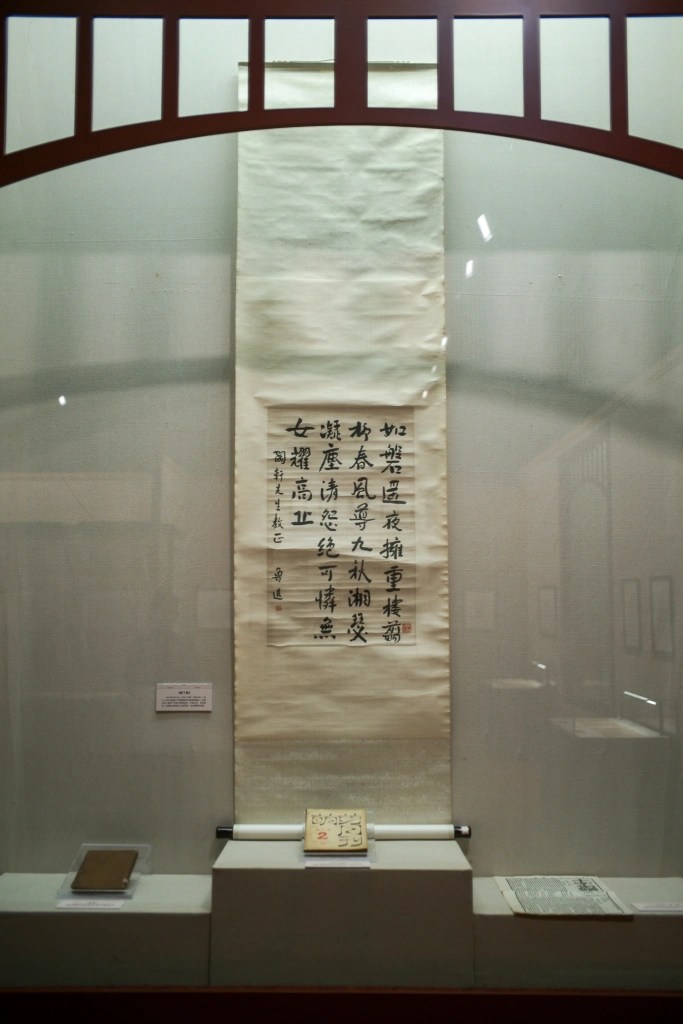

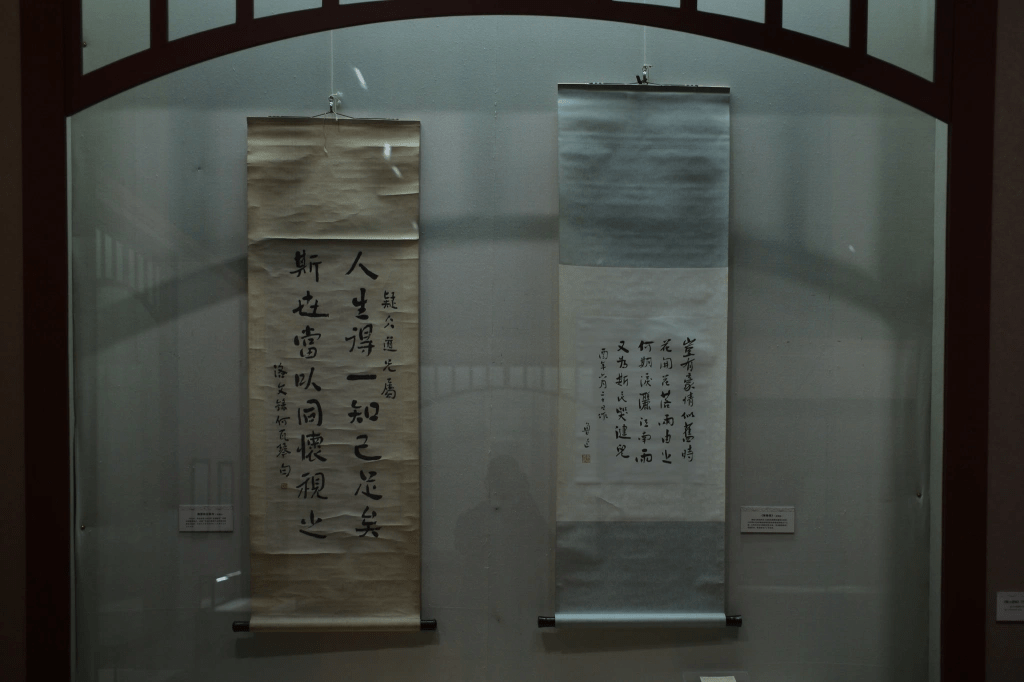

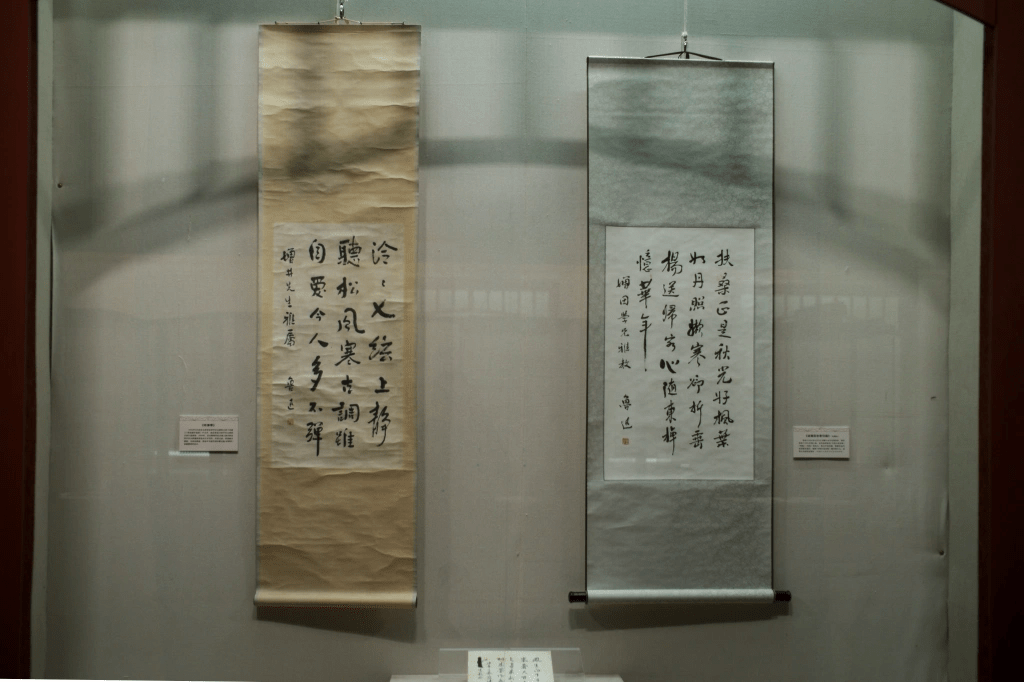

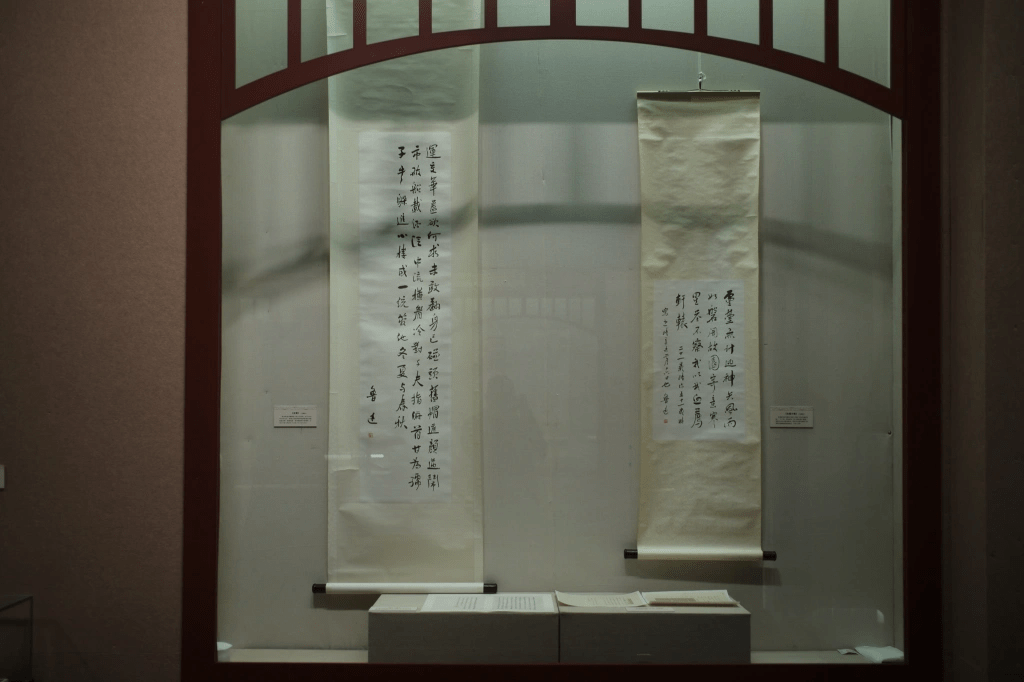

恰闻先生诸多手迹临展,又想及近来先生文章被陆续请出教科书一事。时值百年普庆,举国歌舞升平,不由百感交集,遂逡逡而至。及至先生墓前,流连竟不能去。

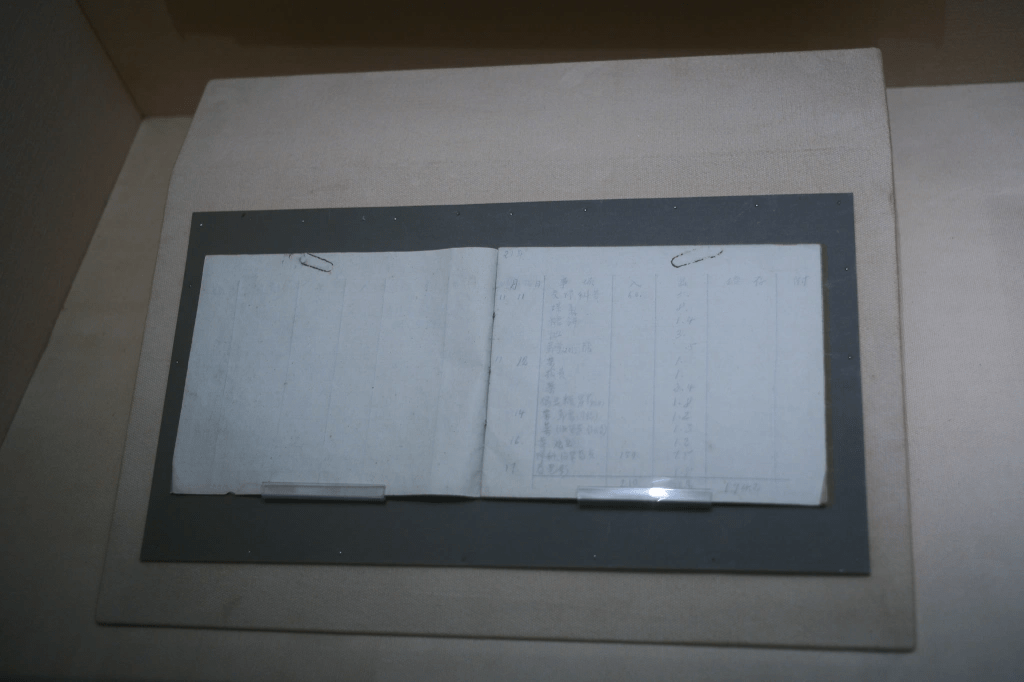

先生家用开支账单

留下评论