租界在历史教课书中,乃是半殖民地半封建之实证。盖由帝国主义凭坚船利炮,巧取豪夺而来。其中藏污纳垢:冒险家视为天堂,华人不如猪狗。

深究而后渐知,其中谬误不少:

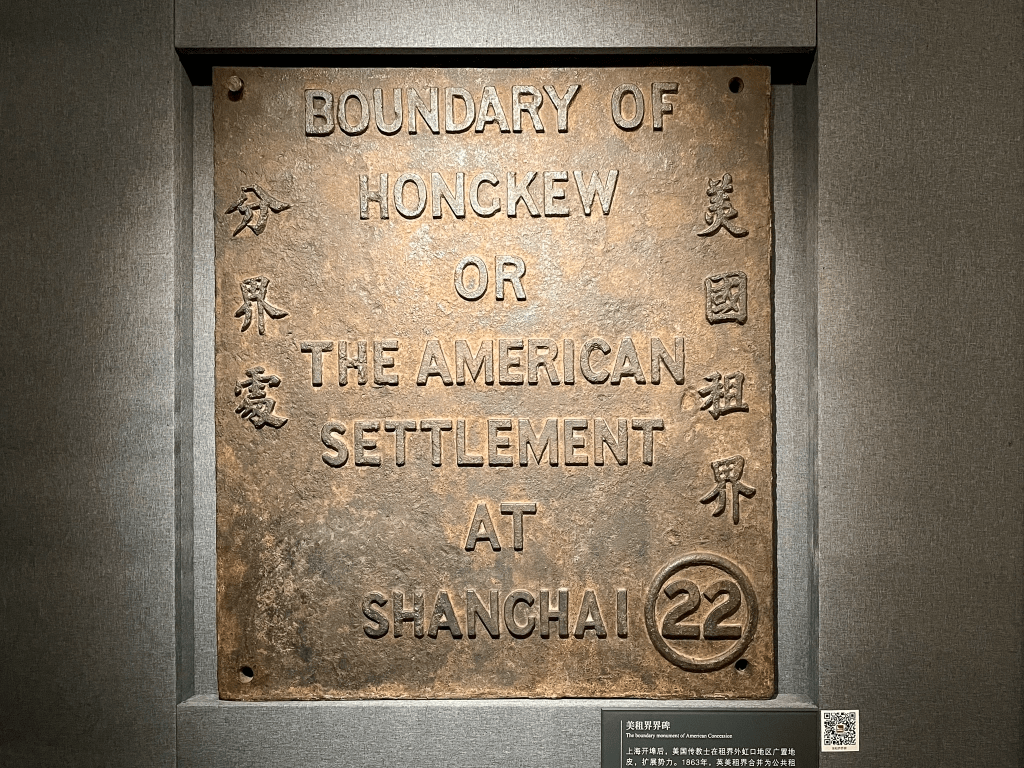

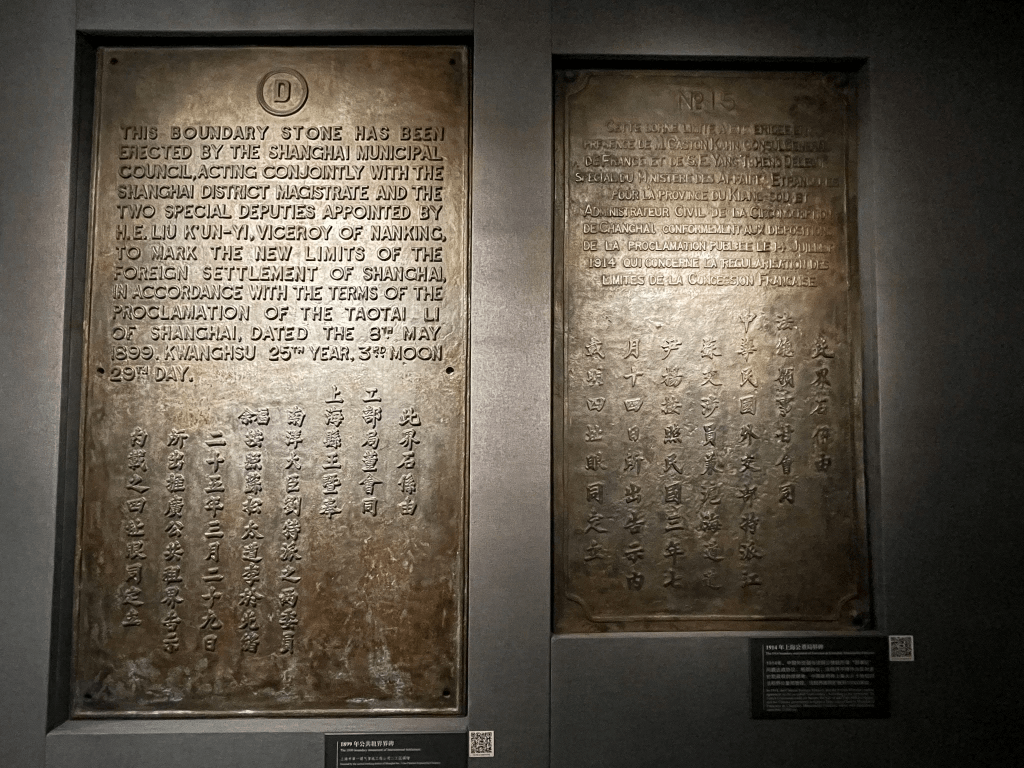

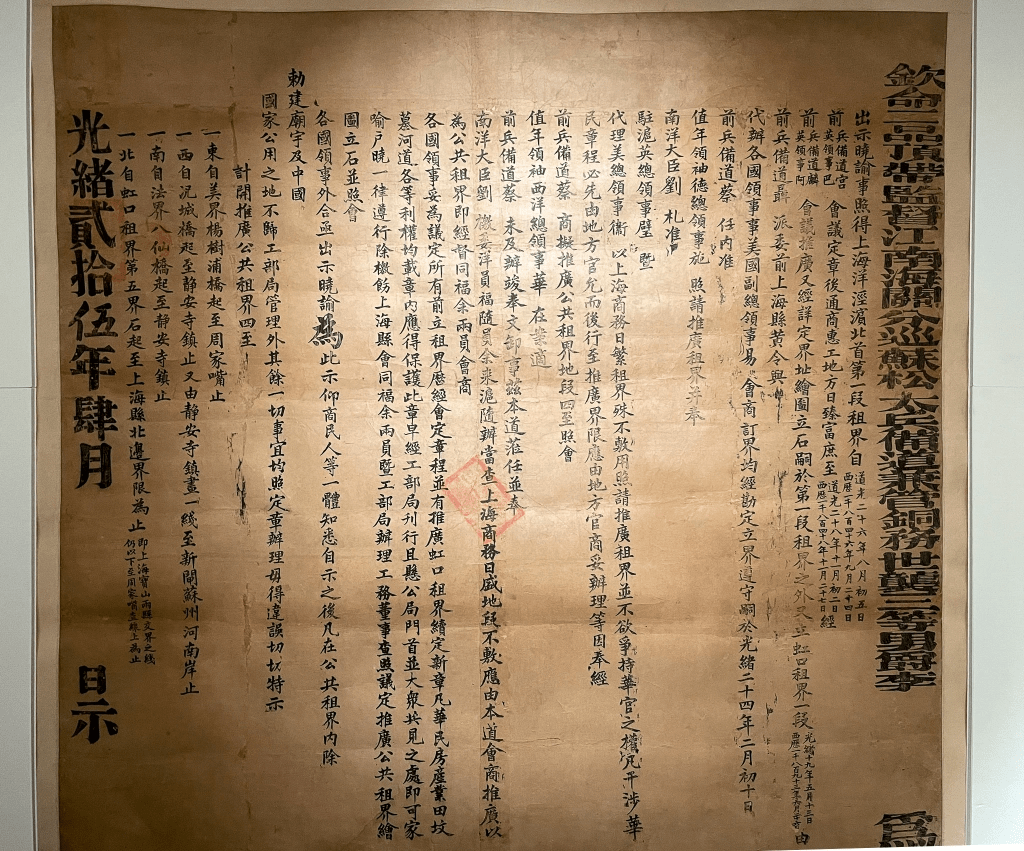

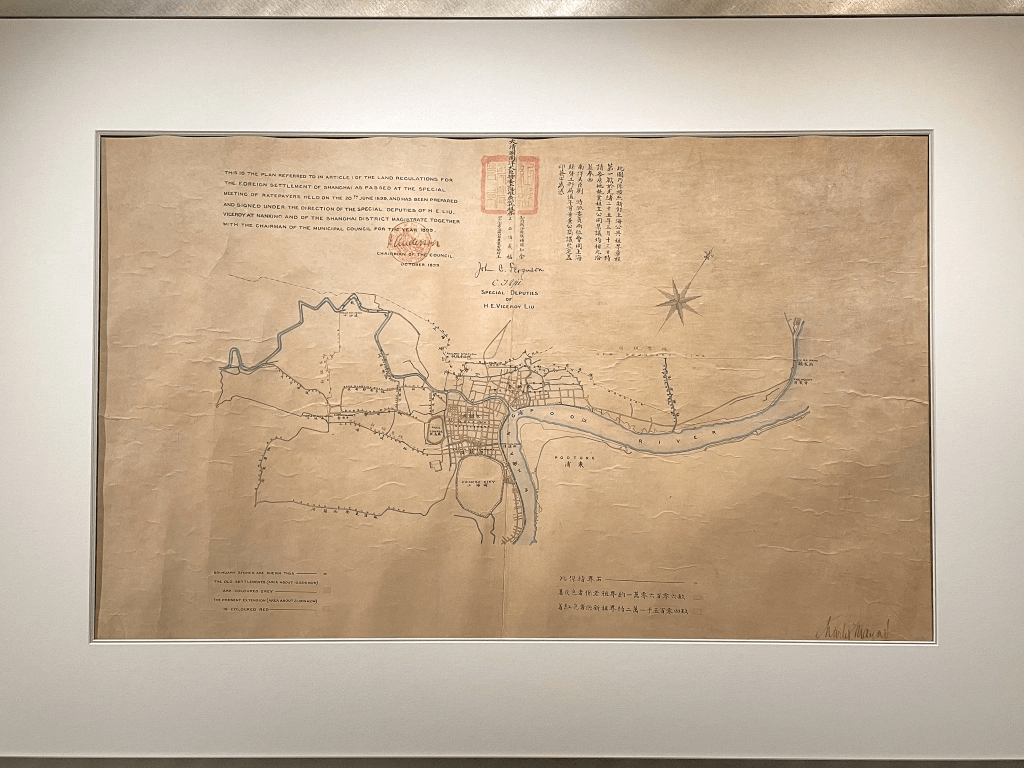

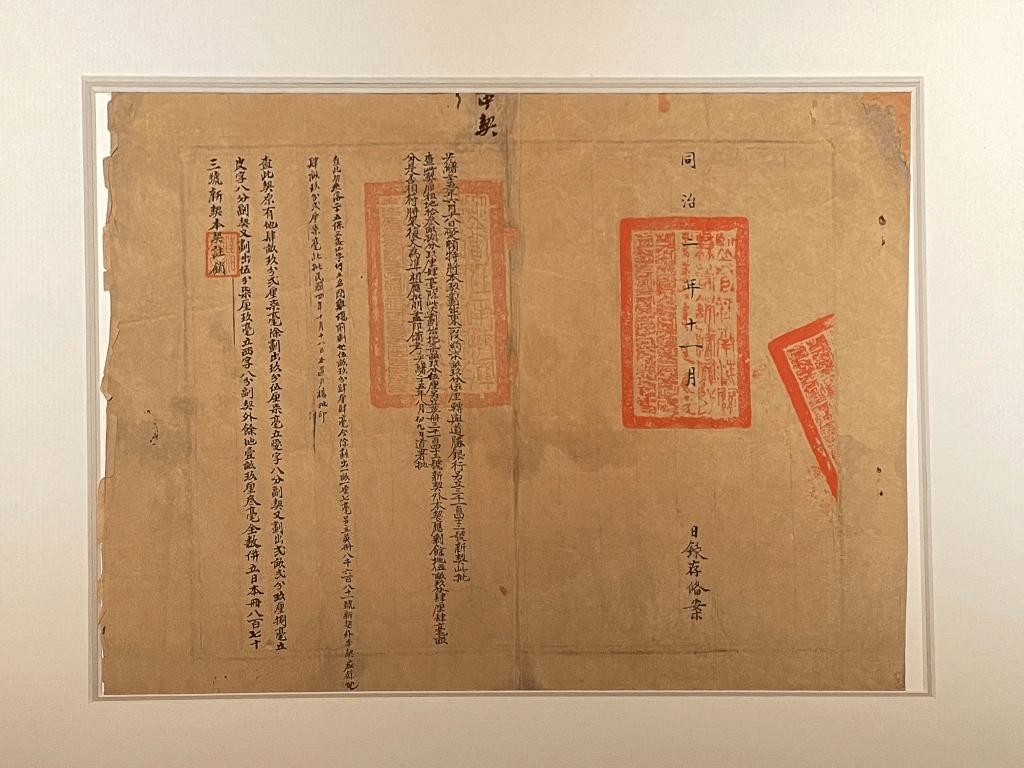

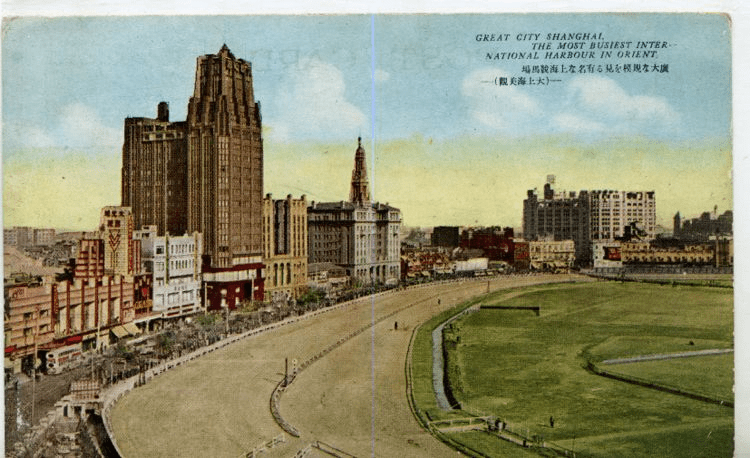

其一,租界系由清廷提出设立。《南京条约》签订后,英人本打算根据条约许可,入住上海县城。地方官生处于华夷之防,仿效十三行成例,主动提出租地给营商居住。英人本也不喜欢城内逼仄、肮脏的环境(南市,数十年前仍有不少旧区,保留了没有抽水马桶的华界习俗),一拍即合。当然,洋人也不很老实,有时候也仗着实力玩些手脚,例如所谓“越界筑路”。

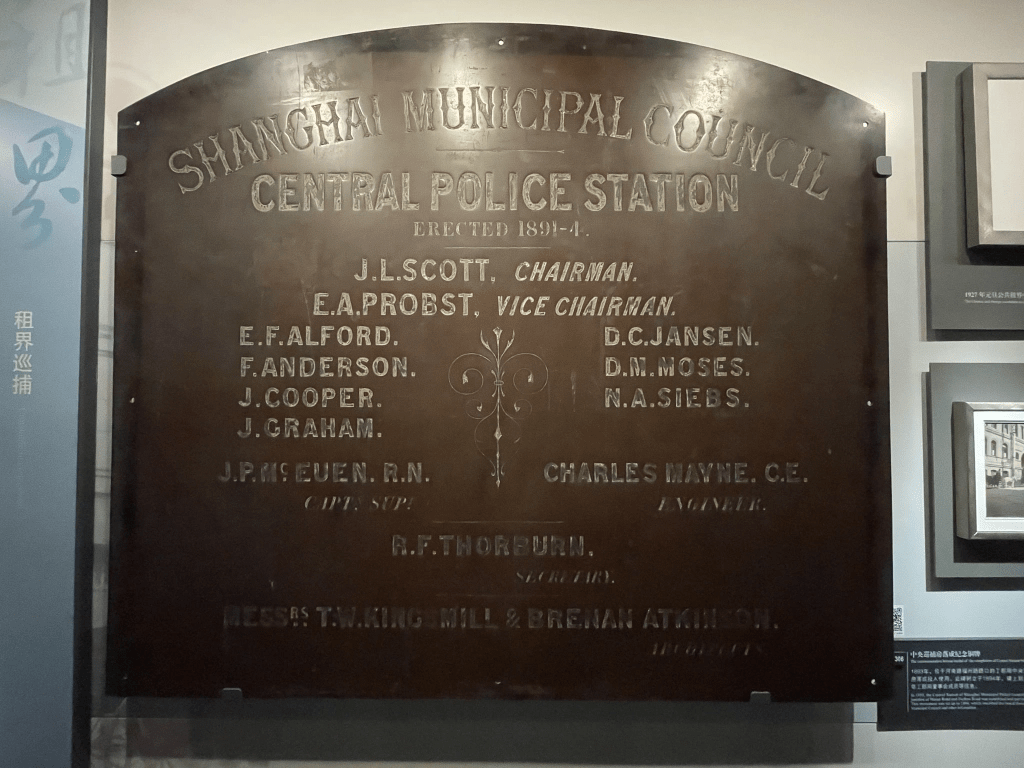

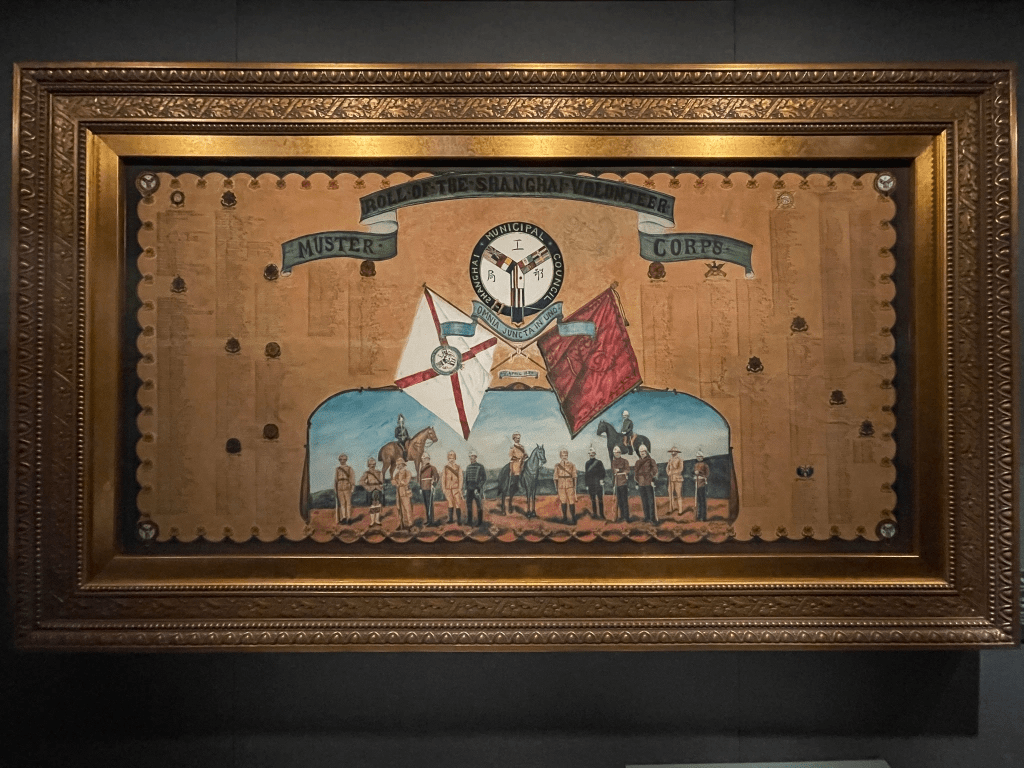

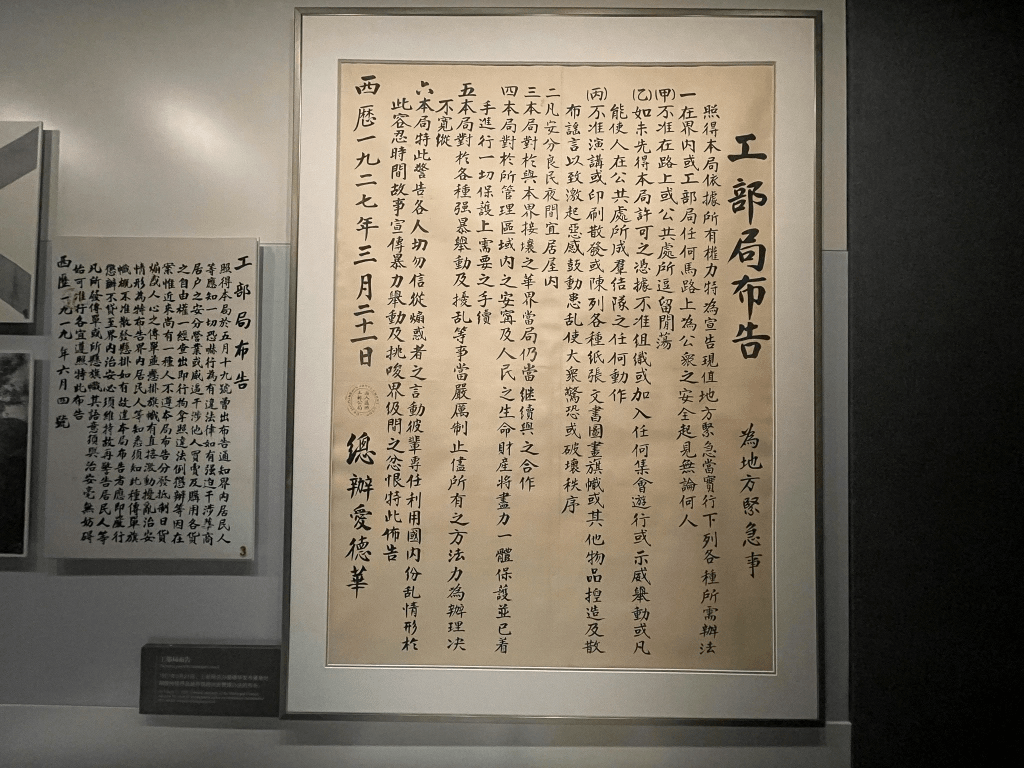

其二,相对华界(无论清庭、北洋、民国),租界较有法度,稍有自由,并由此庇护了暴动的革命党人、失势的北洋军阀、以及民国期间的左派人士。当然,中国大环境如此,宗主国的民主远在千里之外,租界自然也好不到哪里去,藏污纳垢绝对不少。恰如廉政前的香港一般。

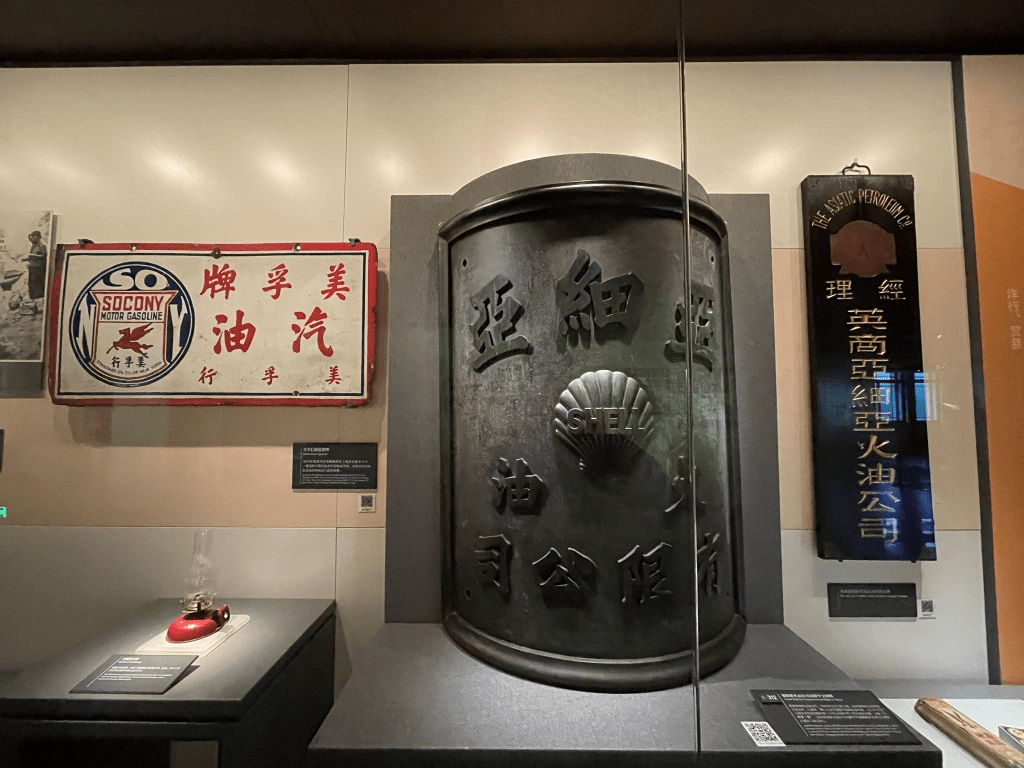

第三,所谓冒险家的乐园。洋人之所以在租界飞黄腾达,和清政府的“官督商办”分不开。洋务运动以来,清政府大搞国家资本主义,民营企业如果不想被侵夺,最好的办法是让出一成股份给到洋人,成为合资企业。于是,大量一文不名的洋人成了持干股的股东。大概如此。在市场上,即便“官督商办”拥有垄断政府生意的权利,却也架不住成堆的蛀虫和官僚风气。这个传统,很好地被新中国的国企继承下来了。

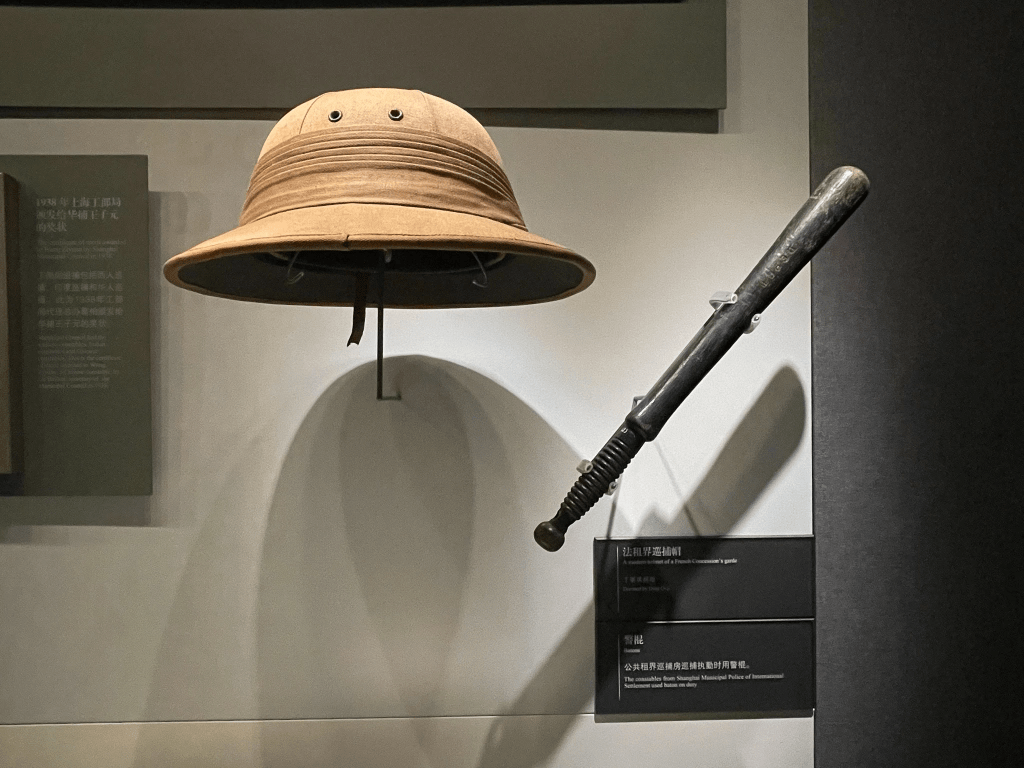

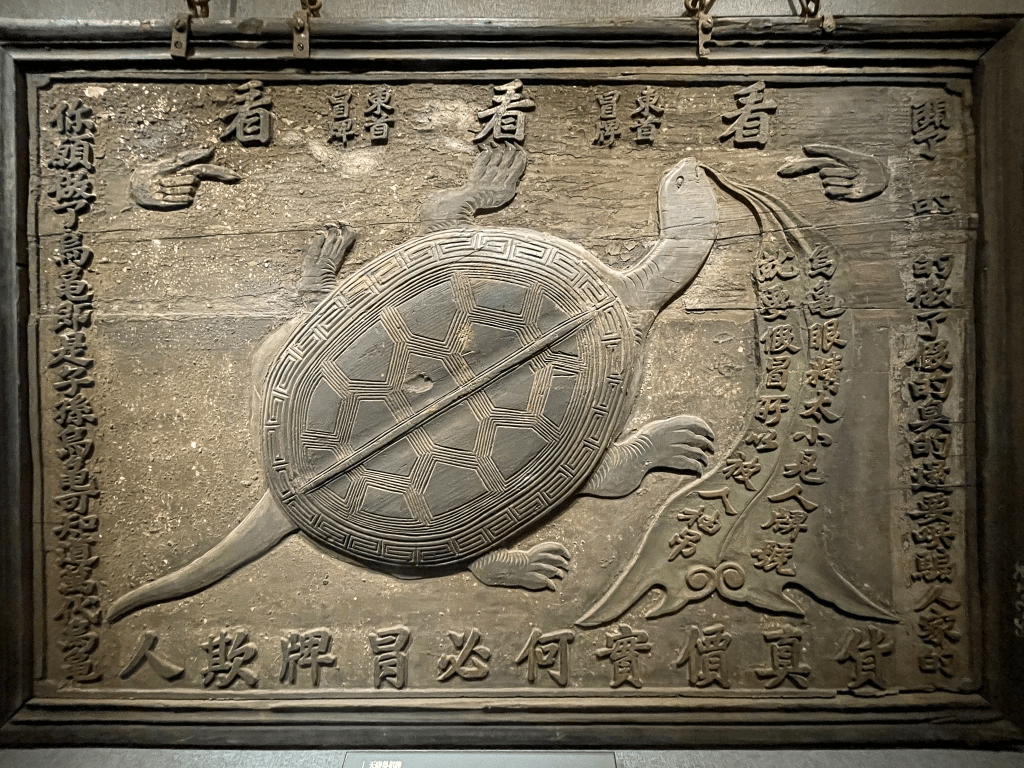

至于“华人与狗不得入内”的牌子,已经有很清楚的澄清了。英人建了外滩公园,本来不限华人。但由于当时华人不讲卫生,便被禁了。记得爷爷曾说,小时候很多华人没有系裤裆的习惯,被巡捕(法租界,应该是安南人)看到了就要挨棍子。现在好多老上海人,习惯穿的干干净净,相比是受了当时的“贻害”吧。

租界的收回,是在雅尔塔会议上决定的。当时的“新中国”在晋察冀,和这件事关系不大。“新中国”和租界的主要关系,在于接收租界的资产。前些年因为工作,曾经参观过外滩最大的建筑,前汇丰银行大楼。“新中国”成立后,这里长期作为市政府办公地。前总书记的办公室,如今成为贵宾参观的场所。选择在这里上班,大概是为了牢记国耻吧。

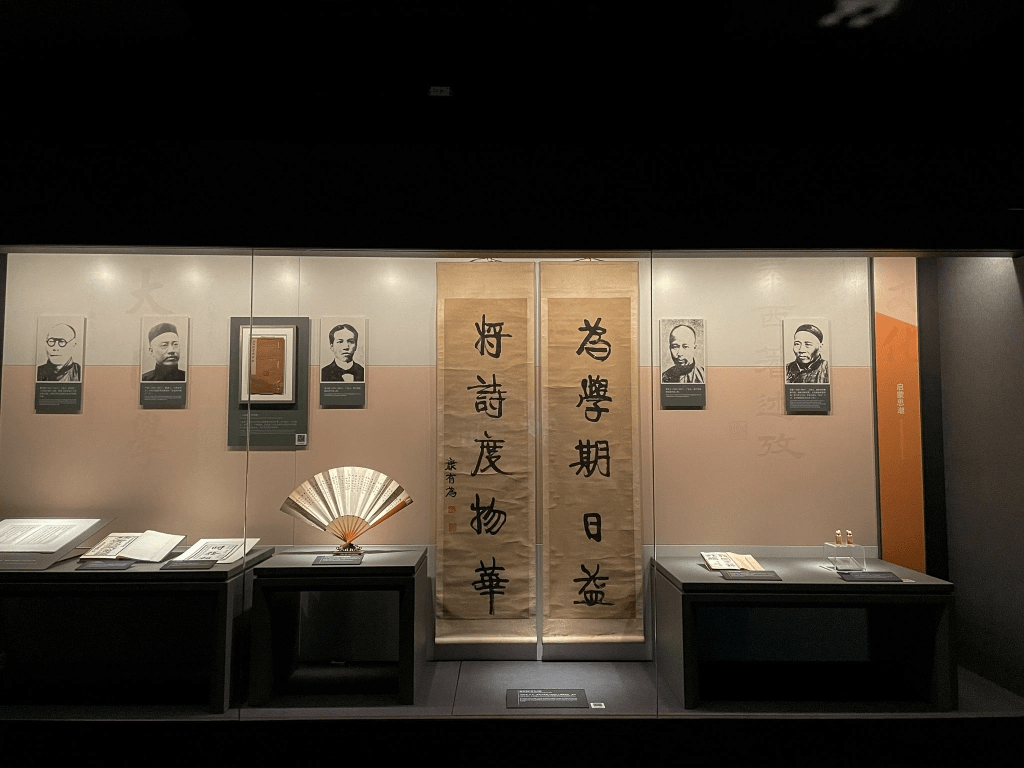

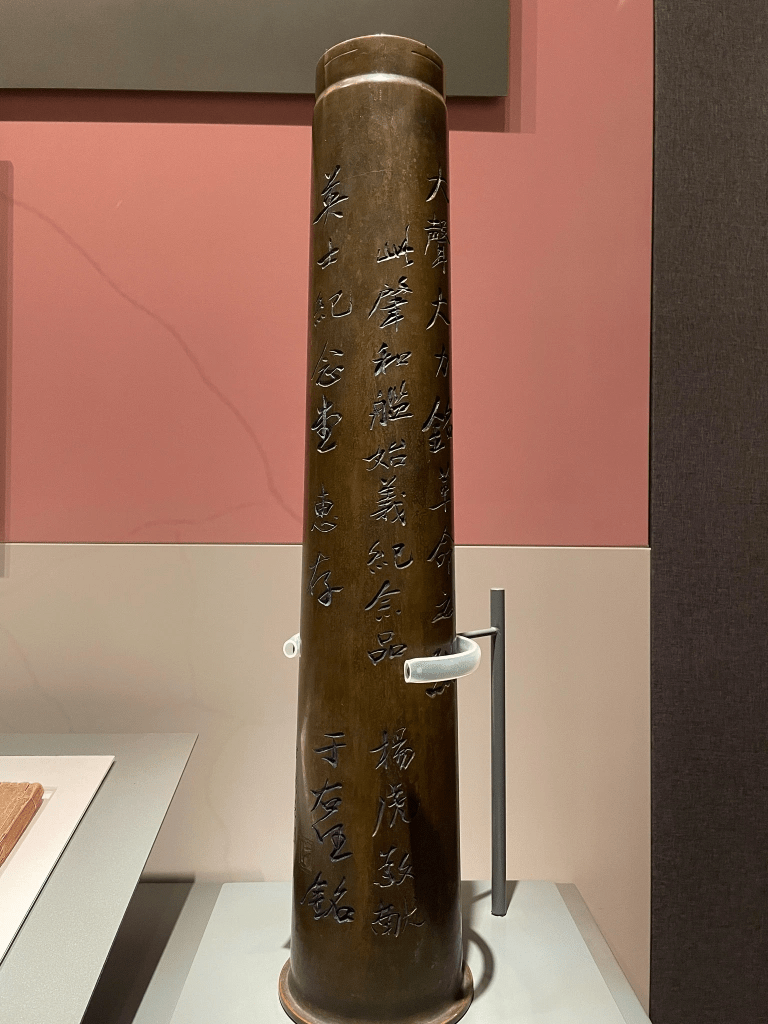

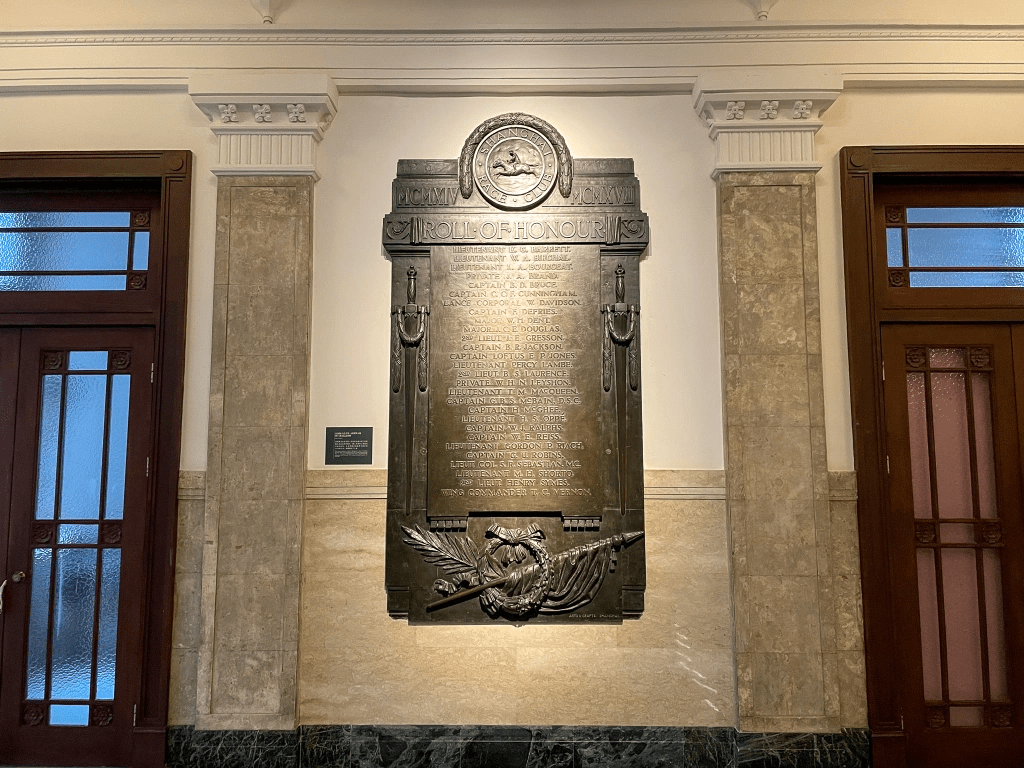

我对昔日租界的映像,多是听家老人平日里提及,多有溢美之词。想其都是由各处迁入,所言大概不虚。祖父讳其昌,本住谭家弄(临今中华路以西)。高祖讳兰清,在道台衙门做事(或负责海关事务)。曾祖(称“太公”)讳开缙,就职于公共租界邮电局(今之邮电博物馆),上司是个耳聋的法国一战炮兵军官。曾祖大概不会法文了,但记忆中五六岁时老人家曾教我英文 – 电视机叫television,冰箱叫refrigerater。曾祖后以调任贵州,以邮务长退休。八一三期间,曾祖父家搬入法租界环龙路(纪念法国飞行员René Vallon,后改为南昌路)一排连栋别墅中的一个复式单元,也就是我上大学前居住的地方了。祖父(称“老爹”)读书很用功,毕业于圣约翰大学。祖父说曾祖很严厉,告诉他说如果考不进圣约翰大学,就不许念书了。祖父学化学,小时候曾经教我过,红药水叫做“Mercurochrome”,紫药水叫做“gentian violet” 。祖父崇洋,记得小时候家里有不少好玩意的物件:徕卡相机、美国打字机、美国坦克兵夹克、军用望远镜、甚至黄油刀、文件夹,都是四十年代Made in USA的军品(抗战胜利后很多美国大兵在华兜售剩余物品)。

祖母(称“恩那”)姓丁,讳珊珍,籍贯湖州,祖父丁乃扬是清朝的二品盐运史。祖母小时候家境很好,记得她提到过“养孔雀”、“做冰激凌”。后来被其父亲丁大公子败光了,我亲眼见到的“珍宝”映像中只有一张豹子皮,和无数蛀虫一起尘封在一个箱子里,每次打开都是一地豹毛,后来大扫除时索性扔掉了。祖母家大约也是在抗战爆发后迁入公共租界的,在今之威海路(旧名威海卫路)。

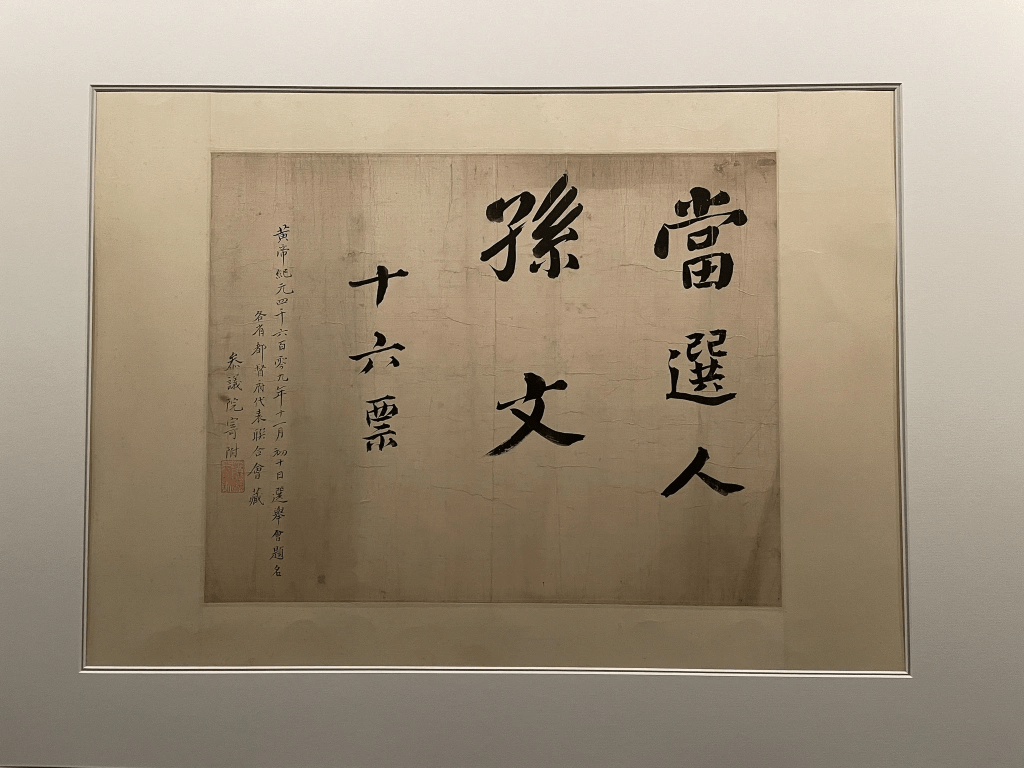

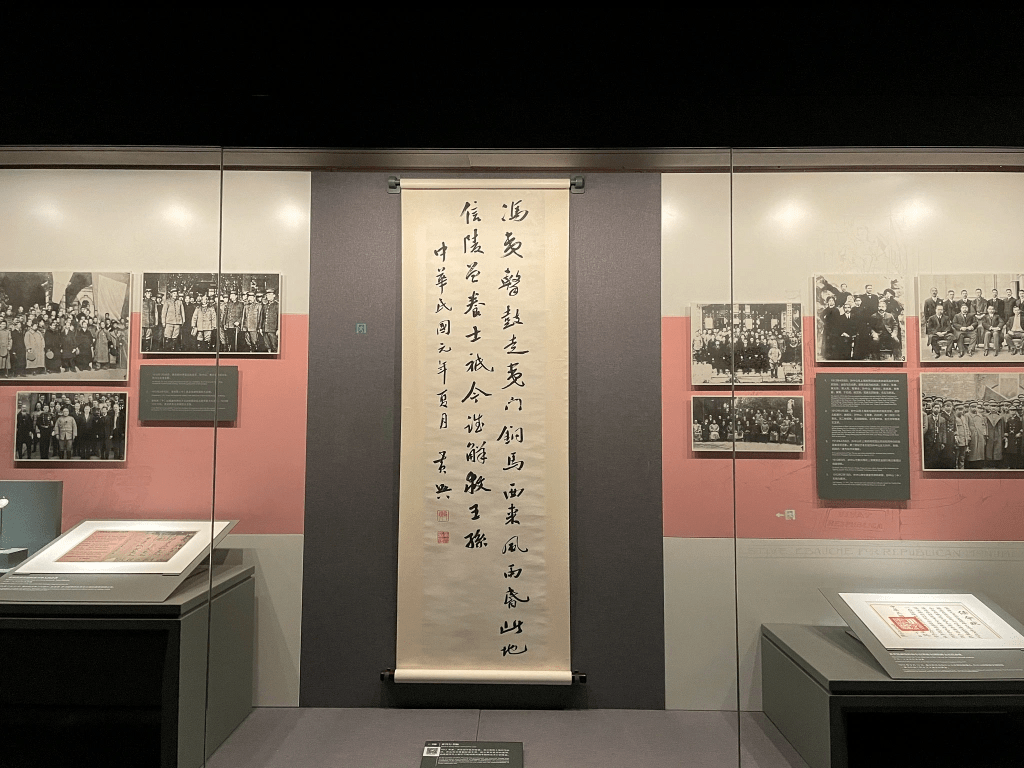

外祖父姓陶,讳曾棠,家原本在镇江(外祖父能说一口流利的“江北话”),外曾祖经营纺织厂,属“民族资本家”,家产据说有一整趟街。外祖父家和革命党人交际很广,姨父洪兰友是国名党CC要员;表妹夫温哈熊为总统府顾问,曾经从台湾回大陆看望过外祖父(据说当时我也在场,可惜没留一点印象)。此外记得外祖父曾提及镇江人赵声(字伯先,同盟会员,黄花岗起义总指挥)也是姻亲。外祖父年轻时貌清秀,好京剧。作为准“官二代”的纨绔子弟,外祖父算是跟着姨父们见过一些世面。四一年从上海去了重庆(我很好奇外祖父为什么去重庆,以及如何突破封锁去的。外公云淡风轻地说到:跟风去的,那时候似乎进步青年都要去重庆。交通工具坐的是日本船,日本船长对我们很好,很有礼貌。颠覆!)。重庆期间,外祖父见到过宋氏三姐妹坐轿出行的排场,描述得如《丽人行》般绘声绘色。后来抗战胜利了,外祖父在南京国大会议期间得了联络处闲差,有吉普车配备。这个差事最大的好处,就是可以在各种慰问演出中蹭戏,外祖父由此认识了梅兰芳等名角。有一次,外祖父在蹭后台,忽然宪兵入驻,驱散闲人,原来蒋介石要见梅兰芳。梅先生有点腼腆,请“阿陶”留下来做伴。外祖父说蒋先生那是目光炯炯,英姿飒爽,当场写下“民粹之花”四个字赠送。这段故事外公说了很多遍,但是其中几分真假,我不得而知。外祖父家迁到了上海后,住在法租界圣母院路(今瑞金一路),沿霞飞路(今淮海中路)走到祖父家需经过三个路口。“新中国”以后,外祖父家留在了大陆,经历了纺织厂公私合营(家里现在还存有政府颁发的股票)。虽然是资本家,外祖父家的人缘很好,不仅没有成为陈毅市长所谓的“空降资本家”,甚至在“文革”期间也没有太被波及。

四个家庭中,外祖母家最为传奇。外祖母姓陆,讳嫣。父亲陆连奎,原是湖州南浔的乡下人,小时候坐着一条小船到上海闯荡,当了租界的巡捕。由于为人机灵,又学会几句“洋泾浜”,收到洋人上司的破格提拔,官至华人总探长。发达之后,陆连奎着手建造“陆家帝国” – 大陆舞厅、大陆饭店、以及当时最为时髦的大陆泳池。陆连奎死后,家业由大舅伯继承。作为旧社会“首恶”的后代,大舅伯在“新中国”成立由下放新疆养马,历时二十年居然活着回到上海。记得我小时候,大舅伯和两个大舅婆(外祖母的姐姐们)还常来外婆家打麻将。人还没上楼,就听见他喊“小妹妹”的声音。外祖母和外祖父两个人都不会持家,母亲回忆说从小记得几乎每周都要到当铺典当珠宝器物,拿回钱后全家有吃有喝,其乐融融。外祖母说,法租界很冷清,霞飞路也热闹不起来。年轻时要吃喝玩乐,总要到英租界,最喜欢的还是百乐门。

而我最留念的租界,当是复兴公园了。复兴公园很大,父亲说以前曾饲养动物,晚上家里能听老胡叫声。小时候几乎每周都要光顾,爬假山,抓蚱蜢。后来上学了,办张月票,每天上下学都从公园穿过。再后来,开了钱柜、Park97,复兴公园又成为流连声色之处。现在,偶尔会来这里,仍能辨认出法国花园的风骨。

留下评论