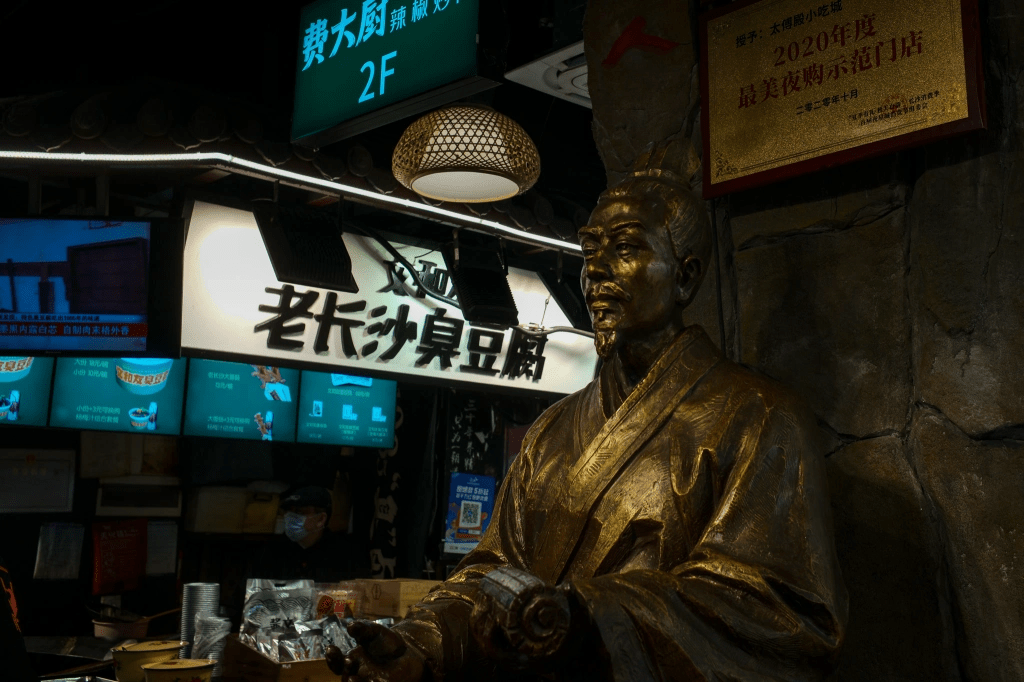

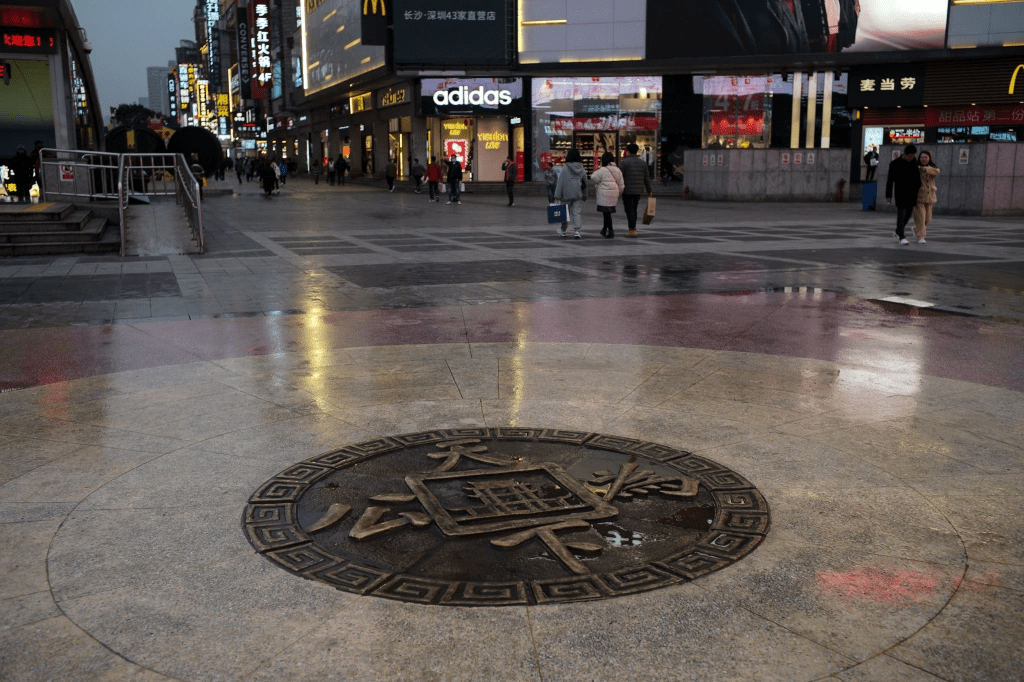

长沙

长沙是内地二、三线城市的成功典范。即使初冬此行“淫雨霏霏,连月不开”,也阻挡不住长沙城的激情活力。更可贵的时,长沙城的活力,即不靠旅游、也不靠外资,全凭长沙市民的自娱、自乐。

古代的长沙,可全然不是如此朝气蓬勃。先秦屈子自我放逐至汨罗江,此处尚为遍地沼泽。岂不闻,《离骚经》,“朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽”。屈子一气之下,投江自尽。后来汉代贾谊被贬至此时,竟还会有猫头鹰(文言叫鵩鸟)飞到家中,吓得贾谊郁郁而终。再后来到了唐朝,刘长卿也被贬到长沙时,长沙仍然被视作为天涯海角 – “怜君何事到天涯!”。宋代滕子京谪守巴陵郡,范仲淹也是安慰他“处江湖之远则忧其民”。一直到晚清,湖南人还有个“猪子出得湖”的俗语 – 意思是要出人头地,非要北上过了洞庭湖才有机会。

涤帅

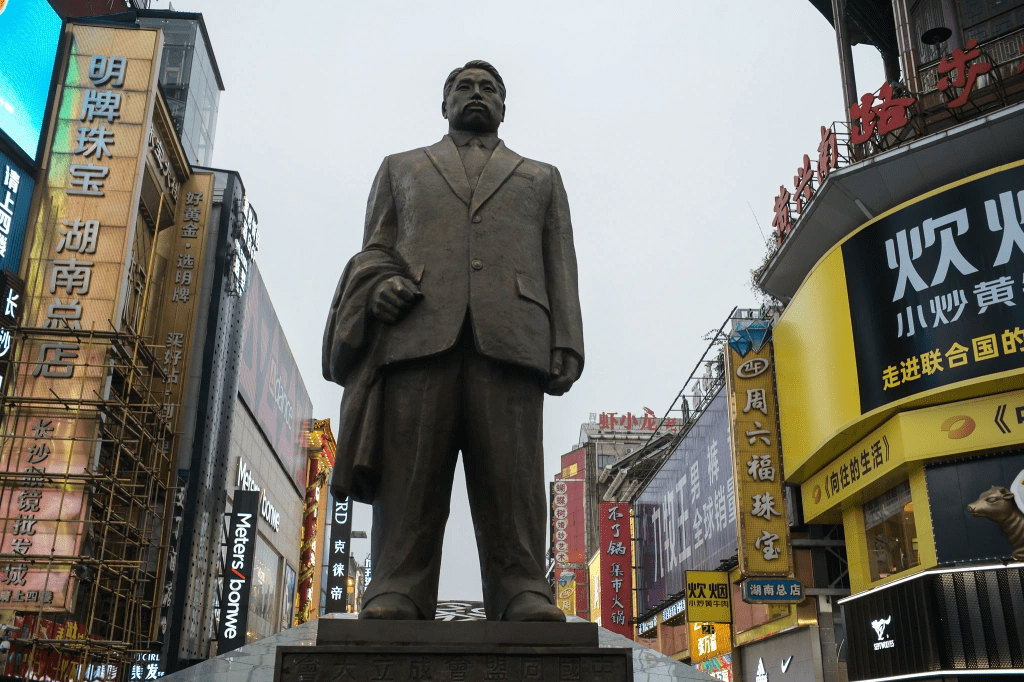

惟楚有材,于斯为盛。到了湖南,最想探访的便是曾文正公的故乡 – 湘乡县荷叶镇。此处今隶属于娄底市,自驾一趟才知道,其实距离长沙不近,反而更靠近雁飞不过的衡阳。湘南地貌以丘陵为主,但山坡大多平缓,加之河网纵横,虽然交通不便,却颇利于耕种。晚清时候,虽然湘乡中进士不多,却不乏耕读为业的世家。不光曾家,还有罗泽南、李续宾、彭玉麟、刘锦棠。随着曾国藩《讨粤匪檄》振臂一呼,相应群起。从此,湘乡人名满天下。

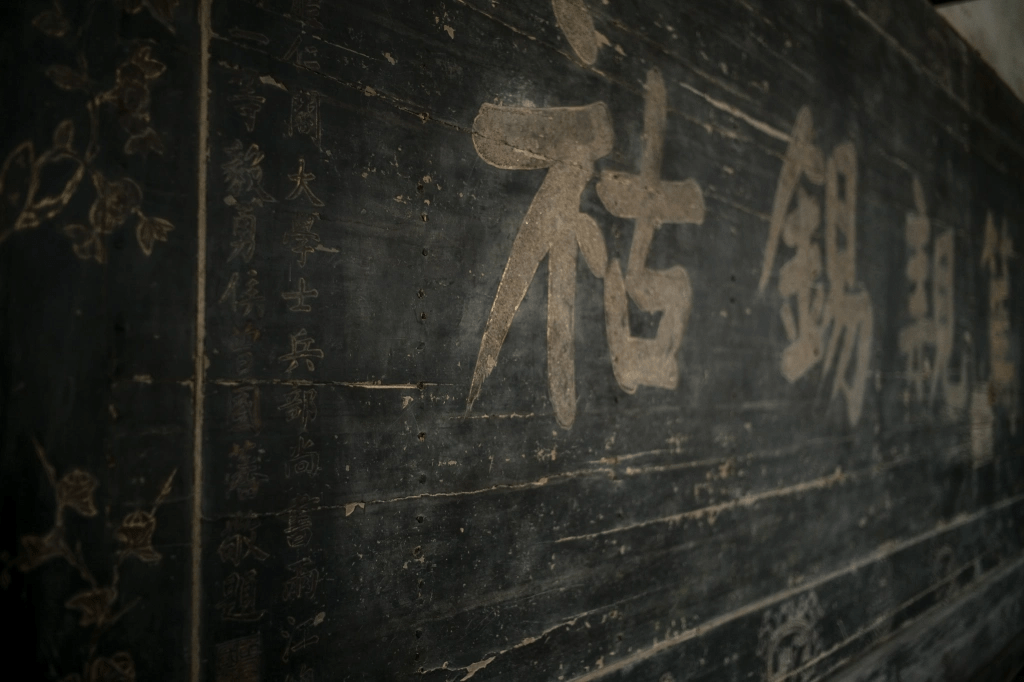

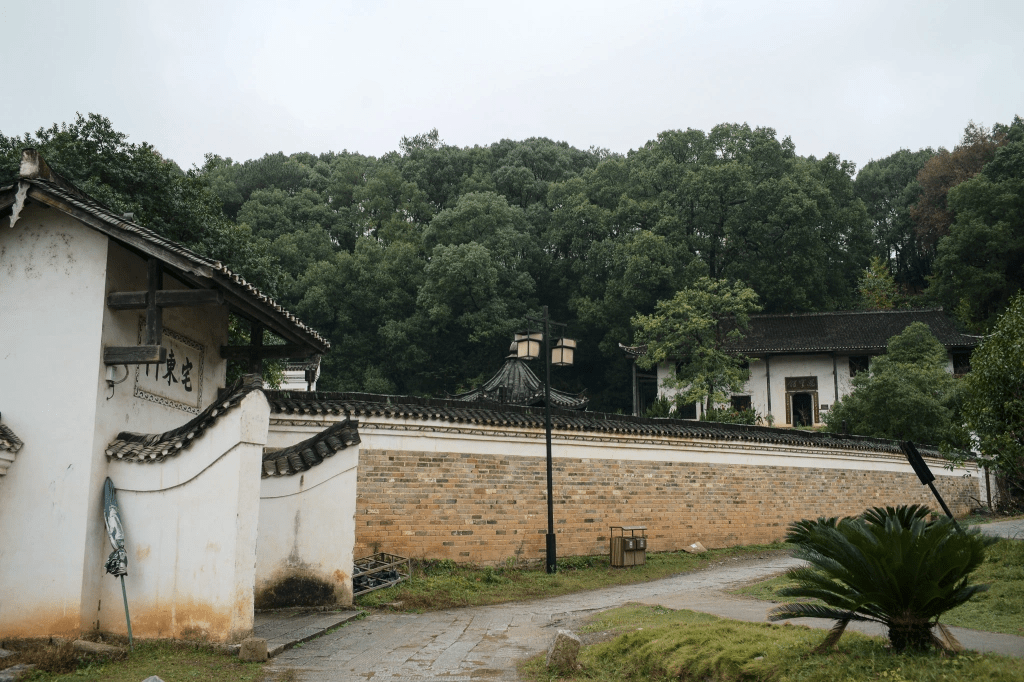

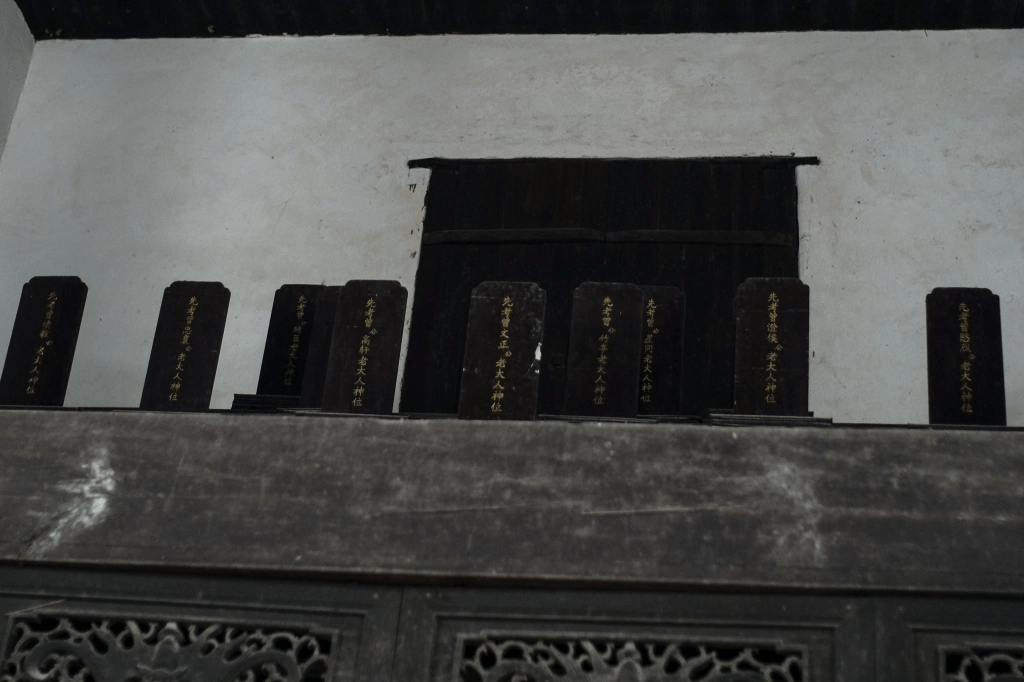

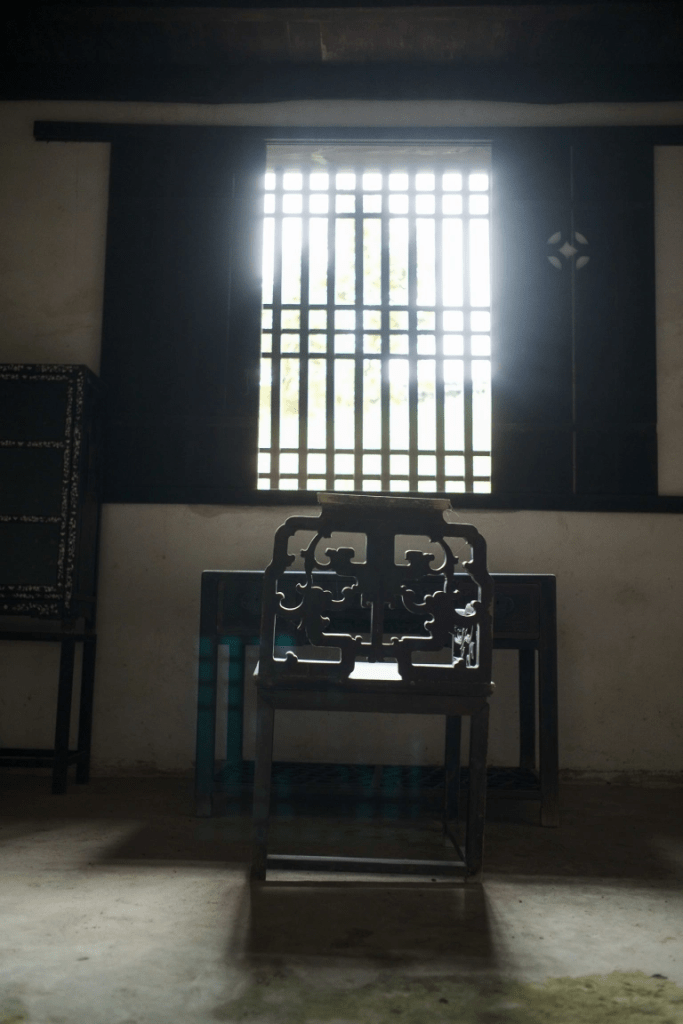

曾国藩家虽然世代耕读,但却是大户。从祖父遗留的两处产业之一“白玉堂”的规格看,足可跻身富裕阶层。既不经商,又未做官,只靠耕读、教书(曾国藩父亲曾麟书曾在私塾授教),增加的财富积累大概主要靠节流。从曾国藩的书信记录看,曾家偶尔才吃肉,大多孝敬了老人。对证于白玉堂中曾家朴素的饭堂,应当不虚。另一个累积财富的窍门,就是不分家。家风正,矛盾就少。

即便没有平定叛乱的契机,曾国藩在晚清官场也绝对是个奇迹。二十七岁进士及第,入值翰林。而后十年七迁,官至二品侍郎。曾国藩这个火箭奇迹,首先靠的是“澄清天下”的胸怀。看曾国藩写给皇帝的奏折,大胆直言皇帝的三大“流弊”,其气魄一如宋代“士大夫共治天下”,在皇权至高的清代可谓孤鸣。好在宰相穆彰阿慧眼识才,咸丰帝竟也不以为忤,曾国藩此时的“运气袋”(曾自言“人身是个运气袋”)也是鼓鼓的。

曾国藩于咸丰二年回籍丁忧,正逢太平军起事,朝廷号召地方办理团练助剿。曾国藩以在籍兵部侍郎身份,开启书生拜将历程。其实团练的本意是守卫乡里,曾国藩却一开始便定位统筹全局,跨省机动,乃是一大创举。两湖战场水网交织,曾国藩因此首创水师,并从广东大量进口洋炮装备战船。后来水师成为湘军的杀手锏,这是第二创举。后来太平军一路猪突到了江南定都天京,向容、和春的绿营军尾随而至,变成了静态战争。而团练部队则在湘、鄂、赣、皖和太平军胶着。当时的团权势练尚未统一,曾国藩打仗也未有心得,还处处被掣肘,因而“屡败屡战”(对手是是打开)。正遇上父亲去世,便执意丁忧终制。曾国藩第二丁忧(居于思云馆)期间,大彻大悟。次年因石达开窜至楚地而被朝廷诏启用,正值李秀成攻破江南江北大营,江南糜烂。朝廷改授曾国藩两江总督、节制四省军务。从此曾国藩名正言顺成为大帅。曾遂于胡林翼共定大计,以鄂省为基地,以水师为依托,沿江东进,攻克九江,大败陈玉成。逼近江南后,又以李鸿章、左宗棠为爪牙减除敌军苏、浙之羽翼,以曾国荃围困金陵,最后克成大功。

曾国藩的一生若要“一言以蔽之”,同样是“忠恕”而已矣。出将入相时,忠君报国;做同事、朋友、家大人时,克己待人。其实忠恕之道本是儒家“不二法门”,由孔夫子以身作则所代言,可不知为什么后世的儒家学者都以不近人情为己任。早在亚圣孟子,刚一见梁惠王,劈头盖脸就把人批评得一无是处。后来的程朱理学,更是以“灭人性”著称。唯独曾国藩,回归孔子初心。和官场同僚相处,从不自命清高,甚至刻意与其同流合污。对待部下、兄弟,更能“睁一只眼、闭一只眼”。只有慎独的时候,才严格得不近人情。倘若儒者若都能做到这样,世间谁不爱儒呢?

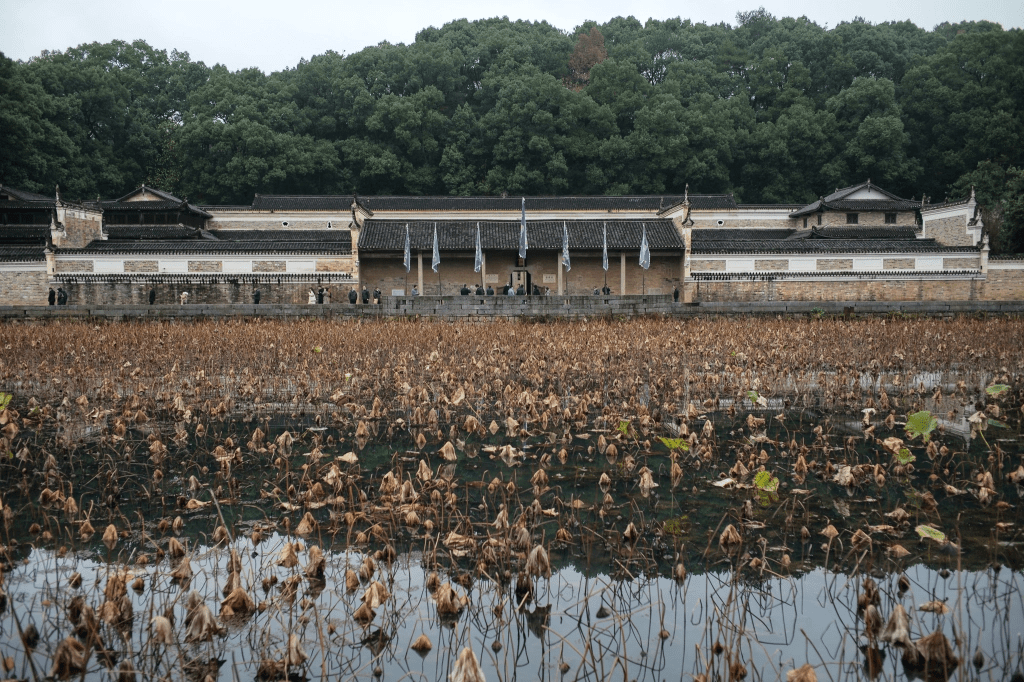

借李义山《过伊仆射旧宅》以感慨:朱邸方酬力战功,华筵俄叹逝波穷。回廊檐断燕飞去,小阁尘凝人语空。幽泪欲干残菊露,馀香犹入败荷风。何能更涉泷江去,独立寒流吊楚宫。

九帅

如果觉得曾国藩太难学,还可以试着学学曾家的“老九”(“九”按大排行论,实则曾国藩四弟),性情中人曾国荃。曾国荃从乡里一书生,一跃而成名将,继而封疆,主要靠两招绝招:

第一,自古名将,打仗多靠战略战术,以及时机的把握,战场形式的判断。“九帅”打仗全然不管这么多。“结硬寨,打呆仗”,再加上湘乡人特有的那股蛮劲、眼红了不要命,老九率吉字营从吉安、景德、安庆、直到金陵,一路硬仗打过来。在雨花台曾三万破十二万,对手还是名将李秀成。

第二,打仗先治军。“九帅”的治军之道,在于“挥金如土,杀人如麻”(出自老九与左中棠探讨心得)。这一点,古代名将到都有类同,只是别人通常说的比较文雅,叫做“赏罚分明”而已。

老九之所以获个贪名,据曾国藩书信中透露,乃是因为太憨(上海话称“戆度”),做事不会讨巧。买地产为例,别人哪儿有地就买哪儿,老九非要整块整块地买,于是每每因为坟茔和卖家产生纠纷,钱没少花,地没多买,却落得个广置田产,强买强卖的坏名声。盖房子也是,湘乡一带原本大树不多,往往只有宅前、坟头才有。老九为了盖屋,死乞白赖非要全部收购,又是当了冤大头又背地里挨骂。

除此之外,至于老九暴富的传闻,就好像李鸿章受贿一百万卢布的传闻一般,不但毫无证据,在情理上是讲不通的。随便算笔账,老九为曾国藩修建富厚堂,耗费七千串钱(曾国藩日记提及)。老九自己修的“大夫第”,规格在富厚堂之上,算是一万串吧,大约也就七千两银子。对于当时官场,只可算稀松平常。更何况老九经年领军,贵为巡抚。

大帅虽然时常批评老九,但打心眼里却感激老九 – 只因自己一心奉公疏于治家,老九才不得不为家业操心,从而承担恶名。

更何况老九书读的少(曾国藩在奏折中语)大帅从小就对其格外爱护。围困金陵晚期,老九一边应对困兽犹斗的发匪,一面被逼于朝廷催促指责,身体、精神都几乎垮掉,大帅更是心疼的不行。老九“挥金如土”,大帅勒紧其他各营裤腰带,对“吉”字营予取予求。攻克金陵后朝廷鸟尽弓藏,曾国藩安慰老九说:“自古将军打了胜仗,最多赐封一个爵位。你这回不但自己封爵,还送了阿兄一个爵位,赚大了!”兄弟间情深如此!

老九没有辜负阿兄的教诲。二次出山后,历任督抚之职,以爱民如子著称,终成一代名臣。

可惜如今的“大夫第”,已经只剩一斑原貌。恐怕再过两年,便要彻底无迹可寻了。

后记

是日读李义山诗集,至《过伊仆射旧宅》一篇, 重感此地,故录于左:

朱邸方酬力战功,华筵俄叹逝波穷。

回廊檐断燕飞去,小阁尘凝人语空。

幽泪欲干残菊露,馀香犹入败荷风。

何能更涉泷江去,独立寒流吊楚宫。

留下评论