因游北京国子监、孔庙博物馆,想及探索灵台、辟雍、国子监、孔庙、泮宫、明堂等起源、演变及相互关系。

灵台和辟雍,始见于《史记·大雅·灵台》“经始灵台,经之营之…于论鼓钟,于乐辟廱(即辟雍)”。从诗中看,周文王的灵台大约位于依山傍水的园囿,供文王渔猎之余、宴乐所用;《孟子》补充道“文王之囿,方七十里“,且文王”与民同乐”。西周麦尊铭文:“…在辟雍,王乘于舟为大丰。王射击大龚禽,侯乘于赤旗舟从”,则西周时辟雍或仍在文王园囿,并为天子接待诸侯的射猎游宴之所。

西周辟雍又发展成贵族子弟学习六艺之所。《小戴礼记》称“大学在郊,天子曰辟雍,诸侯曰泮宫”;东汉《白虎通德论》称其“雍之以水象教化流行也“、“外圆内方”,由此奠定了后世辟雍的造型;至于诸侯的“泮宫”,即半个辟雍之意,以别尊卑。《诗经·鲁颂》有“穆穆鲁侯,克明其德。既作泮宫,淮夷攸服”,即为鲁国泮宫。

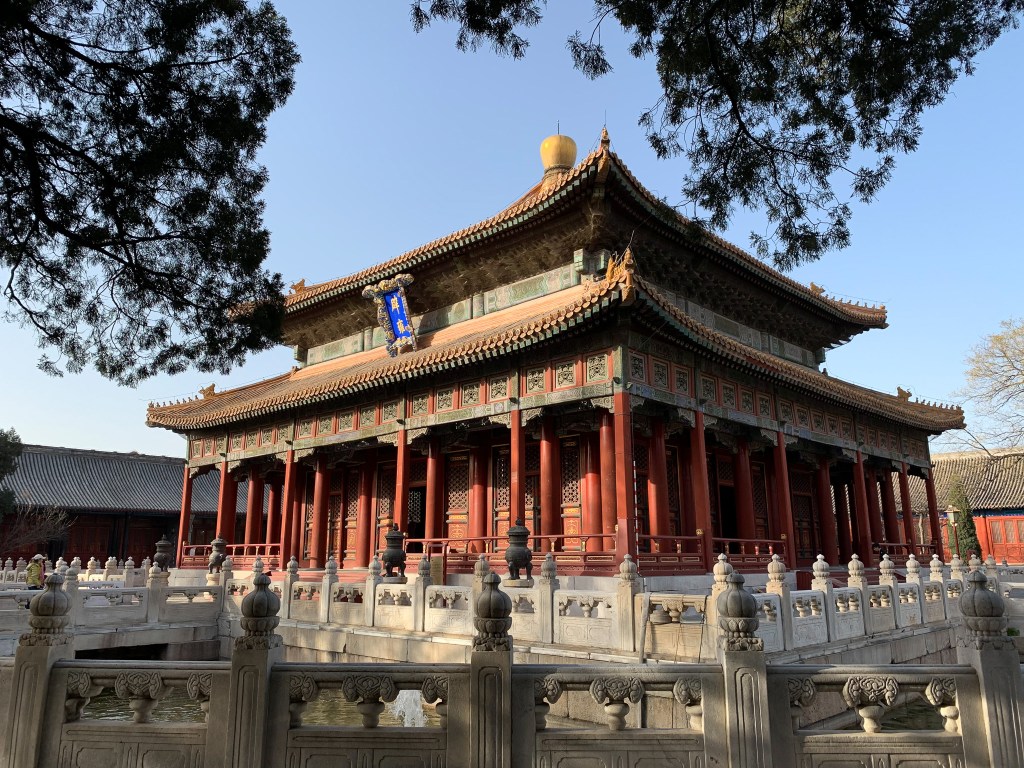

后战国有博士、沿至秦,有七十人,负责掌管书籍典章。汉武帝设太学,备五经博士,招收博士弟子五十人;王莽时博士弟子规模增至万余人;东汉时又扩大至三万人;晋称国子学;北齐称国子寺;隋始称国子监,后历代沿用。隋唐以后,国子监分设国子学、太学、四门、律学、书学、算学等学科,各学皆立博士。明清两代国子监即在今址,而今之国子监辟雍大殿则为乾隆时增建,用作皇帝“临雍”讲学之所。至此,辟雍成为国子监礼仪性建筑。清末新政,设学部,国子监及辟雍遂俱废。至于泮宫,由于后世废国立县,于是也演变为为县学。唐代以后各县兴修孔庙,于是将泮宫、县学也一并将纳入。如今去各地孔庙,皆可见大成殿前的半圆形水池。而灵台则逐渐不被提及了。

至于“明堂”,本和辟雍并无关系。《逸周书·明堂解》称“周公…乃会方国诸侯于宗周(丰镐),大朝诸侯明堂之位”;《孟子》载:“明堂者,王者之堂也;《周礼·冬官考工记》”夏后氏世室…殷人重屋…周人明堂”,则明堂为大朝诸侯之所,亦可用作祭祀,在都城中,和辟雍无关。而《大戴礼记》另有三则记录,其一、“明堂者,古有之也…以茅盖屋,上圆下方”;其二、“明堂者,所以明诸侯尊卑。外水曰辟雍…在近郊,近郊三十里”;其三、“或以为明堂者,文王之庙也”。如此则是将明堂当作辟雍,辟雍当作灵沼了。《礼记》散佚严重,故多有讹传。又偏偏地位尊崇,故后代多为所误。宋代《诗总闻》称:“雍之灵沼,谓之辟雍,又为明堂外水,谓之辟雍“,即为一例。

东周时,明堂则迁于成周(洛阳)。《孔子家语·观周篇》:“孔子、敬叔与俱至周,问礼于老聃,访乐于苌弘,历郊社之所,考明堂之则,察庙朝之度”;《河南志·周城古迹》载:“(洛邑)近郊三十里地为明堂,以祀文王,事上帝“。这里有个疑问,明堂从作用看类似故宫之前三殿,应在都不在郊。西周时“诸侯于宗周,大朝诸侯明堂之位”亦似在都,何以东迁后“近郊三十里地为明堂”乎?或许《河南志》误解了《家语》“历郊社之所,考明堂之则,察庙朝之度”一语吧(“郊社”、“明堂”、“庙朝”为三处不同建筑,非指“明堂”、“庙朝”皆在“郊”之意)。

汉武帝尊儒,当然要重修明堂。不过武帝的明堂很特殊,即不在都、也不在郊,而在于泰山之下,以为封禅仪式所用。《水经注》载其经过:“汉武帝元封元年,封泰山降,坐明堂于山之东北址…济南人公玉带上黄帝时《明堂图》…于是上令奉高作明堂于汶上,如带图也“;《史记·封禅书》也称“泰山之下东北处有明堂”。后世均以祭祀作为明堂主要用途。汉元帝(时为王莽秉政)在长安南郊修建明堂,如今遗址尚存;东汉在洛阳重修明堂,曹魏、西晋皆沿用;南北朝时,各国分建明堂,或在大同,或在金陵;隋唐之际,迟迟未建明堂。直到唐高宗、武则天时才动工修建,落成时已是武周,即电影《狄仁杰之通天帝国》中的“通天宫”,高达九十米!“通天宫”落成不久被薛怀义纵火焚烧,武则天下令重建,后用至中唐,最后在回纥劫掠东京时被毁。近年来,洛阳市在唐代明堂遗址上重建景观,只是造型低矮,全不似往日辉煌。到了北宋,修建明堂也拖到徽宗之时,不久北宋灭亡;明代的明堂今之天坛祈年殿,沿用至清代,如今保存完好。

唐宋以后的儒家如何看待明堂作用呢?请看两例:

《新唐书·陈子昂传》载:“垂拱初,(高宗)诏问群臣‘调元气当以何道?’子昂因是劝后兴明堂、大学”。陈子昂奏对称“天地莫大于阴阳,万物莫灵于人,王政莫先于安人”、“和元气,睦人伦”、“明堂有天地之制,阴阳之统…臣愿陛下为唐恢万世之业,相国南郊,建明堂,与天下更始,按《周礼》、《月令》而成之。乃月孟春,乘鸾辂,驾苍龙,朝在三公、九卿、大夫于青阳左个,负斧扆,冯玉几,听天下之政。躬藉田、亲蚕以劝农桑,养三老、五更以教孝悌,明讼恤狱以息淫刑,修文德以止干戈,察孝廉以除贪吏。后宫非妃嫔御女者,出之;珠玉锦绣、雕琢伎巧无益者,弃之;巫鬼淫祀营惑于人者,禁之。臣谓不数期且见太平云”。陈子昂又奏请恢复太学:“太学久废,堂皇埃芜,《诗》、《书》不闻,明诏尚未及之,愚臣所以私恨也。太学者,政教之地也,君臣上下之取则也,俎豆揖让之所兴也,天子于此得贤臣焉。今委而不论,虽欲睦人伦,兴治纲,失之本而求之末,不可得也。‘君子三年不为礼,礼必坏,三年不为乐,乐必崩’,奈何为天下而轻礼乐哉?愿引胄子使归太学,国家之大务不可废已”。原来陈子昂不但为一代文宗,更是一位醇儒!陈子昂的谏言,完美符合于当时所谓的圣王之道,难怪惜字如金的欧阳修要连篇载录了。

无独有偶,被欧阳修尊为楷模的范仲淹也上言请建明堂,文章名为《明堂赋》:“臣闻明堂者,天子布政之宫也。在国之阳,於巳之方。广大乎天地之象,高明乎日月之章。崇百王之大观,揭三宫之中央。昭壮丽於神州,宣英茂於皇猷。颁金玉之宏度,集人神之丕休。休故可祀先王以配上帝。坐天子而朝诸侯者也”、“左有辟雍,天子学宫。坟籍浩以明备,文物森其会同。奉三寿以勗天下之孝,设三乏以劝诸侯之风。右有灵台,庶民子来。若经始於神明,乃占候於昭回。天之道也,惟默默以有象;圣之心也,盖惕惕而无灾,此三雍之大者。故百世以钦哉”。

范仲淹以为,明堂、辟雍、灵台应为三合一 – 明堂为天子布政、辟雍为天子学宫、灵台则似为听取民意之所。有了范仲淹的加持,明堂和辟雍终于能名正言顺地“在一起”了(一说孝文帝创平城明堂首创明堂、灵台、辟雍三宫合一)。如今在北京孔庙和国子监博物馆,则是二者毗邻。而国子监中除学生教舍以外,还建有天子讲筵之用辟雍,亦称“明堂辟雍”。

留下评论