在日本有一类保护景点叫做“明治工业革命遗迹”。之前在参观鹿儿岛仙岩园所见的制铁厂遗迹便是其一。萨摩藩主岛津久光是日本维新先驱,能把铁厂造在自家庭院足可其维新的觉悟。无独有偶,在大清朝有一位总督大人也提出要把铁厂的烟囱修在能从总督府看到的地方。这位总督即是大名鼎鼎的“实业清流”香帅张之洞,铁厂则是当时远东第一的汉阳铁厂。

张香帅师从胡林翼,以文章取功名,以“清流”办实业。任总督湖广二十年,亲手造就武昌成“东方芝加哥”,晚年更以大学士入职军机,受慈禧托孤之重。张香帅以“经营八表”为任,只办大事,“莅官所至,必有兴作。务宏大,不问费多寡”。不光办实业如此,拿手的“大块文章”更是如此。劝学一篇为述西学精要,乃征之两洋,证之经史,气象磅礴,恢弘阔远。

只可惜,张香帅的呕心沥血大多有始无终,汉阳铁厂亦不能免。从开工以来,铁厂一直处于运营艰难、难以为继的鸡肋境地。其原因即有时势使然,也有格局所限。首先,香帅固执地要把铁厂修在武昌而非靠近原材料的大冶,导致原材料运输大费周章。接着,据说香帅无视铁矿成分而误置高炉,造成了极大的麻烦和浪费。后来,又说铁厂官僚作风盛行,自香帅始,上行下效,铁厂始终入不敷出,靠朝廷接济才得以勉强度日。民国建立后,原以为全国当大兴铁路(孙文提出两万公里),却因战火纷至几乎寸步未行,又赶上日寇侵略,铁厂搬迁。再后来,世界贸易一体化,澳洲运来的铁矿在宝山冶炼,汉阳铁厂只有持续白落下去。

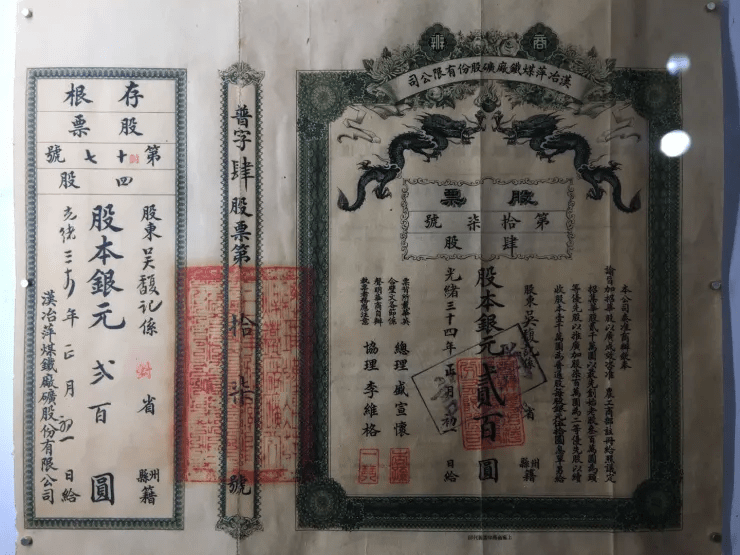

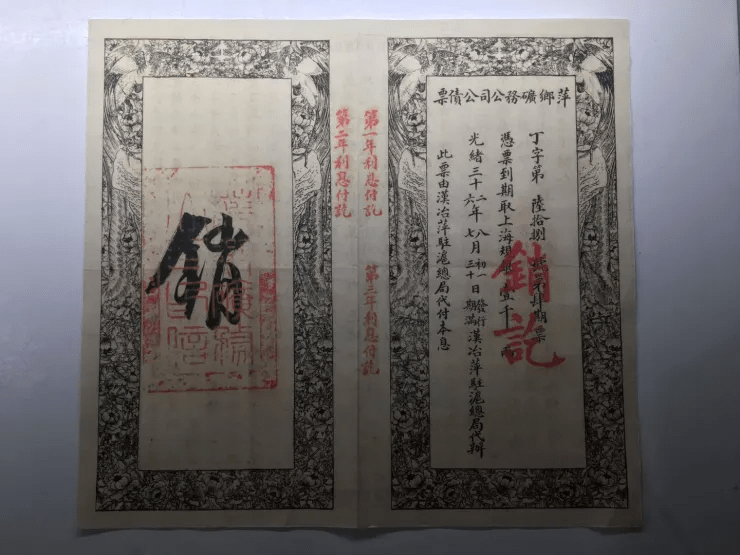

一百二十八年后来到之时,可能见到铁厂有史以来最破败的景象,却有充分的把握相信这里会继续破败下去。铁厂大片厂房空置,却偏偏新修了移动于此格格不入的新房作为史迹馆。展馆中连膺品都很少,主要靠将文字打印在板上以充数。百足之虫死而未僵,一百年前远东最大铁厂其遗产仅止于此乎?

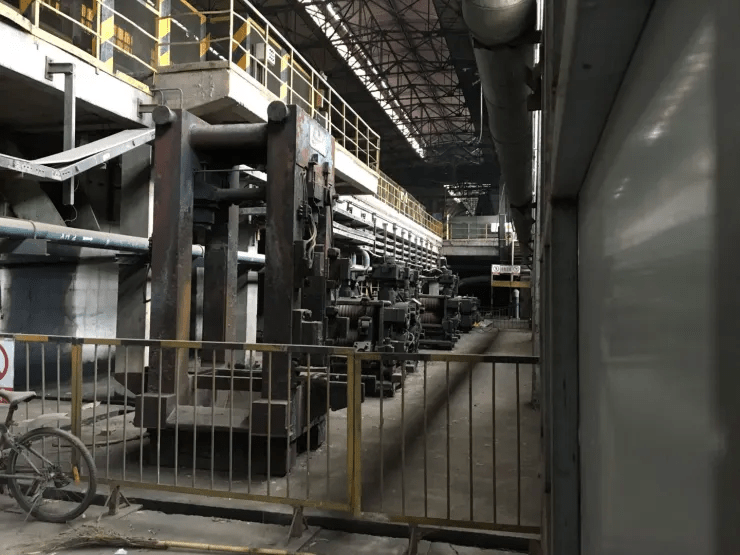

展馆边的厂区原本是不让参观的,趁着没人看门也就溜进去碰碰运气。硕大的厂区如今完完整整变成了一个破烂市,处处残垣断壁,杂草重生。当初“从武汉能看见的烟囱”如今还剩下两个,其连接的锅炉房中的机器,却已被凿墙搬走了。场内还有员工在,懒散地操纵者铲车,对我却视而不见,直懒得盘问一番。锅炉应至少二十年未开动了,库存的钢材,尤其是钢筋钢丝,却貌似还在销售。只是仓库中也没人管理,只靠“内有恶狗”等恐吓维持。

假使能将这里翻整以下,足以建起一个迪斯尼水准的“同光工业革命遗迹”大景点来吧。只可惜,曲高和寡,怕仍然没有人来看。

张香帅如果活到今日,其遗憾可能有三。其一,挫骨扬灰,尸骸不存。回想自己一生的“清流”的洁傲,却落得和“浊流”李合肥一样的下场,不甘!其二,心存忠君报国之念,镇压革命更是不遗余力(得证于刘湘萍起义),熟料亲手培养的楚材,竟成为革命的先锋,自己更被孙文评为“言革命之大革命家”,种瓜得豆,不忍!其三,励精图治二十年,遗留下的“远东第一铁厂”和“东方芝加哥”,如今竟破败不堪,可悲!

之洞短身巨髯,风仪峻整,莅官所至,必有兴作。务宏大,不问费多寡。爱才好容,名流文士争趋之。任疆寄数十年,家不增一亩云。(《清史稿》)

后记:三读张香帅《劝学篇》感怀

《劝学篇》成书于戊戌年四月,六月维新变法起,九月因“围园弑后”密泄而变法失败。假使朝廷早黜心术叵测、急功近利的康梁一党,而授以品学兼优、老城持重的张香帅,清朝或许能再续五十年社稷,亦未可知也(西方翻译此书,并将其改名为“中国唯一的希望”)。可惜此时清廷实已病入膏肓,两宫虽然第一时间阅看此书,并评论“持论平正通达,于学术人心大有裨益”,却仅将其刊发全国,仅此而已。

一读《劝学篇》,为香帅之救国热忱而动容。谁说不需变法?当年楚庄王称霸诸侯,尚且“以祸至无日训其国人”,何况“今日之世变,岂特春秋所未有,抑秦汉以至元明所未有也”!香帅提倡的之变法首推教育,教育首推留洋:“出洋一年,胜于读西书五年”。其其次是遍建新学学堂,不惜“以书院改为之,以善堂之地、赛会演习之款改为之,以祠堂之费改为之,以佛道寺观改为之”。再次是“广译”、是“阅报”。人才储备有了,实业可兴。“海无兵轮,陆无铁路,则亦无足之国”。要建新必须破旧,谁说科举不能易动?“罢三十年科举”才是“极好”!否则“孤陋不通,傲很不改,坐使国家颠隮,圣教灭绝“,才真正是“尧舜孔孟罪人”。

二读《劝学篇》,为香帅之博大精深而折服。晚清之时,即使“丝、茶、棉、麻等中国农产大宗,其利也尽为西人所夺”,更何况“地理、商务、兵制、格致、制造、声、光、化、电学”、以至于建铁路,开矿藏,等等。这些在香帅看来都是“教养富强之实政”,再也不是“所谓奇技淫巧”了。为了明理,香帅使出了理学的功底,从四书五经中引经据典、为西学旁引博证:“夫不可变者,伦纪也,非法制也;圣道也,非器械也;心术也,非工艺也。若守三纲四维不失,虽孔孟复生,岂有议变法之非者哉”?如此气势磅礴,岂容辩驳?

三读《劝学篇》,为香帅之格局而惋惜。香帅看来,西学再重要,终归需要以“中学为体”。“三纲四维,尊君庇民”还是万世不易的。于是有“教忠、明纲、宗经、正权”之倡议。至于西方的民权主张,香帅更是以“中国士民固陋者尚多”为由推诿,并捕风捉影地诟病西方民主制度“下挟私,尚偏循”,唯不知“democracy is the worst form of politics except all other forms of politics. (丘吉尔语)”(庚子国难后,香帅与时俱进,在《江楚汇奏三疏》中倡“必变西法”,但仍坚持“下议院此时断不可设”)。

嗟乎,张香帅之见识,虽较之文、李二文忠之洋务运动大有进取,却终因背离民主而成无根之树,空舟楼阁。殊不知,“德先生”和“赛先生”原乃是孪生兄弟,一荣俱荣,一损俱损。满清以异族定鼎中华,享二百六十八年社稷,也算是寿终正寝了。只可惜我黄黄华夏,当今庆父一日不死,德赛二先生一日不至,中华鲁难未已。

留下评论